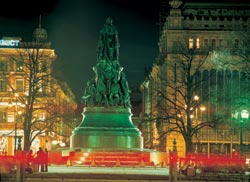

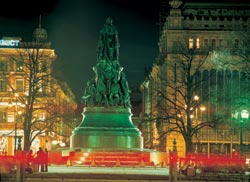

Их всегда как бы два, Невских проспекта: летний и зимний, дневной и ночной. Невский в июне, когда в полночь «светла Адмиралтейская игла» и свежий воздух мерцает как тихая прозрачная вода, — и Невский в декабре, когда ветер с Финского залива заставляет фонари расплываться в радужные ожерелья на черном холсте долгой ночи и нет сил вытащить из рукавицы руку, чтобы смахнуть набежавшую на холоде слезу. Скажете, все улицы таковы? Ну уж нет. Это разные миры.

С тех пор как опасность миновала, все вновь гуляют по «этой» стороне — четной, солнечной. Здесь дышится легче и веселее. Бойкая питерская толпа кажется издалека бесконечным вьющимся организмом, отраженным в магазинных витринах. Как и век назад, прохожих соблазняют броскими вывесками лавки, кинотеатры и, главное, кофейни Невского проспекта, которые составляют целую галерею. В прихотливой гармонии чередуются заведения и для ценителей изящества (например, кофейня Абрикосова, где сохранились интерьеры 1906 года, стилизованные под китайские), и чистенькие недорогие места для студенческой молодежи, вроде «Идеальной чашки» или чайной «Чайной ложки», зазывающей выпить «чая из чайника». Для любителей более острых ощущений есть «Jili-bili», то есть всего лишь «Жили-были». Или «СССР», где на стене катают «Служебный роман» Эльдара Рязанова. И, конечно, есть культовые (или уже потерявшие культовый статус?) кафе — такие как «Норд», он же «Север» (переименован во время борьбы с космополитизмом). Сейчас на вывеске — оба слова рядом. Более того, во втором зале заведения культурный слой раскопан еще глубже — там теперь, как и прежде, «Лавка А.Ф. Смирдина». Будь еще живы те, кто помнит ее «оригинал», они бы и не узнали знаменитого книготоргового центра — разве что по большой копии известной гравюры «Новоселье», где весь цвет русской литературы чинно сидит за длинным столом под книжными шкафами, а очкастый князь Вяземский, вскочив, что-то горячо рассказывает. В остальном — ничего похожего. Шкафы-новоделы забиты унылыми стопками питерского журнала «Постскриптум» — по десять третьих номеров за один и тот же год. Блистает золотыми корешками энциклопедия Брокгауза и Ефрона — опять же почему-то одни только первые тома (вспоминается анекдот: Николай I решил пронумеровать все мелочные лавки Петербурга и даже нарисовал образцовую вывеску. Через несколько дней Невский пестрел совершенно одинаковыми вывесками, все под № 1). С таким ассортиментом, без единой книги Пушкина, Смирдин наторговал бы немного. Венские стулья, сердито свитые из железного профиля, дружно декламируют Бродского: «Даже стулья плетеные держатся здесь на болтах и на гайках».

С тех пор как опасность миновала, все вновь гуляют по «этой» стороне — четной, солнечной. Здесь дышится легче и веселее. Бойкая питерская толпа кажется издалека бесконечным вьющимся организмом, отраженным в магазинных витринах. Как и век назад, прохожих соблазняют броскими вывесками лавки, кинотеатры и, главное, кофейни Невского проспекта, которые составляют целую галерею. В прихотливой гармонии чередуются заведения и для ценителей изящества (например, кофейня Абрикосова, где сохранились интерьеры 1906 года, стилизованные под китайские), и чистенькие недорогие места для студенческой молодежи, вроде «Идеальной чашки» или чайной «Чайной ложки», зазывающей выпить «чая из чайника». Для любителей более острых ощущений есть «Jili-bili», то есть всего лишь «Жили-были». Или «СССР», где на стене катают «Служебный роман» Эльдара Рязанова. И, конечно, есть культовые (или уже потерявшие культовый статус?) кафе — такие как «Норд», он же «Север» (переименован во время борьбы с космополитизмом). Сейчас на вывеске — оба слова рядом. Более того, во втором зале заведения культурный слой раскопан еще глубже — там теперь, как и прежде, «Лавка А.Ф. Смирдина». Будь еще живы те, кто помнит ее «оригинал», они бы и не узнали знаменитого книготоргового центра — разве что по большой копии известной гравюры «Новоселье», где весь цвет русской литературы чинно сидит за длинным столом под книжными шкафами, а очкастый князь Вяземский, вскочив, что-то горячо рассказывает. В остальном — ничего похожего. Шкафы-новоделы забиты унылыми стопками питерского журнала «Постскриптум» — по десять третьих номеров за один и тот же год. Блистает золотыми корешками энциклопедия Брокгауза и Ефрона — опять же почему-то одни только первые тома (вспоминается анекдот: Николай I решил пронумеровать все мелочные лавки Петербурга и даже нарисовал образцовую вывеску. Через несколько дней Невский пестрел совершенно одинаковыми вывесками, все под № 1). С таким ассортиментом, без единой книги Пушкина, Смирдин наторговал бы немного. Венские стулья, сердито свитые из железного профиля, дружно декламируют Бродского: «Даже стулья плетеные держатся здесь на болтах и на гайках».

Впрочем, официозный «литературный культ», насаждаемый таким образом, не мешает исконной питерской приверженности чтению. По моим наблюдениям, во всяком случае. «Пролетая» одним махом от площади Восстания до Дворцовой, один лишь раз спустившись по дороге в подземный переход под Литейным проспектом, не замечая ни расстояния, ни преград, замечаешь, однако: за окнами всех этих кофеен с самого утра сидит над книжками симпатичная молодежь. Где еще читают так, как в Питере, где еще столько книжных магазинов на километр? Где еще они работают до полуночи в воскресенье (в Москве примерно так же работает только «Москва» на Тверской)? Литературная страна, петербургская Россия, где даже Владимир Ульянов называл себя «литератором», — сообщаю всем, жива. И ее «тени» на солнечной стороне Невского создают причудливую толчею. Роскошный фронтон дома Юсуповых, где сейчас Дом актера (д. № 84—86), был возведен откупщиком-греком Бенардаки, с которого Гоголь писал образ Костанжогло из второго тома «Мертвых душ». В 60-м номере Вяземскому явился собственный двойник, пишущий в его кабинете его же пером, — образ, предвещающий «Двойника» Достоевского, тоже невского разлива. В 54-м, в Демидовской гостинице, певице Полине Виардо представили «русского помещика, славного охотника, интересного собеседника и плохого поэта» Ивана Тургенева. В здании Пассажа, напротив Гостиного Двора, снимал квартиру Жорж Дантес. А в доме на углу с каналом Грибоедова, где сейчас вестибюль метро «Невский проспект», проходили веселые балы четы Энгельгардтов, на которые съезжался весь Петербург, включая (инкогнито) членов царской семьи, и куда Лермонтов поместил действие своего «Маскарада».

Впрочем, официозный «литературный культ», насаждаемый таким образом, не мешает исконной питерской приверженности чтению. По моим наблюдениям, во всяком случае. «Пролетая» одним махом от площади Восстания до Дворцовой, один лишь раз спустившись по дороге в подземный переход под Литейным проспектом, не замечая ни расстояния, ни преград, замечаешь, однако: за окнами всех этих кофеен с самого утра сидит над книжками симпатичная молодежь. Где еще читают так, как в Питере, где еще столько книжных магазинов на километр? Где еще они работают до полуночи в воскресенье (в Москве примерно так же работает только «Москва» на Тверской)? Литературная страна, петербургская Россия, где даже Владимир Ульянов называл себя «литератором», — сообщаю всем, жива. И ее «тени» на солнечной стороне Невского создают причудливую толчею. Роскошный фронтон дома Юсуповых, где сейчас Дом актера (д. № 84—86), был возведен откупщиком-греком Бенардаки, с которого Гоголь писал образ Костанжогло из второго тома «Мертвых душ». В 60-м номере Вяземскому явился собственный двойник, пишущий в его кабинете его же пером, — образ, предвещающий «Двойника» Достоевского, тоже невского разлива. В 54-м, в Демидовской гостинице, певице Полине Виардо представили «русского помещика, славного охотника, интересного собеседника и плохого поэта» Ивана Тургенева. В здании Пассажа, напротив Гостиного Двора, снимал квартиру Жорж Дантес. А в доме на углу с каналом Грибоедова, где сейчас вестибюль метро «Невский проспект», проходили веселые балы четы Энгельгардтов, на которые съезжался весь Петербург, включая (инкогнито) членов царской семьи, и куда Лермонтов поместил действие своего «Маскарада».

Вступление в проспект

Вступление в проспект

Вступление в проспект

Вступление в проспект  Крепостной, не ждавший от жизни ничего особенного, вдруг получил деньги на учебу за границей, а вернулся первым русским архитектором мировой величины. Вчерашний раб выиграл конкурс на проект Казанского собора и 10 лет руководил его строительством. Он вникал во все детали. Сам проектировал баржи, на которых из-под Выборга привозились гранитные глыбы. Все это время казна честно вносила половину платы за его квартиру, снятую тут же, на Невском. Впрочем, Воронихин редко в ней бывал. Скорее, жил на стройке… Православный император Павел хотел успеть при жизни протянуть руку примирения католическому Риму, но так и не успел.

Крепостной, не ждавший от жизни ничего особенного, вдруг получил деньги на учебу за границей, а вернулся первым русским архитектором мировой величины. Вчерашний раб выиграл конкурс на проект Казанского собора и 10 лет руководил его строительством. Он вникал во все детали. Сам проектировал баржи, на которых из-под Выборга привозились гранитные глыбы. Все это время казна честно вносила половину платы за его квартиру, снятую тут же, на Невском. Впрочем, Воронихин редко в ней бывал. Скорее, жил на стройке… Православный император Павел хотел успеть при жизни протянуть руку примирения католическому Риму, но так и не успел.

Иллюзия Невского

— Второй. Я думаю, второй, — поправила Наташа.

— Что второй? Второй чашки? Щас, мигом. — Я, хоть мы не выпили и первой, ринулся к стойке.

— Александр Второй. При Первом, Благословенном, кофеен еще было совсем мало. Я думаю, вы имели в виду Александра Второго. Или Третьего.

— Да, действительно… Да, конечно, — я озадачен. — Первый был занят войной с Наполеоном. А потом в старца Федора Кузьмича перевоплотился. Слабо представляю себе Федора Кузьмича в кофейне.

— Ну, когда он ходил по Невскому, он и не был Федором Кузьмичем.

— Пойти, что ли, спросить, что за радиостанция здесь включена? — сказал я.

— Это тоже нужно для вашего обзора?

— Конечно. Настроение. В «Севере» — «Радио-Хит», то есть такой нейтрал, хотя им лучше бы подошла классика. А в «Чайной чашке», например, — комсомольская попса семидесятых. Я ее еще помню с детства, поэтому содрогаюсь. А вы, молодежь, наверное, с удовольствием слушаете. Так?..

— По Невскому, — отвечал я, показав рукой в сторону темнеющего на противоположной стороне Екатерининского сада. — Куда тут еще пойдешь? Либо направо, либо налево.

Наше все

…«Около шести вечера мы прибыли благополучно в Петербург, который со времени моего отъезда так изменился, что я вовсе не узнал его. С самого начала мы въехали в длинную и широкую аллею, вымощенную камнем и по справедливости названную проспектом, потому что конца ее почти не видно…

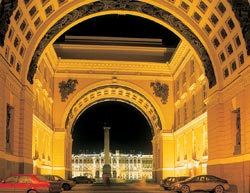

Она необыкновенно красива по своему огромному протяжению и чистоте, в которой ее содержат, и она делает чудесный вид, какого я нигде не встречал». Такое — первое в писанной истории — впечатление от Невского осталось в 1721 году у Фридриха Берхгольца, камер-юнкера в свите зятя Петра I, и оно вполне отвечает современности.

Все так же проспект чист, все так же по нему люди въезжают и входят в город, причем не только те, кто прибывает на Московский вокзал. Питер по определению устроен так, что в нем нельзя миновать Невский. И наконец, эта улица, если выглядит и не совсем, как при Берхгольце, то, во всяком случае, производит впечатление настоящей старины в сердце самой молодой европейской столицы. На ней — лишь семь зданий, выстроенных в ХХ веке, и два — послереволюционных: дом № 68, где теперь располагается Налоговая инспекция, и дом № 14 — тот самый, на котором со времен войны висит предупреждение об опасности артобстрела. Прочее осталось от XIX века и даже XVIII, в середине которого правительственная комиссия решила насильственно освободить Перспективу от частных деревянных строений, часто горевших (два самых серьезных пожара на Невском имели место в 1736 и 1737 годах), и застроить ее «сплошным каменным фасадом», вдоль которого удобно будет публике прогуливаться.

На сегодняшний день по Невскому ежедневно проносится около 17 тысяч автомобилей в каждую сторону (данные собраны в районе площади Восстания). Но, несмотря на автомобильный век, продолжают «прогуливаться» до 159 тысяч прохожих в те же сутки, то есть в неделю более миллиона. И это, разумеется, не в туристический сезон.

Предположим, в нашем распоряжении один световой день. Едва присоединившись к людскому потоку со стороны Адмиралтейства, мы ненадолго выныриваем из него, чтобы позавтракать в новом «Сайгоне» (старый, популярный у питерской интеллигенции 60-х, давно закрыт). Набор из стакана апельсинового сока, какого-нибудь аппетитного салата с креветками и дольками киви, а также блинов с красной икрой не обойдется вам дороже полутора сотен рублей. Далее — мимо нескольких жилых помещений и конторских зданий, цена которых достигает 3 500—4 000 долларов за 1 м2 (в два с лишним раза дороже, чем на любой из примыкающих улиц) — торопимся мимо всех 96 колонн Казанского собора к Гостиному Двору, потому что иногородние знакомые ждут сувениров, а площадь этого крупнейшего в городе торгового центра составляет 53 тыс. м2 (километр в периметре). Здесь неслучайный прохожий обычно проводит часа два и, обзаведясь, например, питерским (не менее популярным, чем оренбургский) пуховым платком, шкатулкой с изображением церкви Спаса на Крови и произведениями местных промыслов (колокольчики, модели Петропавловской пушки и тому подобное), немного утомленный, выходит на мостовую. А здесь его уже караулят неформальные художники, у которых на проспекте несколько точек (кроме Гостиного Двора — костел Св. Екатерины и пересечение с каналом Грибоедова). За стандартную таксу в 25 долларов можно приобрести собственный портрет с Невского.

Теперь следует пообедать. И хотя полноценная трапеза на проспекте, естественно, дорога, знающие люди предлагают несколько удобоваримых вариантов для экономичного бюджета. Например, ресторан Дома актера (дом № 86). Туда давно пускают без всяких удостоверений, а салаты, супы и кофе превосходны и почти бесплатны (рублей 200 за все вместе). Или кантина «Грандъ-Паласа». Мало кому приходит в голову, что на пятом этаже этого блестящего лабиринта бутиков имеется уютная столовая, где знаменитая питерская ряженка в граненом стакане стоит 10 рублей, да и все остальное — по-божески.

Затем неплохо сбавить темп. Зайти в один из музеев: Восковые фигуры в доме № 41 работают до 5 вечера и обойдутся в 35 рублей, а великий Русский музей в двух шагах от Невского, на Инженерной, 2, — и вовсе в 20. Или просто в кино — цены от «Баррикады» (№ 15) и «Колизея» (№ 100) до «Кристалл-паласа» (№ 72) и «Авроры» (бывшего «Пикадилли», где одно время подрабатывал тапером Шостакович, — № 60) колеблются в диапазоне от 150 до 400 рублей на одни и те же картины. Разнятся только качество звука и удобство зала.

Потом, выйдя вновь на проспект, мы окажемся уже в сумерках. Понаблюдаем несколько минут за тем, как люди и машины сливаются с уличными огнями в единый плавучий поток. И отправимся домой на вокзал или в аэропорт. Или во временное питерское пристанище, сев на любой из троллейбусов. № 1 — до Большого проспекта Петроградской стороны и метро «Ладожская», № 5 — до площади Труда и Суворовского проспекта, № 10 — до метро «Приморская» и улицы Советской. Все зависит от того, куда вам нужно…

Здания по Невскому проспекту, упоминаемые в материале

№ 7—9 Дом М.И. Вавельберга

В начале XX века участок с двумя 3-этажными домами (1802— 03 гг. постройки) приобрел купец М.И. Вавельберг. По его заказу архитектор Перетяткович соорудил новое, облицованное серым гранитом здание. В нем расположились магазины, квартиры, помещения СанктПетербургского торгового банка и т.д. В годы войны в доме располагалась лаборатория научно-исследовательского Витаминного института, где осенью 1941-го в результате синтеза витамина В1, был получен препарат для лечения тяжело раненных. С 1950-х гг. тут располагаются кассы «Аэрофлота».

№ 14 Дом с надписью: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»

Современное здание по этому адресу помещает в себе школу №210. Построено за 2 года до войны. Архитектор Рубаненко использовал оригинальный проект В. Щуко, составленный в 1915 году и не реализованный из-за революции. В предыдущих строениях на этом же месте располагались: Петроградское отделение Московского банка, доходный дом купца Больдемана (в одной из квартир некие Прибытковы устраивали первые в городе спиритические сеансы) и резиденция английского торгового представителя Пикерсгилла.

№ 15 Кинотеатр «Баррикада»

Здесь Фальконе создавал Медного всадника. Служил секретарем князя Куракина либеральный реформатор Сперанский. Затем, уже в новом доме, построенном В.П.Стасовым по тому же адресу, останавливался Грибоедов. Сразу после 17го тут обосновался ДИСК – Дом Искусств, открытый Горьким для мастеров российской культуры – Гумилева (его здесь и арестовали), Зощенко, Петрова-Водкина, Добужинского... Теперь с кинотеатром соседствуют Стоматологический центр и клуб Paranormal.

№ 17 Дворец Строгановых

Работа Растелли, проделанная по заказу елизаветинского обер-камергера Строганова. При его сыне, директоре Публичной библиотеки, здесь устраивались обеды с фирменным блюдом «беф- строганов». В 20-х гг. здание передано Институту прикладной ботаники. С 1988 оно принадлежит Русскому музею.

№ 18 Кондитерская С. Вольфа и Т. Беранже (Литературное кафе)

Кроме событий, связанных с Пушкиным, Дом Котомина известен первой продуктовой лавкой Елисеевых (купец Котомин, как и они, был бывшим крепостным), а также рестораном Лейнера, где, по легенде, Чайковский выпил сырой воды, после чего умер от холеры.

№ 20 Дом Голландской реформатской церкви

Нынешний вид церковь с примыкающими к ней симметричными домами обрело в 1833 гг. благодаря архитектору Жако. В зданиях комплекса скоро разместились голландские магазины и училище, позже — Нидерландский банк. В 1839—41 гг. там находилась редакция журнала «Отечественные записки», здесь же состоялось знакомство Белинского с молодым Некрасовым. В 1933 г. открыт Новый театр (впоследствии –– Ленсовета), а спустя 3 года –– библиотека им. Блока. Сегодня здесь Дом военной книги.

№ 22—24 Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Святого Петра

Расположена в центральной части здания, выделенного немцам в Петербурге по указу Петра I. Ныне остальные его части заняты: школой №222 (бывшей Петришуле, первым учебным заведением в городе), лавкой Смирдина, магазином христианской литературы «Слово» и кабаре «Валгалла»

№ 28 Дом акционерного общества «Зингер и К°» (Дом книги)

Юный по невским меркам дом возведен П. Сюзором для Зингеровской компании швейных машин. Кроме Зингера дом занимали: консульство США, Русско-Английский банк, а после Октября – «Лениздат», журналы «Звезда» и «Ленинград» –– и, наконец, Дом Книги.

№ 30 Дом Энгельгардта

Полковник Энгельгардт в XIX веке был известен устройством блестящих маскарадов. Среди музыкантов появлялись Берлиоз и Штраус.. В 1941 г. фасад НИИ «Гипроникель» (Невский, 30), был снесен немецкой бомбой, потом восстановлен. Но говорят, что именно печальная судьба дома подсказала план подведения сюда вестибюля метро «Невский проспект».

№ 32—34 Католический собор Святой Екатерины

Главный католический храм Питера был возведен в 1763— 82 гг. Зал костела с органом славился своей акустикой. В прилежащих домах находились гимназия, начальное училище, приют и библиотека. С 1938 г. церковь использовалась под склады. В 1992 году храм был передан католикам.

№ 33 Башня Городской думы

В 1799—1804 годах на месте пересечения Невского и Думской улицы Д. Феррари возвел трехэтажное здание Думы, а на углу — многоярусную башню. Она имеет 5-гранную форму, каждый ярус оформлен угловыми пилястрами. В башне, кроме всего прочего, находилась станция оптического телеграфа, передававшего сигналы из Зимнего дворца в Царское Село и дальше. В 1884 году установлены куранты фирмы «Фридрих Винтер», оживленные в 1989-м.

№ 35 Гостиный Двор

Уже в XVIII веке здесь помещались 147 лавок: мануфактурных, галантерейных, парфюмерных, книжных –– именно в них были проданы первые экземпляры радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву». Из всех домов на проспекте Гостиный Двор, пожалуй, наиболее пострадал во время блокады – под его обломками были убиты и ранены многие горожане. Но уже в 1948 г. О. Лялин восстановил Двор в изначальном виде. Перед ним высадили липовую аллею, торговые ряды благоустроили, и теперь на Невском, 35,– вероятно, самый известный магазин России.

№ 37 Публичная библиотека

В течении XIX и части XX века это здание хранило самое значительное книжное богатство страны – от Остромирова евангелия до личной библиотеки Вольтера. Сейчас ее собрание уступает только Российской государственной библиотеке в Москве, но все же оно так велико, что для основного фонда пришлось в 90-х гг. строить новое помещение – на Московском проспекте, 165.

№ 39 Аничков дворец

Построен Растрелли по приказу Елизаветы Петровны (1754 г.) и назван в честь командира работного батальона М.Аничкова, строившего 30 годами ранее одноименный мост. Первым местным жильцом был Алексей Разумовский, тайный супруг Елизаветы. За ним пришли: Потемкин, Жуковский и его воспитанник Александр II, цесаревич Николай с супругой Александрой Федоровной, Музей города, и, наконец, Дом пионеров.

№ 41 Дворец Белосельских-Белозерских

В XIX веке его иронически называли «домом вдов». Хозяева, князья Белосельские-Белозерские, как правило, умирали рано, а их жены жили долго и неутомимо перестраивали свою резиденцию. Окончательный вид дворец приобрел к 1848 г., стараниями архитектора Штакеншнейдера. Последний владелец из рода Белосельских продал его великому князю Сергею Александровичу в 1884, но московский губернатор в столице появлялся редко. С 1918 г. тут действовали Курсы красной пропаганды, затем – разнообразные райкомы, а в 1996 открылся Комитет по туризму.

№ 48 Пассаж

Неоренессансное произведение архитектора Желязевича стало первым в ряду обычной для Петербурга XIX века «стеклянной архитектуры». Галереи, включавшие 104 магазина, соединялись продольными балконами и двумя мостиками. Кроме магазинов в Пассаже размещались гостиницы, кофейни, бильярдные, «анатомический музеум», мастерские и квартиры. С 1933 г. –– государственный универмаг.

№ 56 Елисеевский магазин

Еще до того как Г. Елисеев приобрел (в 1898 г.) этот дом, тот играл на Невском важную роль. Здесь, в подвале, находился «Склад русских сыров», откуда террористы вели подкоп, чтобы заложить мину на пути Александра II. А после эмиграции Елисеевых, возник Театр комедии, возглавляемый Николаем Акимовым. По его эскизу выполнен витраж, выходящий на Невский. Сам же универмаг, лишившись хозяина, так и продолжал работать все эти годы.

№ 72 Кинотеатр «Кристалл-Палас»

Здание, законченное к середине XIX века, до 10-х гг. века ХХ оставалось в частном владении –– то графов ПротасовыхБахметевых, то полковничихи Воейковой, после чего был открыт «Кинематограф Мастертеатр», перименованный скоро в «Кристалл-Палас». В промежутке, после краткой жизни эсеровской газеты «Дело народа» (один из основных авторов –– Есенин), тут работал фотограф Моисей Наппельбаум, затем открылся Дом кино, а когда тот переехал – кинотеатр «Знание». Теперь ему возвращено изначальное название –– «Кристалл-палас».

Противовирусные препараты: за и против

Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией

Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства

Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан

Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ

Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины

Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью

Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками

Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы

Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить

Как просто бросить курить

- 3795 -

- 3795 -