«Лезги» — слово большое, с оттенками. И очень древнее. У народов Азербайджана оно означает «горцы, живущие к северу». Какие именно — неважно. Любые горцы, живущие к северу.

В Грузии есть сходное слово «леки», им тоже пользуются, когда хотят сказать о жителях Южного Дагестана. А в самом Дагестане здешний народ называют лезгинами.

Я ехал из Баку в Махачкалу. Ехал душным знойным летом, когда высокое солнце словно катается по земле и выжигает все вокруг — желтая полупустыня тянулась вдоль шоссе. Ни деревца, ни кустика, ни клочка тени над головой. Только солнце и духота.

Будто и нет моря, хотя оно рядом — прохладой от него не веет. Не чувствуются и горы. Над ними тоже раскаленный воздух. Серые горы тянулись от края до края, насколько хватало глаз. То здесь, то там от шоссе отворачивали проселки — к морю или к горам. Унылая картина, безрадостная, взору зацепиться не за что.

Несколько раз шоссе подходило к каналу с густой, мутной водой — тягучей и серой казалась вода в этом спекшемся мире. Канал идет из Самура, горной реки, отделяющей Азербайджан от Дагестана. Эта река, как грустно сказал мне лезгинский поэт, еще в XIX веке отделила лезгин от... лезгин. Поэтому теперь есть азербайджанские лезгины, есть дагестанские. И вроде бы ничто не говорит об их различиях, а они существуют. Ведь различия, как и сходства, надо уметь искать, присматриваться к ним и уметь чувствовать.

Вот, например, на шоссе нет же ни указателя, ни таблички, говорящей, что ты въезжаешь на земли лезги, а разница ох как чувствуется. Невольно примечаешь, отступает испепеляющая полупустыня: на склонах гор появились террасы — там зеленеют деревья. Около дороги — тополя, с каждым километром зеленая изгородь все выше и гуще. Потом показываются пашни, сады, тоже в зеленой изгороди. Будто оживает, поднимается природа, всюду придавленная бешеным солнцем. Так — неожиданно! — начинается Лезгистан.

Больше часа дорога ведет по зеленой стране: дома утопают в зелени, земля купается в довольстве. А потом, уже за Самуром, рыжая полупустыня вновь лисицей подкрадывается к шоссе...

Тогда, на шоссе, и появилось у меня желание написать о лезгинах, об удивительно трудолюбивом народе, о котором ходит столько несправедливых анекдотов и баек. Ведь плохих народов не бывает.

И вот я — в Гусарах, в районном центре на севере Азербайджана.

Здесь живут только лезги. Нет, не только! В городе полно загорелых солдат в линялых панамах. Солдаты здесь как свои. И всегда были «как свои», что и не удивительно, когда вчитываешься в слово: ГУ-СА-РЫ. Правда, название это стыдливо смягчают, произнося «Кусары». Но смягчай не смягчай, а от истории никуда не деться: «...для содержания в покорности местного населения, угрожавшего постоянно безопасности Кубы»,— как написано в старинной книге, покорители Лезгистана возвели укрепление, где с тех пор проживает гарнизон. А Куба — это старинный восточный город на караванном пути, он неподалеку, бывшая столица Кубинского ханства, его русская армия заняла одним из первых. Гусары и городком-то тогда не называли — штаб-квартирою... Что делать, на войне как на войне. Не будем забывать, что с 1817 года Россия объявила Кавказу открытую, непримиримую войну, которая продолжалась недобрых четверть века.

В этой двадцатипятилетней жестокой войне не было ни одного дня мира, поэтому и потребовались Гусары, где разместили именно гусарский полк, а не институт благородных девиц. Тогда же появились и другие укрепленные линии, иначе не удержать бы России завоеванный Кавказ.

Ныне городок меньше всего похож на крепость. Разрослись улицы, по склону горы потянулись дома. Очень красивый, зеленый получился городок Гусары. И очень уютный. Таким он запомнился мне, почти игрушечным, рядом с горами и со временем. Здесь я увидел дом, рядом камень, на котором высечен до боли знакомый профиль — Михаил Юрьевич Лермонтов, мой любимый поэт. Какая неожиданная встреча. Оказывается, здесь он проходил службу и был невольным летописцем событий тех лет.

Вот почему всякий раз сжимается сердце, когда открываю «Измаил-бея», где с завидной точностью поэт рассказал о быте лезгин, об их вольном духе, об их мирной жизни, в которую

Как хищный зверь, в смиренную

обитель

Врывается штыками победитель:

Он убивает старцев и детей,

Невинных дев и юных матерей

Ласкает он кровавою рукою,

Но жены гор не с женскою душою!

За поцелуем вслед звучит кинжал,

Отпрянул русский — захрипел —

и пал!

Для меня эти строки поэта интересны не столько своей исторической достоверностью, сколько этнографической несостоятельностью. Именно так мне показалось сперва. Почему? Да потому что я встречался с десятками лезгин, но не смог бы описать лезгинское лицо, объяснить тип народа: одни люди, казалось, похожи больше на арабов, другие — на персов, третьи — на греков, у четвертых явно выраженные кипчакские черты лица. Встречались даже четко обозначенные негроиды... Словом, невиданное этнографическое богатство окружало меня в поездке. Выходит, смешение кровей у лезги было очень активным?! Значит, лезгинские женщины вовсе не такие уж недотроги, как показалось Лермонтову?!

Лишь позже, копаясь в библиотеке, я начал наконец понимать, в чем моя ошибка. И стала вырисовываться картина! Нет, лезгинские женщины здесь ни при чем, они по-прежнему, как и тогда, чисты и безупречны, прав Лермонтов, сказав об их «неженской» преданной душе.

Оказывается, в 30-х годах XX века в высоких кабинетах не боги, а возомнившие себя богами «сотворили» народы СССР. Новые нации пекли как лепешки на базаре. Из проживающих в Азербайджане сделали азербайджанцев. Из народов Грузии — грузин. С тех пор и в обиход вошло нелепейшее словосочетание «лица кавказской национальности».

Лезгины, которых я видел в поездке, — творение тех лет. Сразу десять народов — лезгины, табасараны, рутульцы, агулы, цахуры, аргинцы, удины, крызы, будухцы, хеналыкцы — стали советскими лезгинами, все на одно лицо, вернее, без оного — некими «лицами кавказской национальности», прочими среди прочих. Правда, в 1946 году хозяева высоких кабинетов спохватились. Правителей напугала многочисленность лезгин. Тогда, как от куска мяса, от «новой» нации отрезали табасаранов, рутульцев, чтобы теперь лезгины не перевешивали в торговле за власть... Нет народа — нет — проблем. Маленький народ — маленькие проблемы.

Но историю, как и этнографию, не переиначишь даже в самом высоком кабинете. Нынешние конфликты на национальной почве, как мне думается, и есть расплата за те этнографические «творения», о которых теперь стыдливо умалчивают... Вот она, настоящая цена за угодничество в науке. Напомню, в царской России проживало 196 народов, а в Советском Союзе их осталось, как говорят, более 100. За что же исчезли остальные?..

Одним из первых истинных ученых-этнографов на Кавказе был замечательный исследователь XIX века барон П. К. Услар. Он даже получил почетное прозвище Колумба кавказской лингвистики за «изумительные по точности исследования» (так отмечали современники).

Не вдаваясь в подробности, хотя они и интересны, отмечу лишь, что на берегах Самура П. К. Услар выделил народ, говорящий на кюринском языке. Соседями кюринцев были: рутульцы, цахуры, агульцы, табасараны, ахтинцы, адербейджанские турки (сохраняю написание тех лет. — Авт.) и другие народы.

Но... — и здесь самое интересное для этнографа! — я цитирую: «Население, говорящее по-кюрински, не имеет ни для себя, ни для своего языка одного общего имени». Это в XIX-то веке! Далее выясняется, что слово «кюринцы» условно, оно взято лишь для удобства описания. Автор отмечает: «Иногда кюринцы прилагают к себе название лезгин, заимствованное ими у окрестного тюркского населения». И тут же следует предостережение: оказывается, словом «лезгин» пользоваться в этнографических работах нельзя, потому что так тогда называли всех дагестанских горцев.

Прежде лезги не признавали фамилии, имени, отчества, разумеется, в их сегодняшнем значении, народ делился на хашалы, что значит «род», «семья». Жениться, например, считалось лучше на девушке своего хашала, браки с «посторонними» не поощрялись; так что ни о каком смешении кровей у лезги действительно не могло быть и речи. За чистотой кровей следили! Кстати, и хоронили лезги тоже хашалами — у каждого свое место на кладбище... Все это я рассказываю, чтобы подчеркнуть традиционно замкнутый образ жизни кавказских горцев, что, впрочем, было характерным для всех горских народов мира.

Поэтому-то Кавказ издревле славен был многоязычием. Веками! И оно никого не смущало. Больше того, воспринималось как должное — как сами горы, укрытые снегами, как небо, распахнутое над головой. Иначе Кавказ не Кавказ. Зачем же кому-то понадобилось из гор делать равнину?

...Еще задолго до нашей эры, тогда Самур назывался Албаном, было государство Кавказская Албания. Его жители отличались воинственностью и удивительной смелостью. Не случайно же до сих пор в Грузии так пугают непослушных детей: «Придет леки, заберет тебя». Лезги уводили отсюда невольников и продавали их. В Дагестане, например, вплоть до XIX века был невольничий рынок. Такова еще одна древняя традиция лезги, дошедшая до нас по книгам того времени: народ-воин. К слову сказать, за исключительную порядочность, бесстрашие и высокое воинское искусство лучших из лучших лезги в XIX веке приглашали в Санкт-Петербург в Собственный Его Величества конвой Государя Императора.

Для историков и археологов иные времена, как и иные районы Лезгистана, вполне могли бы стать кладом, полным неожиданных открытий. Тем более что серьезных раскопок ни в земле, ни во времени здесь никто, похоже, не проводил — подчеркиваю, серьезных.

От Гусаров дорога идет до Самура, сады и пашни окружают ее. На пашнях то здесь, то там ореховые деревья. Могучие, с пышной кроной. Всюду ни пяди брошенной земли, все на учете, все в деле. Довольно часты селения. Дома, как правило, добротные, двухэтажные. Вокруг второго этажа дома опоясаны балконами, иные из которых со стеклами, иные — без, но все с покатой крышей. Такова мода в современной лезгинской архитектуре. И конечно, сады, сады вокруг домов, богатые, ухоженные сады. Действительно, на зависть!

Дорога хоть и шла по горам, но гор пока не чувствовалось. Небольшие подъемы, мягкие спуски. Здесь — плоскогорье. Дикая природа кое-как заметна, пожалуй, вблизи рек, ручьев и на неудобьях. Там заросли. Да и то они сохранились, насколько возможно им было сохраниться в этом рукотворном крае.

— У нас всегда было так, — сказал Рамиз-мюалим, мой добрый попутчик.

Он взялся показать мне тот, прежний, а не современный Лезгистан, чтобы я смог увидеть, понять, как здорово изменилась жизнь советских лезгин. Ведь в любом путешествии важна точка отсчета пути. Этой точкой для меня должен был стать Тагирджал, старинный аул, куда мы и ехали.

— Там очень трудно живут люди. Сам увидишь, — не раз повторял мой внимательный знакомый.

Рамиз-мюалим — местный, он из Гиля, а в Гусарах живет, потому что на ответственной работе. И не узнал бы я эту сторону его биографии, если бы на дороге не оказался сам Гиль. Типичное лезгинское селение. Оно растекалось на зеленом холме, лишь острые крыши виднелись из-за деревьев. И над этим зеленым царством горели купола мечети. Пять посеребренных куполов — один большой, посредине, и четыре маленьких по углам. Над каждой маковкой полыхал месяц со звездой — символ мусульманства.

Такую мечеть я видел впервые. Проехать мимо? Никогда! И наш «газик» полез на гору, к мечети. Удивление Рамиза-мюалима было неподдельным: «Что там смотреть», — добродушно улыбнулся он.

Посеребренные купола я видел и в Кубе, и в других населенных пунктах Лезгистана, но поначалу не придал им значения. А в селениях над мечетью обычно только одна маковка, собственно, она-то и остановила мое внимание. Почему всюду именно маковка, похожая на серебряную луковицу? Минаретов, например, в горах я не видел... Что, новая загадка лезги?! Не знаю.

В трудах академика П. С. Палласа (а это конец XVIII — начало XIX века) я нашел упоминание о колонии генуэзцев на Кавказе, где люди общались на искаженном итальянском языке, они, видимо, были католики. Ходили в то время легенды и о поселениях выходцев из Моравии и Богемии. В языках горцев иные ученые того времени угадывали сходство с некоторыми диалектами французского языка. Не так ли было принесено христианство в Лезгистан! Или еще раньше — из Византии?

Паллас приводит также рассказ, как один горец в Константинополе случайно встретился с венецианским матросом и вполне смог с ним объясниться. Кто был этот горец? Откуда? А что, если мечети Лезгистана указывают на место, где скрывается ответ?

Христианский Лезгистан... Что известно ныне о нем? А еще в XV веке на западном побережье Каспия, как упоминается в папских буллах о пропаганде христианства, из Рима назначались епископы в Прикаспийский край.

Почему же исчезло христианство? Почему Церкви превращены в мечети либо разрушены? Что заставило в XIX веке христиан обратиться в мусульман? Причем добровольно принять чужую веру... Ответы искать историкам.

...Когда мы подъехали к мечети, Рамиз-мюалим пошел искать ключ от двери, а я стал ходить вокруг и рассматривать.

Стены сложены из камня и из самана, высокие, в два или даже в три этажа. По углам здания водосборные трубы с узорами из металла. Дверь в мечети простая, филенчатая, без затей и украшений, ее «украшал» лишь здоровенный замок. Мечеть, судя по всему, отремонтировали недавно, и она теперь сияла, как новая.

Перед мечетью не было обычной площадки, где мусульмане готовятся к молитве, не было могучего раскидистого дерева, под которым верующие отдыхают после молитвы. Здесь все было не так, а скорее как на церковном дворе.

Опять дорога. Но уже не через поля, а берегом Самура. Какая же широченная река! И какая узкая. От берега до берега — с километр, не меньше. Но по этому царственному ложу, усыпанному светлой галькой, едва сочился ручеек, его-то и называют Самуром. Однако даже трудно представить, как молодецки резвится Самур в половодье, за считанные часы вырастая из младенца в исполина. Река выливается из берегов, расшвыривает огромные валуны, словно щепки, кидает деревья, вывороченные откуда-то прямо с корнем. Следы буйства так и остались на дне, среди гальки, до следующего половодья. А летом Самур отдыхает — каменеет. Смотришь, будто и нет реки, только галька кругом. По другую сторону, затем берегом, аулы, уже дагестанские.

Наконец дорога свернула влево, пошла вдоль притока Самура. Выше, выше. Вот вдали на горе показались домики с плоскими крышами, один словно поддерживал другой, чтобы тот не сорвался с обрыва. Правда, каждый второй дом был полуразрушенным. Вот уж воистину, не скрыть города на вершине горы.

Таким — открытым и полуразрушенным — я увидел Тагирджал.

Точнее — Верхний Тагирджал. А Нижний, он внизу, у реки, к нему сперва и привела дорога. Но мы проехали мимо, даже не взглянув на вполне современные дома, на сады, огороженные пропыленными заборами из колючих кустарников.

Переехали мост. Я попросил шофера остановить машину. Вышел. Весь склон до самого верха занимало кладбище. Тысячи и тысячи безмолвных памятников подходили к самому небу.

Между ними ходили овцы. Я подошел к одному памятнику, потрогал на нем высеченные слова, похожие на кружева. То была не арабская вязь. Чей язык?.. На других могилах такие же замшелые камни, но только без единой отметины.

Уже потом уважаемый Икрам Дувлетханов (он работает в школе, а в свободное время со слов аксакалов записывает историю селения в толстой амбарной книге) рассказал, что когда был обвал и часть кладбища сползла в реку, люди увидели подземное кладбище. Трехэтажное.

— Какое-какое? — переспросил я.

Оказывается, обвал открыл то, что прятало время: под верхними могилами были нижние. Три яруса могил.

Когда появились первые захоронения, никто, конечно, не помнит. И не может помнить! — Они метров на восемь-десять от поверхности, людей тогда хоронили в глиняных сосудах, стоя. Что это была за культура? Кому, какому народу она принадлежала? Толком неизвестно. Ни один археолог, как мне сказали, и пальцем не коснулся здешних глиняных сосудов, которые порой обнажает река.

Выходит, в Тагирджале жили задолго до нашей эры. А не здесь ли вообще одно из первых поселений в Лезгистане? Чье это было поселение? Неизвестно. К слову сказать, похожие захоронения, которые археологи отнесли ко второму — третьему тысячелетию до нашей эры, известны в Индии и в Персии. Видимо, уже тогда была какая-то связь народов Кавказа с этими странами.

...Пыльный проселок наконец подошел к аулу и замер на площади. Дальше дороги нет, только небо.

За сто, двести, а может быть, и за тысячу последних лет в Тагирджале ничего не изменилось. Самому новому дому лет сто с лишним, не меньше.

Дома будто вырастали из горы и сливались с горою. Низкие глиняные дома с ровными, гладкими крышами и окнами, обращенными во двор. Между домами — садики и огородики, землю для которых привозили снизу. Лишь несколько фруктовых деревьев было на весь аул. Деревьев нет и в округе. Только кусты и камни. Ведь выше аула, за грядой, уже альпийские луга.

— Старики рассказывают, очень богатые были у нас пастбища. Самые богатые на весь Лезгистан. Огромные отары выдерживали, — просвещал меня Икрам-мюалим.

За эти пастбища разворачивались кровопролитные сражения. Иногда все решалось просто: выпускали к реке коней, и чьи кони придут первыми на пастбище, значит, того и пастбища. Конечно, неизменно первыми приходили кони из Тагирджала. На следующий год опять вспыхивал спор, который решали уже кинжалы.

Сейчас пастбища заброшены. Молодые почти все уехали из аула, а у стариков уже руки не те — устали... Да, бросили дети гор, как выражалось начальство, «неперспективные горы», переехали на перспективную равнину. А что не переехать? Раз у Советской власти не нашлось ни одного гвоздя, ни одного кирпича, чтобы за все время хоть что-то построить для Тагирджала. Ничего!

«Глухой только наполовину жизнь понимает», — учит пословица. Сегодняшние заботы сделаны именно глухими, прежними руководителями. В результате опустошен Тагирджал, разорен Судур, брошены другие древние аулы... Даже после Тимура, Надир-шаха в Лезгистане все-таки было иначе: никто не рубил корни дерева — завоеватели лишь обирали его плоды.

И чтобы утвердиться с 30-х годов и вплоть до 60-х, наместники народной власти заставляли лезги платить так называемый налог за оседлость, его платили в республике лица некоренной национальности, то есть не азербайджанцы. За проживание на родной земле с лезги брали деньги! Лишь одно спасало лезги от уплаты этого унизительного налога — записывай себя азербайджанцем, тогда в Баку открывались, например, двери «бесплатного» образования. (Разве честь теперь что-нибудь стоит?)

Так национальная политика готовила себе национальные кадры. Кадры, которые никому и не были нужны. Зачем они, если нет рабочих мест?

Семьдесят лет кряду из страны лезги «утекают» мозги и руки. Здесь нет ни научных учреждений, ни современной промышленности. Зато есть талантливые ученые, квалифицированные инженеры и рабочие, которые нашли свою судьбу на стороне. Парни из Тагирджала, например, работают в химических цехах Сумгаита, на промыслах Тюмени и Баку. Правда, только второсортная работа, как правило, достается им. Но даже не в этом мне видится беда. Главное — растворяется гордый народ гор по имени лезги. Вот что, на мой взгляд, самое страшное, самое невосполнимое.

Сейчас, правда, кое-что в Гусарском районе Азербайджана меняется — открываются кооперативы и иные рабочие места. Но все это капля в море. Да воздаст ей Аллах добром... Не с капли ли начинается океан?

Мы ходили по Тагирджалу, разговаривали с его редкими жителями. Время когда-то замерло здесь, а остановившись, перевернулось и потекло назад. Хочешь потрогать историю — пожалуйста. Около развалин мечети в бурьяне валялся камень, похожий на брусок, Икрам-мюалим поднял его. Смотрю, на шершавой поверхности что-то написано по-арабски.

— Послание Магомеду, — важно произнес историк и выразительно поднял вверх палец. — Вот дата: 1223 год. Это по-нашему. А по-вашему... — он принялся считать вслух, — наверное, 1845 год, или что-то в этом духе.

— Не в этом ли году Тагирджал принял мусульманство?

Какой бестактный вопрос. Икрам-мюалим пропустил его мимо ушей, даже отвернулся, и нарочно громко поздоровался с женщинами, которые уже добрых полчаса обмазывали глиной крышу соседнего дома и во все глаза смотрели на нас. Я тоже поздоровался с ними и, чтобы выйти из неловкого положения, попросил разрешения посмотреть их прекрасный дом. Гость в дом просится — кому не приятно?

Про такие дома писал Лермонтов, называя их саклей. Крошечные две комнатки, устланные коврами. Перед домом веранда — летняя комната. Пол, как положено, всюду глинобитный. На стенах фотокарточки, в рамках и без. Еще висят занавески, за которыми во встроенных нишах — посуда или постели. Печей нет. Вернее, есть, в каждой комнате, но они тоже встроены в стену, и их будто нет.

Печь в горах топят по-черному, и тогда открывают дырку в потолке. Потолок всюду прокопченный, низкий, он не похож на наш: вплотную уложенные жерди, сверху засыпанные землей, вот и весь потолок. Но в доме поразительная чистота. Будто приготовились к празднику. Ни пылинки, ни соринки, пахнет теплым хлебом, шерстью и свежим овечьим сыром.

К сакле примыкает сарай для скотины. Без скотины ни прежде, ни теперь в горах не прожить. Ведь коровы, овцы, выражаясь громко, по-современному, выполняют две государственные программы СССР — продовольственную и энергетическую. Аи, а что делать? Свои дома горцы отапливают кизяками — сушеным навозом. Другого ничего нет. Зеленовато-коричневые лепешки пополам с соломой прилеплены в аулах едва ли не ко всем заборам, к стенам сараев. Сохнут. А высушенное топливо люди складывают высокими штабелями, заполняя до краев свои тесные маленькие дворики... Таков здесь XX век...

На ночь меня приютил Ярохмедов Ярохмед, седеющий горец с чуть притухшими черными, очень выразительными глазами.

Дом Ярохмеда построен, наверное, его дедом или прадедом. И с тех пор к нему не прикасалась рука строителя. Дом двухэтажный, с балконом, когда-то он был одним из лучших в Тагирджале. Первый этаж, как положено, для скотины. На втором живут, там есть и кунацкая, для гостей.

Правда, у Ярохмеда очень современная кунацкая, заставленная: кровати, стол, стулья, диван. В горах мужчины уже не сидят на полу, облокотившись, как бывало, на мягкие подушки, не вытягивают в довольствии затекшие ноги. Теперь в мусульманских домах разговаривать любят за столом. А что делать? XX век. Вечером Ярохмед поделился (за столом, разумеется) мечтой — он получил участок на равнине, будет строиться. Да вот бабушка и мать, оказывается, боятся ехать, говорят, душно им на равнине будет, особенно бабушке, за свои сто лет так и не выезжавшей из Тагирджала. И тут же Ярохмед почему-то вспомнил, каким был еще недавно их аул, как он славился острословами — «шутники на весь Кавказ были».

«Приехал как-то секретарь райкома, толстый, важный, в шляпе и с портфелем в руке. Ходит по Тагирджалу и кричит на всех. Видит, мальчик лет семи ведет ишака и курит. Секретарь кричит:

— Эй, такой маленький и куришь.

Тогда дай сигарету и ишаку.

— Мой ишак представитель райкома, ему «Казбек» нужен,— спокойно сказал мальчик. И пошел дальше».

А самой большой шуткой, и самой глупой, лет сто назад была бы такая: «Скоро не будет лезгинских праздников». Честное слово, засмеяли бы, никто бы тогда не поверил, что внуки выбросят папахи, бурки, черкески своих дедов. (Горячие горцы не догадывались о близком будущем.) И уж в чем можно быть абсолютно уверенным — никому бы и в голову не пришло сказать, что в аулах замолкнут песни, что народ, давший миру лезгинку, разучится ее танцевать. (С остывшей кровью разве танцуют настоящую лезгинку? Пей — не пей водку, а кровь разогревает не она...) — В Тагирджал, — вспоминал дальше Ярохмед, — люди приходили и по делу, и просто так, послушать, посмеяться, душу отвести.

Ведь в селении целых семь (!) пиров — святых мест. Около одного женщины лечатся от бесплодия, у другого — когда пропадает в груди молоко. Есть пир, земля которого лучшее средство от зубной боли. Нужно лишь положить кусочек на больной зуб — боль как рукой снимет. Помогало лучше, чем иные нынешние лекарства.

И сейчас нет-нет да и появится новая тряпочка у пира. Значит, снова кто-то пришел просить помощи у Всевышнего. Значит, не забыты слова бабушек и дедушек о великих таинствах Тагирджала.

Утром меня ждала новая дорога — Ярохмед обещал проводить в Судур, еще одно древнее лезгинское селение. Оно, конечно, помоложе Тагирджала, там нет замечательных пиров, но зато там хорошо видно Шахдаг, гору, покрытую снегом, ведь рядом главный Кавказский хребет, а это, каждый знает, уже серьезно.

Ехать недалеко — километров десять-пятнадцать. Но долго. По тропе и верхом. Другой дороги из Тагирджала нет. Когда-то эта дорога была вполне приличной, но и она заросла без людей: нам приходилось пригибаться, чтобы ветки не поранили лицо. Кустарники кое-где уже сомкнулись над тропой.

Красота кругом фантастическая. Тропа ведет по краю каньона. Где-то внизу слышится река. Ее скрывал туман, вернее, облака. Раза два или три видел притоки неведомой реки, они срывались с соседнего склона и падали в облако.

Иногда кустарники, обсыпанные яркими ягодами, кончались, и тогда тропа петляла среди огромных камней, подернутых мхом и клочьями травы. А когда не было и этой растительности, тропа сужалась, прилипала к горе, и оставалось молить Аллаха, чтобы лошадь вписалась в размеры дороги. И лишь бы не оступилась. Ведь дорога на Судур лежит на высоте двух километров.

К обеду и доехали. Тогда я вдруг почувствовал смертельную усталость. Высокогорье! Не уверен, что меня хватило бы еще на километр пути. Без седла, честное слово, по горам много не наездить, да еще с непривычки — все время надо сжимать коленями круп, иначе тут же свалишься... Но зато какие впечатления. Ехали, и слава Аллаху, не видели ничего, кроме хорошего.

Однако я все-таки подумал, ведь за впечатления в цивилизованном мире платят, причем твердой валютой. Но в Лезгистане о доходе от туризма, похоже, не слышали, иначе наверняка пару-тройку седел сделали бы. На всякий случай. Или — опять нет мужчин?

Думаете, к аулу мы подъехали незамеченными? Куда там, все уже наперед знали. Оказывается, здесь и мышь не прошмыгнет незамеченной. От зорких пастухов не скрыться. Пастухи перекликаются, издавая очень высокие звуки, которые незнакомец может и не услышать. И — летит новость от горы к горе, обгоняя самого быстрого всадника.

Около аула склон почти пологий («почти», разумеется, с очень-очень большой поправкой), он весь под огородами. В Судуре сады растут плохо, все-таки горы кругом, где и снег, и морозы порой не уступают сибирским.

Когда мы подъезжали, люди собирали картошку на своих огородах, мимо которых тоже не проедешь — хоть пару слов, а надо сказать. Огороды скрывались за каменными грядами. Не от скотины эти «заборы» и уж, конечно, не от людей. Крестьяне весной очищают наделы, но к следующей весне из земли «вырастают» новые камни. Их и выбрасывают с полей, возвышая и без того высокие гряды...

После Тагирджала Судур особого впечатления на меня не произвел — такой же строгий, аккуратный, как истинный горец.

Когда мы въезжали, запомнились две женщины, они стирали шерсть под деревом. Белый сугроб сушился перед ними. Куры, индейки расхаживали рядом. Значит, еще теплится жизнь в Судуре, еще не все бросили дома предков. Кое-как живут. Не хуже и не лучше, а так, как отпустила нынешняя жизнь — в дремоте.

Поездку по Азербайджану мне прервали выборы, очередные выборы Советской власти. Проходили они здесь в 1990 году, как известно, при режиме военного положения, и приказам подчинялись все, даже неизбиратели. Словом, не по своей воле я оказался в соседнем Дагестане. На другом берегу Самура мне открылась иная страна — равнинная. Там живет народ, который тоже называется лезги. И дело, конечно, не в том, что едва ли не все говорят по-русски почти без акцента. Там дух иной! Горами не пахнет, пахнет российским селом... Неужели же равнина так изменяет людей?

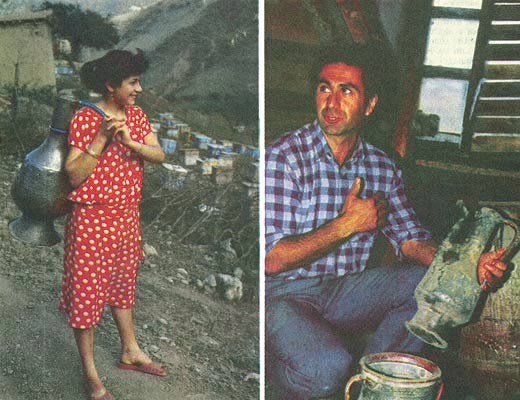

Не хочу много рассказывать о дагестанских лезгинах: лишь две-три светлые минуты за всю поездку. Простите, дорогие земляки, но было именно так. И одну из этих светлых минут подарил Руслан Керимханов из селения Гилияр. Если бы не он и не его замечательные друзья, честное слово, подумал бы, что в Дагестане уже перевелись лезги. Этот парень собрал в брошенных домах старинную посуду и хранит ее на чердаке. Говорит, для музея! Честное слово, какой-то несовременный лезги живет в Гилияре. Зачем-то учится рисовать. Зачем-то записывает народные предания и обычаи. Хочет восстановить мечеть. Говорит о возрождении народных промыслов. «У человека семья, дом, а он, как мальчишка, ерундой занимается», — возмущается кое-кто дома.

От Руслана я узнал, что Гилияр основали пришельцы из Саудовской Аравии. То ли в IX, то ли в X веке переселилось оттуда сто семей. Они, арабы, — корень какого-то народа, вошедшего теперь в семью лезги. Какого именно? Неизвестно. Зато известно, что в Гилияре всегда была мечеть. Настоящая. С покатой крышей. С минаретом. Правда, ныне она разрушена и, видимо, безвозвратно. Наши современники рядом с древней мечетью, прямо через кладбище, проложили дорогу... Словом, после оползня угол мечети отвалился.

На чердаке мечети мы с Русланом видели разодранные священные страницы из арабских книг. Какого они века?..

Были мы и на руинах кладбища. На старинных памятниках я видел вырезанные фигурки лошадей или просто затейливый орнамент. Наверное, так здешние лезги различали мужские и женские могилы. А на современные же памятники приделывают фотографию, выбивают текст по-русски. Могилы теперь обносят заборами.

Мода такая...

Конечно, открытий и в Дагестане у меня было много. Это и школа в Гилияре, в которой есть компьютерный класс. Это и аульский магазин, в который стояла приличная очередь за дефицитом — завезли узконосые галоши и стекла для керосиновых ламп. Это и народный театр, открытый в 1924 году, о нем я, правда, только слышал. Слышал и о подарке археологам: в 1957 году в Гилияре нашли кувшин с обуглившимися зернами пшеницы, позже находку датировали третьим тысячелетием' до' нашей эры... Много интересного в Гилияре, а самый интересный, конечно, — Руслан Керимханов. Ему скажу: «Гсан рех, Аллахди бахтлу авурай». («Счастливой дороги, Аллах осчастливит тебя». Лезг.)

В поселке Белиджи на новые дома все вешают пучок колючей травы или прибивают бараньи рога — от сглаза. Иногда помогает сломанный заварной чайник... Каждый хозяин знает сам, чего ему опасаться, от чего предостерегаться.

Рецепты проверенные, пришли из глубины веков, ведь прежде, до V столетия, здесь была столица княжества Чога, городище умещалось в крепости Торпах-кала (Глиняная крепость). На остатки крепости и захотелось посмотреть, вот почему моя дорога завернула сюда. Однако в селении никто не знал о реликвии. Даже не слышали о такой! Об этой лезгинской ровеснице Трои.

Опять же спасибо случаю и терпению, они свели с веселыми солдатами, которые знают о крепости все. Коротко говоря, в лесу сохранилась Торпах-кала. Но к ней просто так не подступиться. Что-то, видимо, там берегут для наших новых мирных инициатив.

Это они, солдаты, нашли в земле Торпах-кала битую и целую посуду, изделия из меди: кольца, украшения. Несколько раз находили золото. Это они, солдаты, знают, где, в каких местах, под землей пустоты. Это они говорят, что около свалки есть плита, загораживающая подземный ход. Ребята не раз пытались подцепить плиту бульдозером, «не поддалась, гадина, так и бросили».

Интересуются, выходит, наши современники крепостью...

Остальные свои встречи в Дагестане я стараюсь забыть: тяжелый сон. Несчастная страна. Обездоленная. Там трудно с хлебом, с бензином и со всем другим. Там бессилие и безнадежность, а это — самое страшное. Ибо, как сказано в Коране, самое большое на свете несчастье — безнадежность.

Не знаю, забуду ли встречи с потерянными аксакалами, хочу забыть их пустые глаза. Невероятно, но факт: никто из них не смог вспомнить ни одну лезгинскую пословицу, ни одну традицию или праздник. Не помнят ни отцов, ни дедов... Как говорит в таких случаях горская пословица: «Шакал доволен только своим запахом».

С опущенными глазами, чтобы не смотреть, я пытался было сказать аксакалам о великих лезги начала века, о которых они, похоже, даже не слышали. Например, о Бейбалабеке Султанове, крупнейшем враче, вернее, естествоиспытателе, преподававшем в Сорбонне. Или об Али Гасанове, который поражал собеседников «эрудицией и силой мысли, разбиравшийся во всех тонкостях философии Спинозы и Лейбница, Канта, Гегеля и других» (так писали о нем современники), причем излагал он свои мысли и на турецком, и на фарси, и на арабском, не считая, конечно, европейских языков.

Пустые мои хлопоты! И я вдруг с ужасом понял, что целые поколения у нас всю свою жизнь только крушили, чтоб «до основанья, а затем...». У них своя какая-то история, свой отсчет времени. И ничего, кроме этой своей истории, они не хотят знать. Их устраивают легенды о прежней отсталости и дикости лезги, эти легенды они же придумали. Будто не было гениального Фагира — поэта XVI века; будто не было Салаха, Лезги Кадыра, Мирзы ал-Ахты, и других мыслителей XVII века. Забыты Раджаб Амирханов, Мулла Нури, Мирзали Али... Сколько их, великих умов Лезгистана, вычеркнуто из истории!.. Великанов низвергли, а на постамент подняли карликов.

Руку пожму лишь Сулейману Хан-магомедову, настоящему аксакалу из Гилияра, которого не приглашают в президиум на торжественных собраниях, но который хорошо рассказал мне о празднике яран сувар. Даже глаза заблестели у аксакала.

Тогда, в его детстве, всю ночь горели факелы и костры на крышах домов, люди до утра веселились, ходили в гости, а мальчишки опускали в дымоходы сумки на веревках, куда положено было класть подарки: орехи, яблоки, всякую мелочь. Все-таки Новый год, который на Кавказе начинался прежде весной, обычно в конце марта. В новогоднюю ночь за ужином в семье пускали по кругу «большую денежку». На счастье! А утром красили вареные яйца и катали их по траве... После праздника начинались полевые работы и кочевка в горы. И они тоже были как праздник!

Много радостных дней детства вспоминал уважаемый Сулейман-ага. И на каждом — музыка, скачки, танцы. А долгими зимними вечерами собирались по очереди друг у друга, рассказывали сказки, спорили о жизни, женщины сучили шерсть... «Водка, пьянки — такого не знали».

Куда все ушло? Теперь в селениях, на равнине, по 300—400 домов, люди не знакомы часто друг с другом. Ведь многих насильно привезли с гор, порой специально рядом селили враждующие роды... Люди умирали и от смены климата, особенно дети, старики... Таковы последствия «великих переселений» — чабану управлять легче, когда все на виду.

...Часто буду я вспоминать Тагирджал, там в полночь случилось землетрясение. Но тряслась не земля! То ушедшие лезги ворочались в могилах. Неспокойно ныне им, нашим предкам...

Жеребца, у которого связаны ноги, спросили:

— Сколько лет тебе жить?

— Спросите у хозяина, — ответил конь.

Противовирусные препараты: за и против

Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией

Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства

Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан

Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ

Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины

Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью

Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками

Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы

Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить

Как просто бросить курить