В этом году отмечается 200-летие со дня рождения датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена, пришедшего к русскому читателю в середине XIX века. При жизни писатель, всемирно известный сегодня, далеко не сразу был признан выдающимся даже у себя на родине. Стесненный равнодушным отношением отечественных корифеев пера, он много путешествовал, особенно полюбил Германию и Италию, был в Африке… «Сказка моей жизни» повествует об интересной, но далеко не легкой его судьбе и творчестве. Вниманию читателей предлагается отрывок из этой автобиографической повести, которая выйдет в переводе Всеволода Рождественского в издательстве «ВАГРИУС», выпускающем по просьбе Датского юбилейного комитета «Андерсен2005» 4-томное собрание сочинений писателя в новых переводах.

Спустя ровно четырнадцать лет с тех пор, как бедный провинциальный мальчик вступил в Копенгаген, въезжал я теперь в Италию, страну, куда издавна неслись все мои мечты и грезы.

По долине Роны мы преодолели перевал Симплон. Сколь же величественные картины природы окружали нас! Тесный дилижанс наш с упряжкой лошадей со стороны, вероятно, смотрелся мухой, ползущей по огромной каменной глыбе. Мы взбирались по узкому проходу меж скал, пробитому сквозь горный хребет по воле Наполеона; вокруг сияли изумрудные глетчеры. Чем выше мы поднимались, тем становилось холодней; встречные пастухи кутались в кожуха из коровьих шкур, в очагах постоялых дворов ярко пылало пламя. Казалось, настала суровая зима, однако стоило нам начать спуск, как дорогу окружили густые рощи зеленых каштанов, залитые теплыми лучами солнца. Оживленные площади и улицы первых же итальянских городков подтвердили все то, что мне довелось прежде слышать о шумных итальянцах. Среди темно-синих гор сверкнуло зеркало Лаго-Маджоре с многочисленными островками, разбросанными по его глади наподобие пышных букетов. Небо тем не менее было подернуто серой дымкой, как и у меня на родине; расчистилось оно лишь ближе к вечеру, зато и воздух тогда стал прозрачен и свеж — раза в три чище нашего, датского. Лозы виноградников с гроздьями спелых ягод увивали весь наш путь, как праздничные гирлянды. Никогда с тех пор не встречал я в Италии ничего красивее этого.

Первым чудом искусства, увиденным мною в Италии, был Миланский собор, эта мраморная глыба, обточенная и преображенная искусством архитектора в арки, башни и статуи, рельефно выступавшая при ярком свете луны. С самого его купола виднелись вдали цепь Альпийских гор, глетчеры и роскошная зеленая долина Ломбардии. «Porte sempione», называемые в народе «наполеоновскими», тогда еще только строились; в Ла Скала давали оперы и балеты. Все это я осмотрел и посетил, однако наибольшее впечатление произвел на меня именно собор — царящая под сенью его сводов тишина, нарушаемая лишь аккордами церковной музыки, наполняла душу мою божественным покоем и заставляла мысли устремляться ввысь.

В сопровождении двух своих соотечественников я покинул этот славный город и покатил дальше. Страна лангобардов напоминала своей ровной плоскостью и сочной растительностью наши родные зеленые острова. Новизну представляли лишь плодоносные маисовые поля да прекрасные плакучие ивы. Горы, через которые пришлось перебираться, показались нам после Альп маленькими. И вот, наконец, нашим взглядам открылись Генуя и море, которого я не видал с того самого времени, как покинул Данию.

Горные жители питают страстную привязанность к родным горам, а мы, датчане, к морю. С моего балкона открывался чудный вид на эту новую, незнакомую и в то же время такую родную мне водяную равнину, и я вволю насладился им за время моей остановки в Генуе.

Вечером я собрался посетить театр — единственный крупный в Генуе. Расположен он был на главной городской улице, и, казалось, найти его будет несложно. Однако один роскошный дворец следовал за другим, а нужного мне здания все не было видно. Наконец я все ж таки отыскал театр, узнав его по огромной мраморной белоснежной статуе Аполлона, возвышавшейся перед входом. Давали премьеру оперы Доницетти «Любовный напиток», а после нее — комический балет «Волшебная флейта». По сюжету последнего при звуке флейты все и вся — даже важные члены городского муниципалитета и картины на стенах зала заседаний — пускаются в пляс. Впоследствии я использовал эту идею в своей сказке «Оле Лукойе».

Письменное разрешение от адмиралтейства открыло нам двери Арсенала, где жили и трудились приговоренные к каторжным работам — тогда их было 600 человек. Мы осмотрели внутреннюю тюрьму, общий спальный зал с расставленными вдоль стен нарами и свисающими с мощных скоб цепями, к которым приковывали на ночь каторжников. Даже в лазарете с некоторых из них не снимали кандалы. Жуткое впечатление на меня произвели трое умирающих. Надо было видеть, как они лежат там с залитыми смертельной бледностью темными от загара лицами и тусклыми, полузакрытыми глазами! Внезапно один из несчастных злобно взглянул на меня — и я понял его, ведь мы явились сюда утолить свое любопытство зрелищем их страданий. Он вдруг разразился жутким хохотом, приподнялся на койке и сел, пригвоздив меня к месту своим тяжелым, ненавидящим взглядом. Лежащий подле него, также в цепях, белый как лунь старик был слеп. Во дворе Арсенала помещались мастерские для заключенных, многие из которых — иногда до самого конца жизни — были скованы попарно. Я обратил внимание на одного каторжника, который, как и прочие, был одет в белые штаны и красную куртку, пошитые, однако, из дорогого сукна. Цепей на нем не было видно, был он молод и хорош собой. Нам рассказали, что он — генуэзец, некогда державший в городе один из самых шикарных домов, однако потом уличенный в воровстве из городской казны и приговоренный к двум годам каторжных работ. Тем не менее он не трудится с остальными, днем ходит без цепей, хотя на ночь его, как и прочих, приковывают к нарам. Жена регулярно присылает ему деньги, живет он здесь припеваючи и ни в чем не ведает недостатка. Однако, подумалось мне, что такое все это перед неизбежностью пребывания здесь среди всех этих преступников, перед каждодневной процедурой приковывания к нарам, перед градом постоянных издевательств и злобных насмешек!

Весь первый день по выезде из Генуи мы двигались по восхитительной дороге вдоль морского берега. Сама Генуя расположена в горах и окружена темно-зелеными оливковыми рощами. В садах повсюду золотились апельсины, померанцы и лимоны, что указывало на весну, тогда как жители Севера уже подумывают о зиме. Красивые картины так и мелькали одна за другой; все здесь было для меня ново и навсегда запечатлелось у меня в памяти. Я до сих пор еще вижу перед собою эти старинные мосты, увитые плющом, проходящих по ним капуцинов, и толпы генуэзских рыбаков в характерных красных шапочках. А что за яркую светлую картину представляло побережье, застроенное прекрасными виллами, и море, по которому проносились суда с белыми парусами и дымящие пароходы! Затем вдали выросли голубые горы Корсики, родины Наполеона. У подножия древней башни, в тени раскидистого дерева сидели три старухи с прялками; длинные седые волосы спадали им на бронзовые плечи. Возле дороги росли огромные кусты алоэ.

Читатели, может быть, упрекнут меня за то, что я отвожу столько места описанию природы Италии, и у них, пожалуй, даже явится опасение, что описание моей жизни сойдет на описание впечатлений туриста. Дело, однако, в том, что в это первое мое путешествие главные впечатления я вынес именно из открывшихся передо мною новых картин природы и нового мира искусства, тогда как в последующие я уже имел больше возможностей набраться впечатлений от общения с людьми. На этот же раз я действительно всецело находился под обаянием здешней природы!

Волшебная красота вечера, проведенного в Sestri di Levante. Постоялый двор, расположенный прямо на берегу моря, по которому ходят огромные валы. Пылающие огнем облака на небе, горы, постоянно меняющие свою окраску. Деревья, переплетая свои ветви, как бы образуют огромные корзины, полные кистей спелого винограда, которыми усыпана вьющаяся лоза. И вдруг, по мере того как мы углубляемся в горы, картина резко меняется — повсюду, куда ни кинешь взгляд, лишь уродливая пересохшая пустыня. Создается впечатление, что когда волею Божественной фантазии Италия была превращена в один огромный цветущий сад, в этот уголок ее попали весь мусор и строительные отходы. Вместо горных вершин, как будто вырастающих из плодороднейшего чернозема, — каменные россыпи, сухая глина и обломки голых скал. И снова, внезапно, как в сказке, все это сменяется великолепием садов Гесперид — перед нами открывается бухта Специи. Голубые горы окружают прекраснейшую долину, которой, кажется, досталось все, что было в роге изобилия. Меж густой листвы свисают тяжелые кисти сочного винограда, пышной лозой увиты и апельсиновые деревья, и маслины, плоды которых едва видны в буйной зелени, лоза перекидывается с одного ствола на другой. И среди всего этого великолепия, как расшалившиеся дети, вприпрыжку носятся черные, с мягкой лоснящейся кожей, а не грубой щетиной свиньи, задирающие брыкающегося осла, на котором важно восседает капуцин, прикрывшийся от солнца огромным зеленым зонтом.

В Карреру мы выехали во время празднеств по случаю дня рождения герцога Модены. Все дома в городе были убраны гирляндами, кивера солдат украшали миртовые ветви, все звуки утопали в беспрерывной канонаде пушечного салюта. Нам захотелось осмотреть мраморную каменоломню, расположенную неподалеку от города! Дно прозрачной речушки, вившейся вдоль дороги, блестело, усыпанное белоснежной мраморной крошкой. Мы прибыли к большому карьеру, где добывали серый и белый мрамор, залегающий здесь в виде огромных кристаллов. Мне казалось, что я стою у подножия сказочной горы, в каменных глыбах которой заключены древние боги и богини, терпеливо дожидающиеся, пока резец могучего волшебника — Торвальдсена или Кановы — освободит их и вновь выпустит в наш мир.

Несмотря на массу новых впечатлений и окружающие нас красоты природы, мы с нашей маленькой компанией нередко испытывали довольно неприятные чувства, знакомясь с итальянской действительностью. Поездка складывалась непривычным для нас образом: постоянные вымогательства на постоялых дворах, бесчисленные требования предъявить документы — за несколько дней наши паспорта тщательно просматривали и даже переписывали не менее десятка раз. Веттурино наш толком не знал дороги, мы часто плутали, и вместо того, чтобы приехать в Пизу днем, прибыли туда глубокой ночью. После долгой и мучительной процедуры строжайшего досмотра мы въехали на пустые и темные улицы: фонари не горели, и единственным светом нам служила огромная свеча, которую наш кучер купил у городских ворот и теперь держал перед собой. Наконец мы достигли цели, к которой так стремились — Albergo del Ussaro. «Подобно йеппе, мы то валяемся на навозной куче, то пребываем в баронском замке», — писал я домой. Теперь, несомненно, мы попали именно в замок барона. Прежде чем отправиться осматривать городские достопримечательности — церковь с купелью, Campo-Santo и знаменитую башню, — мы как следует насладились отдыхом. Декорация, создаваемая театральными художниками к «Роберту-дьяволу», смотрится точной копией Campo-Santo. Галерея здесь полна разных статуй и барельефов. Одна из композиций — «Исцеление Фомы» — принадлежит резцу Торвальдсена; скульптор создал свой автопортрет в образе юного Фомы. Пизанская башня оказалась закрытой для посещений, однако нам все же удалось подняться на самый верх. Вся конструкция состоит из цилиндров, обнесенных колоннами, а на верхней площадке перила вовсе отсутствуют. Та сторона башни, которой она обращена к воде, подверглась разрушительному воздействию морских ветров: железо крошится, каменная кладка качается, все покрыто уродливым желтым налетом. С башни открывался вид на Ливорно. Теперь до него в два счета можно добраться по железной дороге, тогда же нам пришлось довольно долго трястись в повозке. Путешествие туда не оправдало затраченных на него усилий, ибо наш веттурино ничего кругом не знал и указывал нам лишь на то, что мы и без него прекрасно видели. «Здесь, — к примеру, говорил он, — живет турок-торговец, но сегодня лавка его закрыта. Вот церковь с красивой росписью, но теперь она уже снята. А тот прохожий — один из самых богатых людей в городе!» Это было самое интересное из того, что он нам поведал, а под конец он отвел нас в синагогу — «самую красивую и богатую в Европе», которая ни в ком из нас вовсе не пробудила никаких религиозных чувств. Внутри она, скорее, напоминала мне биржу, мне было странно и непривычно, что все здесь ходят в шляпах и громко разговаривают, стараясь перекричать один другого. Грязные еврейские дети стояли прямо на скамьях, раввины с некоего подобия кафедры о чем-то весело беседовали с несколькими пожилыми иудеями; у скинии возникла настоящая давка — все толкали и пихали друг друга, стремясь занять место поудобнее. Ни намека на божественную благодать, да и откуда, спрашивается, взяться благочестивым мыслям в такой обстановке? Женщины размещались наверху в просторной галерее, практически скрытые от наших глаз густой решеткой.

Что действительно поразило нас своей красотой в Ливорно, так это картина солнечного заката: пылающие огнем облака, пылающее море и пылающие горы образовали своего рода ореол вокруг грязного народа, оправу, придававшую ему блеск, присущий всей Италии. Скоро этот блеск достиг своего апогея — мы были во Флоренции.

До сих пор я ничего не смыслил в скульптуре, не особенно ею интересовался и почти незнаком был с ее образцами на родине. В Париже я тоже проходил мимо них как-то безучастно. Первое сильное впечатление произвели на меня и скульптура, и живопись во Флоренции. Тут, при посещении великолепных галерей, музеев и соборов, впервые проснулась во мне любовь к этим видам искусства. Стоя перед Венерой Медицейской, я чувствовал, что мраморная богиня как будто глядит на меня, сам я смотрел на нее с благоговением и не мог наглядеться. Я ежедневно ходил любоваться на нее да на группу Ниобеи, поражавшую меня своей необыкновенной жизненностью, правдивостью и красотой. Бродя меж отдельными статуями этой группы, поневоле сам начинаешь ощущать себя участником заключенного в ней действа. Каменная фигура матери простерла полу своего платья над последней оставшейся в живых дочерью в тщетной надежде защитить испуганного ребенка от готовой поразить его летящей стрелы.

А какой новый мир открылся для меня в живописи! Я увидал мадонн Рафаэля и другие шедевры. Я видел их и раньше — на гравюрах или в гипсе, но тогда они не производили на меня никакого особенного впечатления, ничто в них прежде не трогало мою душу. Теперь же я чувствовал себя как будто другим человеком.

Мы часто посещали крупные соборы и церкви, в особенности Santa Croce, чтобы еще и еще раз полюбоваться величественными монументами и надгробиями. Вокруг гробницы Микеланджело сидят высеченные из камня Скульптура, Живопись и Архитектура. Хотя прах самого Данте и покоится в Равенне, однако памятник ему также установлен в Santa Croce! Италия указывает на колоссальных размеров статую поэта, а Поэзия рыдает над его гробом. Здесь же стоит и памятник Альфьери работы Кановы: на фоне масок, лир и лавровых венков Италия горько плачет над могилой драматурга. Надгробия могил Галилея и Макиавелли оформлены менее торжественно, однако от этого не становятся менее святы...

Из Флоренции мы с двумя друзьями направились в Рим через Терни, знаменитый своим водопадом. Путешествие оказалось сплошной мукой! Днем — палящий зной, вечером и ночью — тучи ядовитых мух и комаров. В довершение всего нам попался еще худший, нежели прежде, веттурино. Восторженные отзывы о прелестях Италии, начертанные на стенах и окнах гостиниц, казались нам поэтому просто насмешкой. В то время я еще и не подозревал, с какой силой привяжусь я к этой чудной, поэтической, богатой славными воспоминаниями стране.

Уже во Флоренции вновь начались наши мучения. Мы погрузились в неплохую, в общем-то, карету, которую где-то раздобыл наш веттурино, и вдруг за дверцу взялся некий субъект, выглядевший, как Иов, выскобливший черепком свои язвы. Мы все дружно запротестовали, он обошел карету с другой стороны, но и там ему отказали в месте. Тогда в дело вмешался веттурино, заявивший, что это наш четвертый пассажир — дворянин из Рима, и мы, весьма заинтригованные, вынуждены были впустить попутчика. Вблизи, однако, грязь, покрывавшая тело и лохмотья этого субъекта, оказалась столь отвратительна, что при первой же остановке мы заявили веттурино, что откажемся от его услуг, если данный господин будет сидеть с нами до самого Рима. После оживленной беседы с проводником, сопровождаемой отчаянной жестикуляцией, упомянутый «дворянин» забрался на козлы к кучеру. Тут как на грех начался проливной дождь, но хоть мне искренне было жаль беднягу, однако находиться с ним в одном помещении — тем более в тесной карете, было совершенно невозможно, так что все решили, что это даже к лучшему, если он помоется под дождем. Окрестности дороги были в высшей степени живописны, однако после дождя началось настоящее пекло; нас одолевали полчища мух, которых мы отгоняли миртовыми ветвями. Бедные лошади наши едва передвигали ноги, а по тучам круживших над ними насекомых и вовсе напоминали павших кляч. На ночлег мы остановились в жуткой дыре в Леванте. Нашего «дворянина» я увидел сушащим одежду вблизи очага и помогающим хозяину постоялого двора ощипывать кур, которыми нам предстояло поужинать. По мере этого он сердито жаловался на «еретиков-англичан», которым еще воздастся по заслугам. Той же ночью пророчество его сбылось. Оставив все окна открытыми для притока свежего воздуха, мы подверглись атаке комаров и мошек, и наутро наши лица и руки опухли и сильно кровоточили. Я насчитал пятьдесят семь укусов только на одной руке. Целый день после этого боль не унималась, к ней добавилась и лихорадка. Теперь за окном кареты расстилались прекрасные пейзажи Кастильоне. Кругом шумели виноградники и масличные рощи, меж которых под присмотром красивых полуголых ребятишек и седовласых матрон паслись стада жирных угольно-черных свиней. Вблизи Тразименского озера, у которого бился Ганнибал, я впервые увидел дикорастущий лавр. На границе Папской области наши паспорта и чемоданы в очередной раз были подвергнуты тщательному осмотру, и вслед за тем мы продолжили наш путь в живописных лучах величественного заката. Красоту его я никогда не забуду, как не забуду и убожество принявшего нас постоялого двора: проваливающийся пол, толпа калек-попрошаек под дверью, одетая в грязную кофту хозяйка со злобной ухмылкой ведьмы, которая сплевывала каждый раз, подавая нам очередное блюдо, и спешила убраться из комнаты.

Когда в «Калошах счастья» я попытался нарисовать картину того, насколько убогой может быть «bella Italia», я вспоминал именно об этой странице нашего путешествия. На следующий день мы достигли Перуджи, города, где Рафаэль учился мастерству у Перуджино. Осмотрев шедевры обоих, мы полюбовались открывавшимся с холма видом на масличные рощи, который услаждал взор Рафаэля, как, вероятно, и императора Августа еще в те времена, когда в его честь из огромных каменных блоков здесь возводили триумфальную арку, сохранившуюся до наших дней в таком виде, как будто она была построена только вчера. К вечеру мы прибыли в Foligno, который производил впечатление разоренного города. Почти между всеми зданиями на главной улице были установлены мощные распорки. Из-за случившегося здесь недавно землетрясения стены многих домов пересекали трещины, от некоторых строений остались одни руины. Пошел дождь, задул сильный ветер, и мы поспешили укрыться в гостинице, которая, впрочем, оказалась весьма неуютной, а предложенная нам там еда столь неаппетитной, что никто из нас к ней не притронулся, хотя мы и изрядно проголодались.

…Ближе к вечеру следующего дня мы достигли наконец Тернийского водопада, которым по праву гордится Италия. Небольшой горный поток, струящийся меж масличных деревьев, растущих на склонах, срывается в долину к ветвям лавров и розмаринов, рассыпаясь в воздухе на мириады сияющих капель. Заходящее солнце в последний раз озарило эту водяную пыль своим багровым лучом и село за горами, погрузив все вокруг в глубокий мрак. Наступила непроглядная ночь, я потерял своих спутников и возвращался к дороге через рощу в компании молодого веселого американца, который по пути рассказывал мне о Ниагаре, Купере и широких прериях.

На следующий день с утра зарядил дождь, дорога размокла, ничего нового из окон кареты мы не увидели, все устали и тяготились поездкой. Гостиница в грязном Непи оказалась под стать самому городу. Отрадные воспоминания у меня остались лишь от вечерней прогулки, когда случай привел меня в окрестностях города к живописным руинам и срывающемуся в глубокую пропасть водопаду. В своем романе «Импровизатор» я постарался передать картину данной местности в сцене, где Антонио в последний раз довелось видеть черты Фульвии.

Наконец, настал день нашего прибытия в Рим. В сильнейший дождь и ветер проехали мы мимо воспетого Горацием холма Соракте и по римской Кампанье. Никто из нас и не подумал прийти в восторг от ее красоты или от ярких красок и волнообразных линий гор. Все мы были поглощены мыслью о конечном пункте нашей поездки и об ожидающем нас там отдыхе. Признаюсь, что, очутившись на холме, откуда путникам, прибывающим с севера, впервые открывается вид на Рим и где паломники с благоговением преклоняют колена, а туристы, согласно их рассказам, приходят в неописуемый восторг, я тоже был очень доволен, но вырвавшееся у меня тут восклицание совсем не обнаруживало во мне поэта. Завидев, наконец, Рим и купол собора Святого Петра, я воскликнул: «Слава Богу! Теперь уж, видно, скоро мы что-нибудь поедим!»

Я прибыл в Рим 18-го октября днем, и скоро эта столица всех столиц стала для меня второй родиной. Я приехал туда в знаменательный день повторного погребения Рафаэля. В академии Св. Луки много лет хранился череп, который выдавали за череп Рафаэля. В последние годы, однако, возникли сомнения в его подлинности, и папа Григорий XVI разрешил разрыть могилу Рафаэля в Пантеоне, или, как его называют ныне, в церкви Санта-Мария-дела-Ротонда. Это было сделано, и останки Рафаэля были найдены в целости. Теперь предстояло снова предать их земле.

Когда могила была вскрыта и останки Рафаэля извлечены, художник Камуччини получил исключительное право зарисовать всю процедуру. Орас Верне, который проживал в то время по стипендии французской Академии в Риме, ничего не знал об этом, а поскольку он также присутствовал при данном событии, то сделал карандашный набросок всего происходившего. Папские полицейские, заметив это, попытались помешать ему, на что он, удивленно посмотрев на них, спокойно спросил: «Ну а дома-то по памяти это сделать можно?» Не услышав возражений, он пошел к себе и за период с полудня до 6 вечера изобразил все увиденное им маслом, после чего отдал изготовить с картины клише, чтобы возможно было делать оттиски. Полиция немедленно конфисковала клише, Орас Верне написал властям гневное письмо с требованием в течение 24 часов вернуть его, ибо на искусство, в отличие от соли и табака, монополия не устанавливается. Клише ему вернули, Верне разбил его на куски и отослал господину Камуччини в сопровождении письма, в котором в самых решительных выражениях пояснял, что не намерен использовать свое творение во вред прочим. Камуччини же склеил клише и переслал его обратно Орасу Верне вместе с любезным письмом, в котором, в частности, пообещал, что его собственный рисунок публика не увидит. После этого все ограничения были сняты, и появилось множество картин разных авторов на данный сюжет.

Земляки наши, проживавшие в Риме, достали нам билеты на церемонию повторного погребения Рафаэля. На обтянутом черным сукном возвышении стоял гроб из красного дерева, обитый парчой. Священники пропели «Miserere», гроб открыли, вложили в него предварительно зачитанные соответствующие документы, вновь закрыли и пронесли его по всей церкви под чудное пение невидимого хора певчих. В церемонии участвовали все выдающиеся представители искусства и знати. Тут, между прочим, я впервые увидел Торвальдсена, тоже шедшего в процессии с зажженной восковой свечой в руках. Торжественное впечатление было, к сожалению, нарушено весьма прозаическим эпизодом: могила оказалась слишком узкой и, чтобы втиснуть туда гроб, пришлось поставить его почти стоймя; уложенные в порядке кости опять смешались в кучу. Слышно было даже, как они застучали.

Итак, я находился в Риме и чувствовал себя здесь прекрасно. Все мои земляки встретили меня очень сердечно, особенно медальер Кристенсен. До сих пор мы не были с ним знакомы лично, но он знал и любил меня по моим лирическим стихотворениям. Он представил меня Торвальдсену, жившему на улице Феличе. Мы застали знаменитого нашего земляка за лепкой барельефа «Рафаэль». Торвальдсен изобразил художника сидящим среди развалин в окружении муз и граций и рисующим с натуры. Холст перед ним держит Любовь; другой рукой она протягивает ему цветок мака — художественный символ его ранней смерти. Гений искусства с факелом в руках смотрит на своего любимца, а Слава венчает его голову лаврами. Торвальдсен с воодушевлением объяснил нам идею своего барельефа, описывал в красках вчерашнюю церемонию, рассказывал о Рафаэле, Камуччини и Верне. Затем он показал мне большое собрание картин современных художников, которые он приобрел и собирался завещать по своей смерти родине. Простота, прямота и сердечность великого скульптора произвели на меня такое впечатление, что я при расставании с ним чуть не плакал, хотя по доброте своей он взял с меня обещание, что мы будем видеться ежедневно.

…В Риме стояла прекрасная, чисто летняя погода, и стоило воспользоваться ею для прогулок по окрестностям, хотя я еще не успел ознакомиться и с чудесами самого вечного города. Были предприняты экскурсии в горы…

Через Кампанью, мимо древних захоронений, живописных водоводов, мимо пастухов с их стадами мы двинулись к Альбанским горам, волнистые вершины которых казались совсем близкими в прозрачном свежем воздухе. На обед мы остановились в Фраскати, где я впервые побывал в настоящей остерии, битком набитой простыми крестьянами и священниками. По полу здесь разгуливали куры с цыплятами, а наших мулов нам подвели прямо к жарко пылающему очагу. Мы продолжали взбираться в горы, мулы наши трусили неторопливой рысью мимо развалин виллы Цицерона, по мостовым старинного Тускулана, где не осталось ни домов, ни даже стен, меж лавровых деревьев и каштановых рощ. Забрались мы и на Монте-Поцио с глубоким колодцем, обладающим столь сильным резонансом, как будто в нем сосредоточена вся мощь музыкальных тонов. Россини черпал здесь свои задорные и веселые мелодии, тогда как Беллини ронял в него слезы, создавая свою печальную музыку. К вечеру мы вернулись во Фраскати. Яркая луна оттеняла черный бархат кипарисов, окружавших крепость Ченчи, где Беатриче укрывалась от своего жестокого родителя. В «Собрании стихотворений» под рубрикой «Италия» есть стихотворение об этих местах «Беатриче Ченчи». В Фраскати мы наблюдали фейерверк — ракеты взмывали над погруженными во мрак деревьями, весь город вторил их взрывам восторженными возгласами.

На следующее утро мы отправились в горы пешком; под нами расстилалась Кампанья, мы видели Средиземное море. Вскоре мы достигли Grotta ferrata; здешний монастырь некогда дал убежище Доменикино, за что художник подарил ему четыре своих шедевра. Тропинка привела нас к могучему дереву, густая крона которого являла собой естественный свод часовни. Верхушка его была подстрижена так, что образовывала крест в обрамлении венка, а ветки пониже составляли купол. В выдолбленном стволе находился шкафчик, в котором за стеклом помещалось изображение Мадонны. Мы шли как будто по огромному цветущему саду, одна красочная картина сменяла другую. Через Аричию мы достигли Джензано, города цветочных праздников, и только к вечеру подошли к Неми. Склоны горы, поросшие огромными платанами и кактусами, когда-то, сходясь, образовывали кратер вулкана, на месте которого в обрамлении деревьев теперь сияет голубыми глубокими водами озеро. С каким наслаждением вдыхали мы свежий воздух здешних мест, слушали рассказы о повседневной жизни и праздниках. Каждый день нашей экскурсии был похож на новую прекрасную сказку. Как-то пасмурным утром, проезжая на мулах по склону, мы обнаружили большую живописную пещеру. Стены ее были сплошь покрыты чудесной свежей зеленью венериного волоса, а огромные ветви папоротника — дивной красоты и формы — свисали перед входом наподобие густой занавеси; проникающие сквозь нее внутрь лучи света образовывали причудливый орнамент, создать который не под силу ни одному художнику. Тот, кто этого не видел, не поверит, что такая красота может существовать! На этот раз целью нашей экскурсии был монастырь на Монте-Каво. Здесь было уже по-осеннему холодно. Монастырский сад, окруженный естественной изгородью из роскошных лавров, раскинулся до самого основания стоявшего здесь некогда храма Юпитера Статора, от которого ныне осталось лишь несколько огромных каменных плит. Большое продолговатое облако скрывало от нас все, что было расположено ниже; внезапно оно рассеялось, и нашим взглядам открылись Рим, Кампанья и горы, а прямо под нами сверкали чистой голубизной девичьих глаз Альбанское и Немийское озера. Как сказочно чудесны были наши прогулки среди всего этого великолепия горного края под аккомпанемент веселых песен и шуток, какие вечера проводили мы там! Какие редкие по нынешним временам сцены из народной жизни как будто специально для нас подготовил щедрый случай! Мы видели, как зазывает публику к своей повозке dulcamara в своем пышном наряде с золотыми галунами в окружении слуг, облаченных в маскарадные костюмы. Встретились нам и пойманные разбойники, прикованные цепью к запряженной волами телеге, шагающие в пыли под конвоем жандармов. Мы видели похоронную процессию; тело покойного без всякого гроба несли прямо на носилках, и лучи заходящего солнца бросали багряные отблески на побелевшее лицо мертвеца; за носилками бежали дети с бумажными кульками, в которые они собирали капли воска, падающие со свечей священников. Звон колоколов, песни, веселые мелодии музыкантов, девушки, пляшущие под звуки тамбуринов, — никогда с тех пор не приходилось мне видеть Италию такой живописной и праздничной. Казалось, что передо мной наяву оживают картины Пиньелли.

Мы возвратились в Рим, к его величественным соборам, роскошным галереям, в эту сокровищницу искусства. Однако стоящее посреди ноября ласковое лето вновь манило нас в горы — на этот раз в Тиволи.

Утром, однако, уже ощущалось холодное дыхание осени. Чтобы согреться, крестьяне зажигали факелы, по пути нам то и дело попадались деревенские жители в огромных черных овечьих тулупах, как будто мы были не в Италии, а в стране готтентотов. Однако стоило выйти солнцу, как сразу же стало тепло. В окрестностях городка Тиволи, стоящего над водопадом, живописно зеленели оливковые рощи вперемешку с зарослями кипарисов, багровели виноградники. Мощные струи водопада выделялись на фоне зелени как длинные плотные облака. Днем стало совсем жарко, всем даже захотелось искупаться в фонтане на Villa d`Este, где растут самые большие в Италии кипарисы, размерами не уступающие восточным. Вечером, когда уже совсем стемнело, мы спустились к подножию водопада; наши факелы освещали неверным светом переплетение лавровых ветвей вокруг; пропасть, над которой мы стояли, казалась еще глубже из-за рева срывающихся вниз и разбивающихся на дне ее водяных потоков. По сигналу вверху зажгли охапки соломы, и колеблющееся пламя озарило длинный ряд колонн древнего храма Сивиллы.

И опять мы вернулись в Рим с его кипящей, как во времена Гёте, народной жизнью, где люди искусства тянулись друг к другу и жили единой семьей. Такого единения не случалось мне видеть с тех пор нигде и никогда.

Скандинавы и немцы образовали в Риме свой кружок, французы, у которых была целая Академия под председательством Ораса Верне, — свой, и каждый кружок занимал в остерии «Lepre» отдельный стол. Шведы, норвежцы, датчане и немцы проводили вечера превесело. Среди членов нашего кружка находились и такие маститые знаменитости прошлых лет, как престарелые живописцы Рейнхард, Кох, а также, разумеется, наш Торвальдсен. Рейнхард так сжился с красотами Италии, что навсегда променял на нее свою Баварию. Старый, но все еще юный душой, он выделялся среди нас своим сверкающим взглядом, белыми как снег волосами и по-юношески звонким раскатистым смехом. В одеянии его поражали своей оригинальностью бархатная куртка и красный шерстяной колпак на голове. Торвальдсен носил старый сюртук с орденом «Байокко» в петлице. Орден этот получал каждый из вступивших в члены кружка. Новичок предварительно выставлял всей компании угощение — это называлось организовать «Понте молле», а затем ему вручался и орден «Байокко», то есть медная итальянская монетка, которую следовало носить в петлице. Церемония сопровождалась забавными переодеваниями и сценами. Председатель или «генерал» общества — в ту пору один молодой немецкий художник — облачался во что-то похожее на военный мундир, прикалывал к груди золотую бумажную звезду и выступал в сопровождении экзекутора, который нес топор и лук стрел; через плечо у него была перекинута тигровая шкура. За ним шествовал миннезингер с гитарой и часто пел при этом какую-нибудь импровизированную песню, которая, собственно, и называлась «Понте молле». Ранее существовал такой обычай, что прибывающего в Рим встречали у Pons Aemilius — в просторечии «Понте молле»; потом все веселились в ближайшем кабачке. Теперь подобное празднование прибытия перекочевало прямо в Рим.

Все усаживались, и затем раздавался стук в дверь, как в «Дон-Жуане» в сцене появления командора. Стук возвещал о прибытии ожидаемого гостя, и вот начинался дуэт между генералом и новичком, которого поддерживал хор, стоящий за дверями. Наконец, незнакомцу разрешалось войти. Он был одет в блузу и парик с длинными локонами; к пальцам у него были приклеены длинные бумажные когти, а лицо размалевано самым фантастическим образом. Члены общества окружали его, обрезали длинные волосы и когти, снимали с него блузу, чистили и охорашивали его, а затем читали ему 10 заповедей общества. Одна из них запрещала «желать вина соседа», другая приказывала «любить генерала и служить ему одному» и т.п. Над головой генерала развевалось в это время белое знамя с нарисованною на нем бутылкою и надпись: «Vive la fogliette!», что было созвучно здравице в честь Лафайета. После того все участники двигались торжественной процессией вокруг столов, распевая все вместе песню о путнике, а затем уже начинали раздаваться песни на всевозможных языках — «Snitzelbank», «Monte Cavo», «Kleiner Bravo » — настоящий вокальный винегрет. Иногда тот или другой из членов кружка выкидывал какую-нибудь забавную шутку, например зазывал с улицы первого встречного крестьянина, ехавшего на осле, и тот въезжал прямо в комнату, производя переполох. Или же договаривался с дежурными жандармами нагрянуть в остерию во время пирушки, якобы для ареста какого-нибудь из участников, что также имело немалый комический эффект. Суматоха оканчивалась, как правило, тем, что «fogliette» получали и жандармы.

Веселее же всего праздновался здесь вечер сочельника. В «Базаре поэта» есть описание этого праздника, но оно не идет ни в какое сравнение с тем живым, неподдельным весельем, свидетелем и участником которого мне довелось быть в 1833 году. В этот святой вечер не разрешалось шумно праздновать в самом городе, и мы нашли себе приют в саду загородной виллы Боргезе, в домике, стоявшем возле самого амфитеатра. Художник Йенсен, медальер Кристенсен и я забрались туда с раннего утра, и, разгуливая по саду по случаю жары без сюртуков в одних жилетах, плели венки и гирлянды. Елку нам заменяло большое апельсиновое дерево, отягченное плодами. Главным призом был серебряный кубок с надписью «Сочельник 1833 г.». Счастливцем, выигравшим его, оказался я. Все члены кружка должны были явиться на праздник с подарками; каждому вменялось в обязанности выбрать что-нибудь забавное либо позабавить остальных оригинальностью упаковки или девиза. Я привез с собой из Парижа пару кричащих ярко-желтых воротничков, годных разве только для карнавала. Их-то я и принес на елку, но мой сюрприз чуть было не поднял повода к крупным неприятностям. Я был твердо уверен, что все считают Торвальдсена самым почтенным членом кружка, и решил поэтому увенчать венком именно его, как царя пиршества. Я еще не знал тогда о том, что теперь известно всем из жизнеописания Торвальдсена, составленного Тиле, а именно о прежнем соперничестве между Торвальдсеном и Бюстремом. Последний признавал превосходство Торвальдсена в барельефе, но не в скульптуре, и Торвальдсен раз сгоряча воскликнул: «Да свяжи мне руки — я зубами обработаю мрамор лучше, чем ты резцом!»

На нашей елке присутствовали и Торвальдсен, и Бюстрем. Я, как уже говорил, сплел для Торвальдсена венок, а также написал небольшое стихотворение, но рядом с венком положил желтые воротнички, которые должны были достаться кому-нибудь по жребию. Вышло так, что достались они Бюстрему, содержание же прилагаемой к ним эпиграммы было: «Желтые воротнички зависти оставь себе, а венок, что лежит рядом, преподнеси Торвальдсену!» В обществе произошло замешательство; все сочли это бестактной или умышленно-злой выходкой. Вскоре, однако, выяснилось, что все вышло совершенно случайно, а когда узнали, что сюрприз был приготовлен мною, кого уж никто не мог заподозрить в ехидстве, то все успокоились и веселье закипело по-прежнему.

Я написал для этого праздника песню — свою первую песню в скандинавском духе. В Риме наш праздник был, конечно, общим скандинавским праздником, хотя тогда еще не было и помину о нынешних «скандинавских симпатиях». Я так и озаглавил свою песню: «Скандинавская рождественская песнь, Рим 1833 г.» Пелась она на мотив: «На тинге стоял молодой Адельстен».

Песню пропели, и наступила пауза, каждому хотелось первому провозгласить тост за своего короля; наконец, все тосты были соединены в один. В своей песне я упомянул имена обоих скандинавских королей, полагая, что поступаю вполне естественно и тактично; я совсем не думал ни о какой политике, но меня еще тут же за столом упрекнули в «многоподданстве», а впоследствии до меня дошли слухи, что и в Копенгагене некоторые высокопоставленные лица сочли весьма странным, что я, разъезжая за датские деньги, воспеваю шведского короля! А мне казалось просто неприличным не упомянуть его имя рядом с именем датского короля, раз уж сама песнь пелась в кружке родственных между собой датчан, шведов и норвежцев. Ведь все мы были братьями, и каждый гость на нашей пирушке являлся в то же время и хозяином. Однако в то время не все разделяли мое мнение: слава Богу с тех пор взгляды изменились, тогда же я поплатился за то, что выступил со своими скандинавскими идеями слишком рано, хотя, на мой взгляд, и вполне уместно.

Возвращаясь с пирушки с Торвальдсеном и еще несколькими членами нашего кружка и подходя около полуночи к городским воротам, в которые нам пришлось стучаться, я невольно вспомнил сцену из комедии Хольберга «Улисс с Итаки», где Килиан стучится в ворота Трои. «Кто там?» — спросили за воротами. «Друзья!» — ответили мы, и в воротах открылась узенькая калитка, через которую едва можно было протиснуться. Ночь была чудная, по-нашему, по-северному — чисто летняя. «Да, это не то, что у нас на родине в сочельник! — сказал Торвальдсен. — Здесь просто жарко в плаще!»

Письма с родины приходили ко мне редко, а те, что я получал, почти все носили отпечаток поучительности, мелочности и поверхностности. Они, конечно, только расстраивали меня и иногда так сильно, что те из земляков, с которыми я в Риме сошелся наиболее близко, сейчас же говорили мне: «Видно, опять письмо из Дании получил? На твоем месте я бы не стал и читать таких писем и вообще порвал бы с такими друзьями; от них тебе одни сплошные мучения!» Я, разумеется, все еще нуждался в воспитании, вот меня и воспитывали, но грубо, безжалостно, не думая о том, какое тяжелое впечатление оставляют в сердце мертвые буквы таких писем. Врачи хлещут бичами, друзья — скорпионами… Скоро начался карнавал; уже три года не праздновался он с такой пышностью, оживлением и раскованностью. На этот раз опять был дозволен блестящий праздник «мокколи», всю прелесть которого я описал в «Импровизаторе». Сам я, однако, в общем веселье участия не принимал: мое хорошее расположение духа было безвозвратно утрачено, юношеская беззаботная веселость уничтожена, смыта тяжелыми ударами волн, несшихся на меня с родины… Карнавал кончился, и я уехал из Рима в Неаполь вместе с Херцем.

Противовирусные препараты: за и против

Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией

Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства

Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан

Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ

Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины

Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью

Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками

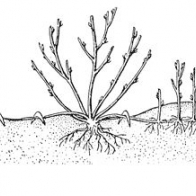

Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы

Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить

Как просто бросить курить

- 2347 -

- 2347 -