Каудильо не любил каталонцев. Он не мог простить им ни победы над фалангистами в 1936-м, ни яростного сопротивления в 1938-м. Генерал Франко не забывал ничего и, придя к власти, отомстил со знанием дела: всякое публичное использование каталанского языка было запрещено. В ноябре 1975-го, на седьмой день после смерти диктатора, законный король Испании Хуан Карлос I обратился к каталонцам на их родном языке...

Балкон Средиземноморья

Говорят, чтобы понять Каталонию, лучше вначале побывать в Таррагоне — небольшом, тихом городе на берегу моря.

Древние стены, помнящие еще племена иберов, амфитеатр времен императора Августа, кафедральный собор XII века, средневековые улочки, дома с узкими, словно подстриженными, балкончиками и, разумеется, Рамбла.

Рамбла — это бульвар, однако никто не называет его бульваром. Рамбла — атрибут каталонского портового города, превратившийся в некий символ. Он всегда перпендикулярен берегу и «впадает» в море, как река.

Таррагонский Рамбла в своем «устье» заканчивается бельведером, который каталонцы без ложной скромности именуют «Балконом Средиземноморья». Вид с высоты берегового уступа действительно неплохой, хотя внизу вместо средиземноморских сосен — портовые краны, железнодорожные пути и сверкающие на солнце нефтеналивные цистерны. Но всего в нескольких километрах от «индустриальной зоны», на мысе Салоу, начинается настоящий сосновый бор, и воздух там свеж и целебен даже в знойный полдень. Череда отелей и ресторанов кажется здесь нескончаемой...

Таррагонский Рамбла в своем «устье» заканчивается бельведером, который каталонцы без ложной скромности именуют «Балконом Средиземноморья». Вид с высоты берегового уступа действительно неплохой, хотя внизу вместо средиземноморских сосен — портовые краны, железнодорожные пути и сверкающие на солнце нефтеналивные цистерны. Но всего в нескольких километрах от «индустриальной зоны», на мысе Салоу, начинается настоящий сосновый бор, и воздух там свеж и целебен даже в знойный полдень. Череда отелей и ресторанов кажется здесь нескончаемой...

Берег, который зовется Золотым, когда-то страдал от пиратов: развалины сторожевых башен на вершинах холмов напоминают о том тревожном времени.

К югу от Таррагоны морской горизонт чист — по крайней мере до трех часов пополудни. В половине четвертого появляется первая мачта: одинокий рыбацкий мотобот торопится к берегу. Полчаса спустя их уже добрый десяток, и все, словно наперегонки, стремятся в Камбрилсу. Этот незатейливый курортный городок знаменит тем, что здесь на три километра побережья больше сотни ресторанов. Ежедневно, в шестнадцать тридцать, на молу Камбрилса начинается рыбная биржа.

Суда швартуются в два-три ряда; команда моет, сортирует улов: креветки, осьминоги, макрель... Туристы кочуют от судна к судну, поедая глазами то, что утром попалось в сети, и что, возможно, уже сегодня вечером попадет им на стол. Но пока весь улов сдается оптом на биржу.

Рыбаки во всем мире не любят ротозеев, а каталонские — особенно. Праздные взгляды они еще как-то переносят, но на фотоаппарат реагируют с раздражением. Чего в этом больше: рыбацких суеверий или каталонского характера? Пластмассовые ящики с рыбой лихо переправляют на берег, укладывают на повозки и тут же прячут под брезент. От солнца и от сглаза. Рыбаки ждут своей очереди на биржу, а туристы бродят вокруг повозок, как голодные и любопытные дети. Из-под края брезента торчит серый «клинок»: меч-рыба! «Можно сфотографировать?» — «Нельзя». «Можно посмотреть?» — «Нет». После долгих уговоров край мокрой тряпки снисходительно приоткрывается. Секунды на три... Почему они так горды? Почему не замечают тех, кто в конечном счете и оплачивает их труд? Может быть, они ждут, что туристы, подобно испанскому королю, заговорят по-каталански?..

«По-каталански, пожалуйста...»

Прибывший на курорты Коста-Брава или Коста-Дорада знает твердо, что он оказался в Испании. Но если он гордо объявит об этом местным жителям, то его скорее всего вежливо поправят; «Извините, вы находитесь в Каталонии...» Впрочем, турист не обязан вникать в тонкости политической географии. Главное для него то, что солнце, море, сервис и досуг в Каталонии ничуть не хуже, чем в остальной Испании. Однако тому, кто не хочет ограничить свой отдых только «второй линией пляжа», следует знать, что здесь упоминание Испании может обидеть каталонца. «В Каталонии лучше, чем в Испании» — вот как будет правильно!

Прибывший на курорты Коста-Брава или Коста-Дорада знает твердо, что он оказался в Испании. Но если он гордо объявит об этом местным жителям, то его скорее всего вежливо поправят; «Извините, вы находитесь в Каталонии...» Впрочем, турист не обязан вникать в тонкости политической географии. Главное для него то, что солнце, море, сервис и досуг в Каталонии ничуть не хуже, чем в остальной Испании. Однако тому, кто не хочет ограничить свой отдых только «второй линией пляжа», следует знать, что здесь упоминание Испании может обидеть каталонца. «В Каталонии лучше, чем в Испании» — вот как будет правильно!

Ни в одном из буклетов, изданных в Каталонии, вы не прочтете, что Каталония — область или, не дай Бог, провинция Испании. Это страна. Со столицей в Барселоне, со своим флагом, со своим правительством — Хенералитетом и со своей валютой — песетой, которая, правда, совпадает с валютой Испанского государства. Спустя двадцать лет после смерти диктатора боль ослабла. Сегодня вы вряд ли увидите на стенах домов любимый прежде лозунг националистов: «Еn Саtаlа si us plau!» — «По-каталански, пожалуйста!» — и вряд ли услышите эту фразу, даже если захотите блеснуть своим знанием испанского. Двуязычие — факт современной Каталонии. Из шести миллионов ее жителей четыре говорят по-каталански, но едва ли половина населения считает его родным языком. Кастильский (испанский) рассматривается здесь как язык международного общения: все-таки, как-никак, второй государственный язык США, да и ведущий язык Латинской Америки.

В одном старом каталонском журнале, издававшемся в Нью-Йорке в 1874 году, был опубликован комикс следующего содержания: «Встречаются Дядя Сэм и каталонский крестьянин.

— Что за адский язык?! — восклицает Дядя Сэм, листая журнал.

— Каталанский, дружище. Разве ты не узнаешь его?

— Каталанский? Это еще что такое?

— Повежливей, браток. Это всемирный язык!

— Всемирный язык — английский, — объясняет Дядя Сэм.

— Английский? — удивляется каталонец. — А сколько журналов на этом языке издается в Каталонии?

— Естественно, ни одного.

— Ну вот видишь! А в Нью-Йорке есть по крайней мере один журнал на каталанском!»

Каталанский язык — странный, на первый взгляд, гибрид испанского и французского — имеет вполне самостоятельные лингвистические корни. Многие специалисты относят его к группе галло-романских языков, среди которых наиболее близким «родственником» является провансальский, ныне практически утративший своих носителей. На каталанском говорит сегодня восемь миллионов человек — в том числе многие жители Валенсии, Балеарских островов, крохотного государства Андорра, а также Руссильона — каталонского анклава на территории Франции.

Вблизи средневековых стен Морельи — очаровательного валенсийского городка, что в 15 километрах от административной границы с Каталонией, — можно обнаружить испано-язычные дорожные таблички, грубо выправленные ярко-красной эмалью на каталанский лад. Это не национализм, это всплеск исторической памяти. Ареал современного распространения каталанского языка — словно проступившие сквозь века контуры каталонской «империи», которая, если и существовала не только в воображении каталонских историков, то не под своим именем — а под именем Арагона.

С пришествием на испанский престол Бурбонов началась целенаправленная борьба с каталонской самостоятельностью. Во имя «общей гармонии и единства нации» было запрещено использование каталанского практически во всех сферах общественной жизни. Только кастильский! В школах, в театрах и даже в бухгалтерских книгах! Так что нелюбовь каудильо к каталонцам особой оригинальностью не отличалась. А вот последний из Бурбонов — король Хуан Карлос I — изменил семейной «традиции». И Каталония никогда этого не забудет.

На поклон к Смуглянке

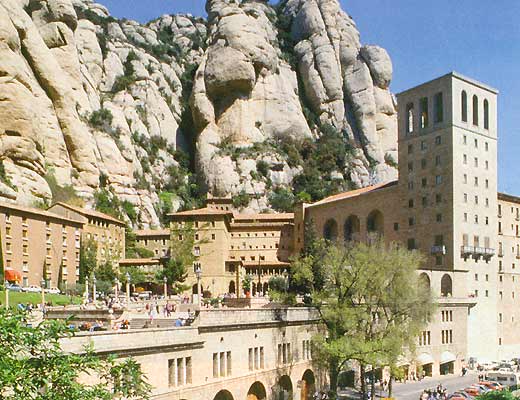

Монсеррат — одно из самых распространенных женских имен в Каталонии. И то, что оно дословно означает «распиленная гора», ничуть не смущает родителей, окрестивших так свою дочь. Дело в том, что вот уже почти тысячу лет Монсеррат — небольшой горный кряж в 30 километрах от Барселоны — является для каталонцев синонимом небесного заступничества и покровительства. Там, на высоте почти в тысячу метров, внутри монастыря, основанного в XI веке, хранится небольшая по размерам, вырезанная из дерева фигура темноликой Пресвятой Девы — Черная Мадонна.

Монсеррат — одно из самых распространенных женских имен в Каталонии. И то, что оно дословно означает «распиленная гора», ничуть не смущает родителей, окрестивших так свою дочь. Дело в том, что вот уже почти тысячу лет Монсеррат — небольшой горный кряж в 30 километрах от Барселоны — является для каталонцев синонимом небесного заступничества и покровительства. Там, на высоте почти в тысячу метров, внутри монастыря, основанного в XI веке, хранится небольшая по размерам, вырезанная из дерева фигура темноликой Пресвятой Девы — Черная Мадонна.

Чудотворная скульптура, которой, если верить преданию, касался резец самого апостола Луки, прошла через все испытания, выпавшие на долю Каталонии. В самые злые времена, в периоды гонений, когда Монсеррат подвергался опустошению, монахи-бенедиктинцы прятали Черную Мадонну в горных тайниках. Слава о Деве Марии из Монсеррата пересекла океан вместе с монахом Бернатом Бойтом, сопровождавшим Колумба. Каждый из каталонцев считает своим долгом хотя бы раз в году подняться на Монсеррат и поклониться Черной Мадонне, или, как ее называют в народе, Моренетте — то есть Смуглянке. «Тот не будет счастлив в браке, кто не приведет свою невесту в Монсеррат», — говорят в Каталонии.

Горы, подобные Монсеррату, в России называют Столбами: Красноярские Столбы, Ленские Столбы... В Монсеррате есть и своя скала-Монах, и своя Свеча, и свой Палец. Есть и скала, удивительно напоминающая лик самой Мадонны... Ежедневно десятки туристских автобусов втягиваются по узкому серпантину на «плечо» Монсеррата, к стенам монастыря Святой Марии. Никто не знает заранее, как встретит гора: сплошной ли стеной ливня или ослепительным солнцем, — погода здесь изменчива, как женский характер. На площадке перед входом в храм всегда многолюдно. Туристы, для которых Монсеррат, как правило, — лишь экскурсионный эпизод, стремятся сразу проникнуть к Мадонне, но во время мессы доступ к ней закрыт. Специальные воротца в боковой галерее отворяются строго в отведенные часы, и тот, кто дождется своей очереди, сможет предстать перед темными ликами Мадонны и Младенца, чтобы поделиться с ними отчаяньем или надеждой, обратиться с мольбой или просто взглянуть на ту, что больше восьми веков спасала и хранила Каталонию.

Выше монастыря есть только два пути. Один — узкая, «муравьиная», тропа, ведущая к старому отшельническому скиту на самую вершину Монсеррата, — туда, где высятся сплотившиеся вокруг монашеской обители каменные великаны. Другой путь ведет к кресту. Он воздвигнут в километре от монастыря, на краю скалистого уступа, за которым обрыв в несколько сот метров. Дорога к кресту хорошо заасфальтирована: говорят, ею прошло немало самоубийц. Она начинается от памятника виолончелисту Пабло Казальсу — одному из величайших сынов Каталонии, чья музыка, если бы она зазвучала в Монсеррате, могла бы соперничать с «эоловой арфой» свободного горного ветра. Дорога идет по крутому склону, то и дело ныряя под «кровлю» уцелевшего леса. На полпути ее перегораживают незапертые ворота. На чугунной ограде — латынь: «Святой архангел Михаил, защити нас в сражениях!» И над воротами сам архангел, каменный и невозмутимый, с простертой оберегающей рукой, от которой, увы, осталось только плечо...

Чем ближе к кресту, тем сильнее ветер, и тому, кто решил свести счеты с жизнью, трудно будет передумать: ветер — в спину, торопит, давит, толкает к пропасти...

Где-то на одной из боковых вершин Монсеррата есть арка естественного происхождения — громадный сквозной пролом в скале. В конце XIX века нашелся один каталонец, которому захотелось установить в этой арке колокол, но грандиозный проект не встретил поддержки. «Арка» Монсеррата осталась пустой, а тот каталонец — кстати, его звали Антонио Гауди — прославил Господа иначе.

Данте архитектуры

Лет, может, через пятьдесят, когда сломают окрестные дома, давая простор взгляду, и собор будет, наконец, таким, каким задумал его в прошлом столетии Антонио Гауди, когда все 18 башен собора Святого Семейства — и стасемидесятиметровый «Христос», и «Дева Мария», и «евангелисты», и «апостолы» — поднимутся над Барселоной, — тогда, наверное, и станет зримой тень, как бы встающая позади собора, — тень Монсеррата.

Лет, может, через пятьдесят, когда сломают окрестные дома, давая простор взгляду, и собор будет, наконец, таким, каким задумал его в прошлом столетии Антонио Гауди, когда все 18 башен собора Святого Семейства — и стасемидесятиметровый «Христос», и «Дева Мария», и «евангелисты», и «апостолы» — поднимутся над Барселоной, — тогда, наверное, и станет зримой тень, как бы встающая позади собора, — тень Монсеррата.

Собор Саграда Фамилиа вырастает из-под земли с каким-то геологическим упрямством, свойственным лишь горным породам. Он вызывающе инороден и архитектурному стилю города, и эпохе — даже нынешней. Одни его проклинали, другие превозносили — и в результате, даже недостроенный, он стал символом Барселоны и останется им надолго, если не навсегда. Правомерность этого очевидна, когда оказываешься рядом: сразу ясно, что собор — творение гения. Но столь же зримо в нем и вмешательство иных, высших сил. «Дух дышит, где хочет», — это объединяет горные пики Монсеррата с колокольнями Саграда Фамилиа.

По замыслу собор должен стать архитектурным воплощением Нового Завета. Он строится с 1883 года, но причина «долгостроя» отнюдь не в грандиозности проекта. Саграда Фамилиа возводится исключительно на частные пожертвования и на скромные доходы находящегося в нем музея. Строительство движется вперед черепашьим шагом, и уже пятое поколение барселонцев наблюдает несуетное рождение архитектурного шедевра.

Гауди руководил строительством первые 43 года — покуда был жив. Со свойственной ему скрупулезностью он вычертил и смакетировал все детали, но поднять успел только фасад Рождества...

В те годы он жил прямо в соборе, на стройплощадке, в тесной, заваленной чертежами каморке. Оплаты своей работы не требовал, все добытые средства вкладывал в строительство и черпал жизненную энергию, казалось, из самого собора, который, существовал тогда только в его воображении.

Дон Антонио жил более чем скромно: питался в основном салатом, дешевыми фруктами, смешивая их с молоком. Носил, хотя и не без щегольства, всегда один и тот же костюм, пока тот не стал настолько стар, что прохожие на улицах стали принимать Гауди за нищего и подавать ему милостыню. Тогда друзья тайно изъяли эти обноски и, сняв с них мерку, купили на базаре для Дона Антонио новый костюм.

Гауди жил анахоретом, отчетливо представляя, вероятно, какой пыткой была бы совместная жизнь с ним для любой женщины. «Чтобы избежать разочарований, не надо поддаваться иллюзиям», — оправдывался он, утверждая при этом, что каждый человек должен иметь Родину, а семья — свой дом. «Снимать дом — все равно что иммигрировать», — убеждал других Гауди, не имевший ни семьи, ни угла и всю свою жизнь строивший дома для других. Впрочем, Родина у него была — Каталония. Лишь один раз за все 74 года жизни он оставил ее (совершив в 1887 году короткую поездку в Марокко и Андалусию) и даже собственную персональную выставку в Париже, в 1910 году, не удостоил своим присутствием.

Гауди жил анахоретом, отчетливо представляя, вероятно, какой пыткой была бы совместная жизнь с ним для любой женщины. «Чтобы избежать разочарований, не надо поддаваться иллюзиям», — оправдывался он, утверждая при этом, что каждый человек должен иметь Родину, а семья — свой дом. «Снимать дом — все равно что иммигрировать», — убеждал других Гауди, не имевший ни семьи, ни угла и всю свою жизнь строивший дома для других. Впрочем, Родина у него была — Каталония. Лишь один раз за все 74 года жизни он оставил ее (совершив в 1887 году короткую поездку в Марокко и Андалусию) и даже собственную персональную выставку в Париже, в 1910 году, не удостоил своим присутствием.

Ему повезло: здесь, на земле он нашел своего ангела-хранителя. Это был Дон Эусебио Гуэль — человек с тонкой душой и тугим кошельком. Он боготворил Гауди, снабжал заказами, финансировал многие его проекты, казавшиеся окружающим безумными. Расходы на архитектурные чудачества Гауди приводили управляющего Гуэля в ужас. «Я наполняю карманы Дона Эусебио, — сокрушался он, — а Гауди их опустошает!»

У Гауди были разные глаза: один — близорукий, другой — дальнозоркий, но он не любил очки и говорил: «Греки очков не носили...»

Его архитектура была столь же далека от общепринятой, как геометрия Лобачевского от классической, Евклидовой геометрии. Казалось, Гауди объявил войну прямой линии и навсегда переселился в мир кривых поверхностей. Образцом совершенства он считал куриное яйцо, и в знак уверенности в его феноменальной природной прочности одно время носил сырые яйца, которые брал с собой для завтрака, прямо в карманах брюк. Однажды, выходя из церкви, он попал в объятия своего друга — барселонского мэра. Возможно, все бы обошлось, но кто-то в этот момент толкнул Гауди в спину. Прочность куриных яиц оказалась не столь беспредельной…

В 1924 году его, семидесятидвухлетнего старика, арестовали за то, что он не пожелал объясниться с полицией по-кастильски. Он просидел несколько суток в камере, демонстративно отвечая на все вопросы полицейских только по-каталански. Когда, в конце концов, его отпустили, он сказал друзьям: «Я бы чувствовал себя трусом, если бы в тот момент предал язык моей матери».

Через два года после этой истории его сбил трамвай. Очевидно, Гауди пребывал в привычной для него отрешенности, переходя пути. Неузнанного, в бессознательном состоянии, в ветхой, по обыкновению, одежде, его доставили в больницу Святого Креста — специальный приют для бедных. Удивительно, но именно в этой больнице он и хотел умереть.

Его похоронили там, где он жил и работал, — в крипте недостроенного собора.

Монетки на Рамбла

Чем старше колокол, тем глубже его звук. Меняется структура бронзы и, следовательно, перед тем как треснуть, колокол звучит лучше всего. Так считал Антонио Гауди и ходил слушать колокола на закате: умирающий день и старая бронза...

В готическом квартале Барселоны сумерки сгущаются рано. Здесь, как в горах: на вершинах еще сверкает солнце, а внизу, в ущельях, уже воцаряется полумрак. По дну узких улочек струится темнота, сгущаясь у стен кафедрального собора. Его зазубренный шпиль-клинок, багровый в закатных лучах, словно мачта тонущего корабля, погружается в ночь последним. Скоро зажгутся витрины магазинов, засияют фонари, и все преобразится. Но пока еще колокола звучат по-особому и город неотделим от природы, ловишь себя на мысли: рядом с горами должна быть река. И она есть — это, как в Таррагоне, конечно, Рамбла. Река — бульвар.

В готическом квартале Барселоны сумерки сгущаются рано. Здесь, как в горах: на вершинах еще сверкает солнце, а внизу, в ущельях, уже воцаряется полумрак. По дну узких улочек струится темнота, сгущаясь у стен кафедрального собора. Его зазубренный шпиль-клинок, багровый в закатных лучах, словно мачта тонущего корабля, погружается в ночь последним. Скоро зажгутся витрины магазинов, засияют фонари, и все преобразится. Но пока еще колокола звучат по-особому и город неотделим от природы, ловишь себя на мысли: рядом с горами должна быть река. И она есть — это, как в Таррагоне, конечно, Рамбла. Река — бульвар.

Каждый приезжий обязательно попадает на барселонский Рамбла, но и на местных жителей бульвар действует с особой притягательной силой: старики приходят днем — посидеть на лавочке с тенистой стороны, молодежь устремляется сюда вечером. Барселонский Рамбла — это горный поток, течение которого всегда встречное. Но в каком бы направлении он вас ни увлек, обязательно выносит к свету: либо к морю, на Плаца де Порталь де ла Пау, где возвышается памятник «каталонцу» Колумбу, либо на площадь Каталонии, где в 1936 году барселонцы дали бой фалангистам, а сегодня хозяйничает самая большая в городе стая голубей.

На закате течение Рамбла особенно сильное. Гиды советуют туристам не вешать фотоаппараты на шею, а туристкам — покрепче держать свои сумочки. Но вряд ли стоит преувеличивать опасность водоворотов: в их центре — завсегдатаи Рамбла.

На закате течение Рамбла особенно сильное. Гиды советуют туристам не вешать фотоаппараты на шею, а туристкам — покрепче держать свои сумочки. Но вряд ли стоит преувеличивать опасность водоворотов: в их центре — завсегдатаи Рамбла.

«Человек-статуя», весь словно амальгам-мированный серебром; танцовщица фламенко, яркая, праздничная, хотя и уже забывшая, наверное, что такое ангажемент; бродячий дрессировщик не от мира сего, с маленьким цирком на колесах. Они не просят подаяния (ведь они — каталонцы!), они работают, занимая то место, которое им отвел Рамбла. Одна брошенная монетка — и человек-статуя шевельнется (оказывается, он все замечает!), танцовщица одарит вас улыбкой, исполнив благодарственное па. Только дрессировщик слишком уж занят своим зверинцем: утка, собачка, нечто пушистое на поводке и кто-то скребущийся в глубине зарешеченной повозки. Когда начнется спектакль? Не знают ни зрители, ни дрессировщик-Песеты кидают и в любимый всеми фонтан «Лас Каналетас», вода которого, говорят, навсегда привораживает к Барселоне. На старых монетках, которые еще в ходу, виден строгий профиль каудильо. Он обращен на Восток — в сторону Каталонии. На новых монетках другой профиль — профиль короля. Он смотрит на Запад.

Противовирусные препараты: за и против

Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией

Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства

Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан

Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ

Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины

Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью

Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками

Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы

Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить

Как просто бросить курить

- 1836 -

- 1836 -