— Ну как? — спросил Густаво.

— Отлично, — сказал я.

— Какие новости? — поинтересовался он, как будто я работал с ним всю жизнь и прекрасно знаю, что для него новость, а что быльем поросло.

Я перебрал в памяти сегодняшний день и, вспомнив, что связи между Соготегойо и Акаюканом нет, сказал:

— Там комиссара по земле... убили.

Откуда мне было знать, что это сообщение так его хлестнет. Густаво отвел глаза, взялся двумя руками за спинку стула, который стоял перед ним, и медленно втянул носом воздух. Потом быстро справился с собой и сказал раздельно:

— Убили, значит...

И еще вопросительно посмотрел на сопровождавшего меня в тот день Артуро: может быть, я перепутал что-то? Артуро ничего не сказал, и Густаво понял: правда.

Артуро рассказал, что комиссара нашли утром в джунглях и что зарубили его с одного «мачетасо» — удара мачете. Была ли это кровная месть или пьяная драка, — Артуро не знал. К нашему приезду в Соготегойо всех старейшин индейской общины уже собрали в полицейском участке, но без руководства общины никто из индейцев разговаривать на эту тему не хотел...

Густаво заметил, что я внимательно прислушиваюсь к разговору, и пояснил:

— Теперь такие случаи редки, но несколько лет назад, когда меня только-только назначили директором Центра по оказанию помощи индейцам в Акаюкане, подобные происшествия приводили к маленьким междоусобным войнам. И тогда погибали целые семьи. Ныне многое изменилось, однако на всякий случай нужно, чтобы военные поездили там, в зоне, на машинах и попугали возможных мстителей. Это временная мера. Потом власти разберутся...

Густаво пока не интересовало, кто убил комиссара. Он заботился о том, чтобы мертвых было как можно меньше, понимая, что имеет дело с другим миром. Увидев, что смерть индейца для него настоящее несчастье, я поверил в искренность Густаво и в успех его сложного дела.

Мы еще вернемся к разговору с Густаво Карильо Лопесом, директором Центра по оказанию помощи индейцам Национального института по делам коренного населения. А сейчас я попытаюсь объяснить, почему оказался там, где убили комиссара по земле Соготегойо.

Почти десять лет я проработал в Латинской Америке и убедился: нетронутые цивилизацией индейские общины редки и недоступны. Видимо, поэтому некоторые европейские журналисты, проехавшись по Южной Америке, приходят к выводу, что «настоящие» индейцы здесь больше не обитают, остались лишь немногие, которые доживают свой век. Однако кто же составляет большинство населения в Перу, Боливии, Эквадоре, Мексике? Неужели миллионы людей, переодевшись в брюки, рубашки, цветастые платья, перестали быть индейцами? Конечно, нет. Вот и посмотрим на них в Мексике — в конкретном месте, в штате Веракрус...

Интерес к индейцам, конечно, не случаен. Обращаясь к их социальной организации, ученые ищут ответы на вопросы, связанные с историей современного общества. В Мексике первобытных общин практически нет. По всей стране разбросаны десятки тысяч других, уже хоть как-то приспособившихся к условиям современного мира, общин индейцев. Изучение их обычаев, культуры, традиционной системы хозяйства должно выявить возможные пути более полного приобщения коренного населения Мексики к жизни двадцатого века. Руководит этой работой государственная организация — Национальный институт по делам коренного населения.

Насколько серьезны проблемы, которые должен решить институт, показывают такие цифры: около сорока процентов населения страны — 23 миллиона из 60 — живет в сельской местности. Из них 10— 12 миллионов мексиканцев, обитающих в небольших поселках численностью до 500 человек, находятся в крайне тяжелом экономическом положении. В подавляющем большинстве это и есть индейские общины.

Бедность мексиканских индейцев-крестьян — это только одна сторона проблемы. Дальнейшее развитие страны прямо зависит от того, насколько быстро правительство сможет привлечь миллионы мексиканцев к активной экономической деятельности, обеспечить необходимый уровень образования индейцев, которые волей-неволей будут вовлечены в экономику, особенно в связи с бурным ростом добычи и переработки нефти и газа. В состоянии ли бедные, неграмотные крестьяне стать рабочей силой, столь необходимой для развития страны? Способно ли их слабое хозяйство удовлетворить новые колоссальные потребности в продовольствии и других продуктах?

В Мехико мне не раз приходилось слышать споры на эту тему. Позиции спорящих сторон сводятся — упрощенно — к следующему. Правые считают, что нефть сама решит все проблемы и никаких государственных планов не нужно. «Будем продавать нефть и газ американцам, в страну придет много денег, и все станут жить лучше...» — говорят они. Демократические круги Мексики резонно возражают, что сами по себе недавно открытые месторождения и распродажа богатств ничего не дадут. Они ссылаются на исторический опыт всей Латинской Америки и самой Мексики. Никогда еще природные ресурсы «просто так» не улучшали положение населения в странах региона. Ни каучук Бразилии и Перу, ни нефть Венесуэлы и Эквадора, ни олово Боливии, ни медь Чили... Весь вопрос в том, кому принадлежат национальные богатства, кто ими распоряжается. И здесь у мексиканцев есть определенный опыт. Национализированная при прогрессивном президенте Карденасе нефтеперерабатывающая промышленность стала для страны бастионом борьбы за национальную независимость.

Итак, нефть и индейцы... Для того чтобы подробнее узнать, как сплетаются эти две острейшие для страны проблемы, я решил поехать в Минатитлан, город нефтяного бума в штате Веракрус, и побывать в общинах индейцев, расположенных в этом районе...

От Мехико до Минатитлана меньше часа лета. Промышленный современный мир, вторгшийся в эти еще недавно тихие места, предстал сверху в виде серебристых пеналов нефтеперегонных заводов и плоских, как школьные чернильницы ушедших времен, цилиндров емкостей нефтехранилищ. Мелькнула широкая полоса реки, порт с танкерами у причалов, и самолет сел.

Аэропорт оказался маленьким, совсем неподходящим для города нефтяной лихорадки. Прибывших и желающих улететь было так много, что только чудом администрации аэровокзала удавалось удерживать это огромное количество людей в пределах небольшого одноэтажного здания. Вокруг говорили по-испански, по-английски, по-немецки... Смеялись, громко разговаривали, хлопали друг друга по плечам, суетливо предъявляли документы. Я вспомнил про рекомендательное письмо, которым меня снабдили в Национальном институте, вынул его и прижал к груди. По нему меня и узнали. Минут через десять я с моими новыми знакомыми уже ехал в небольшом грузовичке.

При въезде в Минатитлан — скопление красных, зеленых, коричневых «жучков»-«фольксвагенов», огромных грузовых «фордов», комфортабельных «шевроле» и «крайслеров». По узким улочкам города мы не ехали, а протискивались. Скорость позволяла рассмотреть все в подробностях: одноэтажные розовые и светло-зеленые домики, бодеги — лавчонки на углах перекрестков, магазинчики с нелепыми усатыми манекенами: усы — по мексиканским представлениям о красоте — для мужчины первое дело. Проползаем вдоль базара, расположившегося на тротуаре. Покупатели, тесня друг друга, нагибаются над товаром, рассматривают уложенные на полиэтиленовые подстилки давно вышедшие из моды нейлоновые рубашки, щупают зелень, примеряют соломенные шляпы, кожаные пояса...

Я осторожно намекаю Артуро, что было бы неплохо, пока есть время, найти место в гостинице для ночлега. Он саркастически улыбается в ответ:

— Это невозможно. Мест в гостиницах нет и не предвидится. Вы будете жить в Центре, там есть койки для посетителей...

Небольшие города в зоне нефтяного бума переполнены. Со всей Мексики, и не только Мексики, сюда съехались техники, рабочие, дельцы, представители самых разных фирм, поставляющих оборудование, машины... В праздничные и выходные дни в битком набитые городки съезжаются еще и рабочие с нефтяных разработок. Цены — обычный регулятор потребления — подскочили до небес, но и это не срабатывает. Нефтяная лихорадка трясет почти как золотая. Сюда едут и едут в поисках работы. Конечно, место получает далеко не каждый. Артуро показывает на группу мужчин, сидящих на деревянных ящиках на краю тротуара.

— Эти наверняка ждут какую-нибудь машину с грузом. Проводят целый день возле склада. И так будут подрабатывать, пока не найдут что-нибудь постоянное. Если найдут...

Я смотрю на мужчин. Им лет по сорок, головы прикрыты пыльными шляпами, штаны рваные, из четверых трое босые...

Наконец мы выбираемся из Минатитлана, и наш грузовичок припускает по асфальтированному шоссе. Через двадцать минут сворачиваем с дороги к обнесенным забором одноэтажным строениям. Это и есть Центр.

Я бросаю сумку в одной из комнат корпуса для приезжих и отправляюсь знакомиться с начальством. У конторы администрации толпятся люди. Нас пропускают в кабинет директора. Короткое знакомство, мы пожимаем друг другу руки, и меня усаживают на один из стульев, расставленных вдоль стены. Таким образом, я попадаю в ряд посетителей, ожидающих очереди. Густаво беседует с одним из индейцев. Говорят они громко, не стесняясь присутствия посторонних. За час сидения на стуле я познакомился с самыми разнообразными проблемами общин. Посетители говорили об электролинии к поселку, о подрядах на строительство, о земельных наделах, о машинах для перевозки продуктов... Слушая разговоры, я входил в курс ежедневных забот Центра.

— Ну вот и все, — улыбаясь, сказал Густаво, когда за дверями скрылся последний посетитель. — Извини, что заставил ждать, но здесь такой порядок. Несколько лет назад я столкнулся с недоверием индейцев к Центру вообще и к персоне нового директора в частности, — он шутливым жестом показал большим пальцем на себя. — Тогда я решил не закрывать двери кабинета во время приема посетителей, позволил входить сюда всем и слушать, о чем идет речь. Это в общем-то неудобно, но зато все знают, что никаких тайных сделок я не заключаю, занят делом, кофе не распиваю. Заодно уясняют, чем мы можем помочь...

Забот у Центра много. Под его патронажем находится 107 общин индейцев науа, говорящих на языке науатль, и пополока, с общим населением около 35 тысяч человек. Науа, как полагают, потомки воинственных ацтеков. Пополока ведут род от древних ольмеков. В этой зоне они до сих пор живут общинами по 150—200 семей, почти не смешиваясь друг с другом.

Два года потребовались Густаво и его помощникам, чтобы завоевать доверие индейцев, показать им, что Центр действительно хочет содействовать им. Тогда, наверное, и родилась традиция «открытых дверей». Сейчас Густаво было чем гордиться. Он с удовольствием показывал на разложенной на столе карте селения, где были построены школы, организованы медпункты, магазины, кооперативы, проведено электричество, проложены дороги, построены спортплощадки...

— В ведении Центра 107 общин. А сколько поселков не охвачено вашей деятельностью? — решился я на вопрос.

— Сто десять, — был ответ.

— Как так? Еще столько же?! — Я не мог скрыть удивления.

— Видишь ли, это больная для нас проблема. Центр помогает лишь тем индейцам, которые говорят на науатль или пополока. Таков наш статус. Если же индейцы говорят на испанском, как в тех 110 общинах, то их считают уже вполне «цивилизованными» и полагают, что помощь им не нужна. Это, конечно, не так, но изменить сложившийся порядок трудно. Да и средств не хватает на все...

— А приходилось ли вам, как работникам Центра, выступать в качестве защитников индейцев? — спросил я, по опыту зная, что ни одно мероприятие на благо индейцев в Латинской Америке не обходится без столкновения с многочисленными авантюристами, мошенниками, беззастенчивыми коммерсантами, да и просто бандитами, для которых индейская община все равно что торговый парусник для пиратов.

Густаво, однако, не понял вопроса. И тогда я рассказал ему о том, как латифундисты в Южной Америке сгоняют индейцев с обработанных земель в сельве, как отнимают урожай, силой заставляют работать на себя, как обсчитывают их перекупщики...

— У нас в зоне такого быть не может, — сказал Густаво. — Наделы земли быстро оформляются юридически, индейцы сами избирают руководство общиной, у них есть даже собственная полиция. Что касается перекупщиков и мошенников, которые спаивают крестьян и скупают за бесценок урожай, то такое бывает. Но и здесь Центр не остается безучастным. С перекупщиками боремся...

Вам, наверное, будет интересно познакомиться с самой далекой от цивилизации общиной, — сказал Густаво. — Вот здесь, — он показал на карте, — пожалуй, наиболее труднодоступная. Дороги туда нет. На машине доедете до перевала, а там верхом на лошади часа четыре по тропе...

— А чем отличается эта община от, скажем, этой? — Я наугад показал на значок населенного пункта почти рядом с прочерченным красным карандашом шоссе.

— Ничем, — сказал Густаво.

Ответ был неожиданным.

— Вы хотите сказать, что близость дороги не влияет?

— В данном случае нет. Это только на карте близко. Но от шоссе до поселка общины километров шесть по грунтовке, и проехать сейчас на машине еще можно. Но через несколько дней пойдут дожди, тогда туда тоже только верхом можно будет добраться. Так что положение тех и других жителей одинаково.

«Нет, не поеду я на лошади, — подумал я. — Во-первых, наездник я никудышный, а во-вторых, так интереснее. Ведь шоссе всего в шести километрах!..»

Утром мы отправились в Соготегойо. По асфальту машина шла быстро, обгоняя грузовики, колесные тракторы с прицепами, крестьянские повозки, запряженные лошадьми и мулами... Местность равнинная, вдоль дороги невысокий кустарник, за ним деревья повыше. Мачты высоковольтной линии... От дороги в редкий лес уходят тропинки. Мужчин почти не видно. Попадаются лишь женщины. Они идут босиком, в руках — мачете, на голове — поклажа. Несут тюки, корзины, даже ведра с водой. Артуро поясняет: здесь так принято. Мужчины носят груз только на плече. Если у индейца поклажа на голове или на спине, если даже он тащит что-то в руках, будут смеяться: «баба».

Теперь нас в машине пятеро: Артуро, я, шофер — парень лет двадцати, два инструктора из местных индейцев. Им обоим лет по двадцать пять — в Центре, кстати, работают в основном молодые мексиканцы. Один знает пополока, другой объясняется на науатль. Густаво послал их в поездку на тот случай, если придется разговаривать с кем-нибудь из индейцев, не знающих испанского. По ходу дела, правда, выясняется, что говорящий на пополока с жителями Соготегойо если и сможет объясниться, то с трудом. Диалект не тот...

Оба инструктора, перебивая друг друга, комментируют для меня то, что мы встречаем в пути. Нагоняем двух индеанок — старую и молодую. Каждая несет на голове ведро. Старая в длинной юбке, выше пояса все открыто ветру и солнцу. Молодая в короткой юбке и цветастой кофточке. Ребята тут же объясняют: в общинах все время спорят на моральные темы. Матери и бабушки стыдят дочек, что те носят короткие юбки, а молодежь корит старших за открытый бюст. У каждого поколения свои нравы...

Проезжаем дорожный указатель «Чакалапа в 20 километрах» и останавливаемся. Слева от дороги работают бульдозеры, лежат большие трубы, экскаваторы выбирают траншею.

— Газопровод тянут, — поясняет Артуро, хотя это ясно и так.

Я выхожу из машины. Разрытая красная земля среди зеленых зарослей, ярко-желтые мощные машины, несколько рабочих-индейцев в касках под большим зонтиком от солнца... Один обедает, разложив снедь на трубе. С другой стороны трубы две девочки — дочки — ждут, когда отец закончит трапезу...

Мы отправляемся дальше. Теперь мои попутчики говорят о нефти. Все больше индейцев из общин бросают землю, уходят на заработки, нанимаются на строительство. Земля устала. Нужны удобрения, знания, как их использовать. Чтобы прожить с семьей, требуется все больше денег. На строительстве платят много, но цены на продукты растут. Цены на землю тоже растут. Теперь один гектар стоит тысяч пятнадцать песо. Но крестьяне этого не понимают или не хотят понять. Землю продают и уходят. Им не до финансовых расчетов. Голодно.

Я спрашиваю у нашего шофера, почему он не ушел на строительство. Ответ неожиданный: «Денег на взятку нет». Оказывается, чтобы получить хорошую работу, нужно дать «на лапу» подрядчику тысяч восемьдесят...

Теперь наш разговор по малейшему поводу возвращается к нефти. Поводы, правда, не заставляют себя ждать. Нефть где-то рядом и, наверное, под нами. Она напоминает о себе то рабочим в каске, то дорожным указателем: «Поворот на вышку №...», то сорокатонным самосвалом с маркой национальной нефтяной компании ПЕМЕКС на двери кабины.

Многое из того, о чем говорят мои спутники, я уже слышал в Мехико. Нефти найдено много. Наверное, запасы ее не меньше, чем в Саудовской Аравии, а может быть, и больше. Нефть высокого качества, и ее можно было бы с выгодой продавать. Мировые цены на нее постоянно растут. Здесь это всех радует. Наконец-то можно будет заняться развитием страны, поднять уровень жизни, решить проблему образования (этот вопрос моих спутников волнует особенно, поскольку ликвидация неграмотности индейцев-крестьян — их непосредственное занятие), построить нефтеперегонные заводы — не продавать же нефть в сыром виде, — обзавестись и своей большой химией, производить различные пластики, пластмассы...

Добрым словом поминают Карденаса, с негодованием отзываются о кампании, начатой правыми в прессе. Правые критикуют ПЕМЕКС, говорят, что он не справится со своими задачами, критикуют администрацию за неповоротливость, за большие накладные расходы государственных предприятий и в то же время пытаются принять участие в государственных компаниях, скупить акции, перекупить предприятия...

Для моих спутников, судя по разговору, такой поворот — новость. Для меня — обычный, давно известный трюк. Точно так ведутся кампании против государственных предприятий в любой латиноамериканской стране. ПЕМЕКС, правда, так просто не свалить. Трудно найти мексиканца, который не гордился бы этой компанией, давно ставшей символом экономической независимости и национального достоинства.

До поездки в Минатитлан я разговаривал с директором одного из крупнейших нефтеперегонных заводов в мексиканской столице.

— Волна критики в адрес ПЕМЕКСа и других государственных предприятий, — говорил он, — поднялась с новой силой в связи с открытием новых месторождений нефти, которые сулят Мексике небывалые доходы. Один из обычных ходов правых— это сравнение наших предприятий с американскими. Говорят, мол, у нас слишком много рабочих и техников на предприятиях. Мол, в США при таком же объеме производства рабочих на предприятиях занято гораздо меньше. Но разве мы можем сравнивать условия США и Мексики? Разве мы можем позволить себе вводить полностью автоматизированное производство и увольнять рабочих? Нет. Мы государственное предприятие, мы даем максимальную занятость, обучаем рабочих, готовим кадры для промышленности. Многие рабочие, прошедшие школу ПЕМЕКСа, работают сегодня на других предприятиях...

— А что вы думаете, — вдруг спросил Артуро, — могут американцы послать сюда войска и захватить месторождения?

— Думаю, им это непросто сделать. — Я постарался ответить осторожно, поскольку догадывался, почему возник такой вопрос

По правде говоря я был удивлен, прочитав в мексиканских газетах тревожные сообщения о том, что некоторые американские сенаторы и политические деятели высказывались за применение силы в отношении Мексики. В то время обсуждался вопрос о ценах на мексиканские нефть и газ. Создавалось впечатление, что американцы были удивлены желанием мексиканцев распорядиться своими природными ресурсами по собственному усмотрению и продавать газ и нефть тому торговому партнеру, который будет лучше платить. И стремление Мексики расширить географию сбыта нефти воспринималось почти как угроза безопасности США. Обычные в таких случаях призывы американских «ястребов» решить проблему, объявив своего южного соседа «сферой национальных интересов» Соединенных Штатов, никого за пределами Мексики не напугали.

Только в Мехико, позднее, поговорив с моими мексиканскими друзьями, я понял, что здесь угрозы США послать войска звучали совсем не иносказательно. Мексиканцы не забыли, что Соединенные Штаты присвоили почти тридцать процентов территории Мексики. У рядового мексиканца, как мне показалось, нет ощущения, что времена-де переменились, что теперь США не могут сделать то же самое, что сделали немногим более ста лет назад.

«А для чего им «корпус быстрого реагирования»?», «Если они собираются «усмирять» арабов, то кто им помешает сделать то же самое с Мексикой? Мы же рядом!» Такие вопросы и рассуждения мне приходилось слышать часто. Впрочем, в те дни я еще был далек от мысли, что угрозы «ястребов» имели под собой реальную почву. Ясно было одно: они сыграли важную роль в кампании шантажа в период переговоров о поставках мексиканских нефти и газа в США. Однако с течением времени позиция Вашингтона стала вырисовываться все более определенно. Вот какое заявление сделал совсем недавно, в марте этого года, американский банкир Роджер Андерсон, «Военная мощь Соединенных Штатов, — провозгласил банкир-«радетель», — гарантия защиты национального суверенитета и энергоресурсов Мексики». Надо ли говорить о том, какая волна возмущения этой претензией на «защиту» прокатилась по Мексике, да и надо ли вообще комментировать это совершенно недвусмысленное заявление?..

— Держись! — весело крикнул Артуро, и машина, не снижая скорости, резко свернула с асфальта на грунтовую дорогу. Мексиканцы любят ездить лихо Но вскоре дорога начала диктовать свои условия езды. Пришлось ковылять на ухабах, ползти по рахитичным мостикам через реки, осторожно нащупывать броды... Спуски сменялись подъемами. Подъемы, однако были длиннее и круче, так что мы постепенно набирали высоту. Справа и слева травы закрывали обзор. Протяжно сигналя, нас обогнал грузовик с высокими бортами. Кузов полон людей. Мои спутники заволновались: «Перекупщики едут. Пора урожая Они сейчас скупят кофе и бобы. Наверняка обманут индейцев, опоят...» Проехали большой загон. Человек десять обмывали лошадей раствором от клещей. Деревушка из нескольких домов на единственной улице... В канаве четверо мужчин повалили здоровенную свинью. Один разжал ей пасть ножом и внимательно разглядывал нет ли паразитов. Это уже работали скупщики.

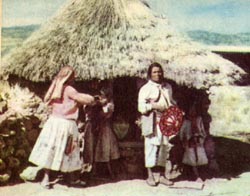

Проехали еще минут двадцать среди высоких кустов и деревьев и наконец добрались до места назначения. Это и есть Лома де Соготегойо. Среди деревьев, напоминающих акации, в один нестройный ряд — домишки индейцев. Крыши из пахи — мелко нарезанных и переплетенных листьев пальмы — пожалуй, самая монументальная детали дома. Стены же, сделанные из тонких кривых кольев, просматриваются насквозь. Некоторые дома огорожены редкой изгородью из таких же кольев, только покороче. Жители не спешат к машине. Даже босоногие мальчишки держатся на расстоянии. Лица у всех серьезные и мрачноватые Артуро, озабоченный холодным приемом, просит остановить машину, выходит один и скрывается за поворотом дороги. Через некоторое время возвращается в сопровождении девушки-индеянки, одетой по-городскому. Брюки, цветастая блузка, косынка прикрывает волосы. Она садится в машину, и мы едем дальше, в глубь деревни. От Мерседес я узнаю причину настороженности жителей: «Убит комиссар по земле». Жители перепуганы, объясняет она, и едва ли кто-нибудь будет говорить с нами. Однако вид у нас миролюбивый доброжелательный, и, когда мы вышли из машины у одного из домов в сопровождении нашей спутницы, отношение переменилось. Несколько мальчишек лет десяти двенадцати первыми приблизились к нам. Один — самый смелый — потрогал мой фотоаппарат и с удовольствием сообщил свое имя. Аугустиньо Гутьеррес Эрнандес. По-испански он изъяснялся довольно свободно, и мы разговорились. Постепенно в беседу втянулись его товарищи и подружки.

Выяснилось, что в общине есть начальная школа, и Аугустиньо уже закончил четыре класса, а теперь помогает родителям на земельном участке.

Постепенно подходят взрослые жители деревни. Убедившись, что ледок недоверия растаял, я прошу молодого индейца в вязаной шапочке показать свой дом. Он неожиданно легко и даже с удовольствием соглашается. У дверей хижины нас встречает мать индейца. Женщина лет пятидесяти, вид у нее больной и усталый. Я здороваюсь по-испански, она тоже отвечает на испанском, но — сразу видно — владеет им далеко не свободно.

Центральное место в большой и единственной комнате дома занимают два важнейших предмета: очаг и кровать. Кровать собрана из кольев и досок, связанных веревками. Очаг — попросту костер на земляном полу, рядом с ним каменный трехногий столик Хозяйка говорит, что такой стол стоит пятьсот песо. Это дорого, но зато он служит не одному поколению. На нем перетирают кукурузные зерна, раскатывают тесто — словом, стол незаменимейший предмет в хозяйстве. На очаге покоится большой круглый чугунный лист, на нем жарится огромная лепешка — для всей семьи. В хижине нет ни окон, ни дверей, дым выносит сквозь стены. По дому свободно ходят свиньи, индюки, куры, собаки... Я разговариваю с хозяйкой и думаю о том, что уровень цивилизации определяется различными критериями, а вот чем измерить заброшенность и отсталость?

На мои вопросы хозяйка отвечает с охотой, но коротко и односложно. Ее муж и старший сын работают на мильпе — небольшом участке земли. Заработка едва хватает, чтобы прокормить семью. Могли бы обрабатывать и более крупный участок, но нет техники, а если будет, то как ею пользоваться, никто пока не знает. Хозяйка ни разу в жизни не видела телевизора, электролампочку видела в соседней деревне, когда туда провели электричество, специально ходила смотреть. Кино тоже смотреть не приходилось, читать не умеет, но младшие ее сыновья уже учатся в школе...

К школе мы и направляемся, покинув хижину. Как выяснилось, сегодня занятий нет. Ветром сорвало крышу, и теперь все ждут, когда староста созовет жителей, чтобы ее поднять... Крыша из пахи одним краем лежит на земле, но другой край зацепился за стену из тонких кольев, так что кровля напоминает шапку сдвинутую набекрень. В этом здании, похожем на сарай, дети получают начальное образование. Здесь всего четыре класса. Дальше учатся только самые способные. Один из пятидесяти закончит шесть классов в другой школе-интернате и вернется учителем в эту или похожую деревню, так что цепочка образования обретет новое звено. От школы Мерседес ведет нас к медпункту. Она здесь медсестра. — Что вы умеете лечить? — спрашиваю я девушку, когда мы заходим в ее «кабинет» — крохотное фанерное сооружение, напоминающее продовольственный ларек.

— Лечу расстройства желудка, даю таблетки от головной боли, могу делать инъекции пенициллина. Ампулы у нас есть, — говорит она и с гордостью показывает набор лекарств.— Но главное, конечно, не это. Я должна приучить всех индейцев общины кипятить питьевую воду, хочу, чтобы цементировались полы в хижинах. Тогда заражений от домашних животных будет меньше, да и сам скот не станет заходить в дома. Но мне трудно. Жители не говорят на пополока, а я не говорю на науатль, и мне не очень-то верят. Или вовсе не понимают. Не хотят понимать...

— А если случатся серьезные заболевания?

— Раз в две недели нас посещает доктор из Центра. Кроме того, как и повсюду, индейский знахарь тоже есть...

По дороге в Центр я вспоминал детали увиденного, и упомянутый в разговоре знахарь навел меня на размышления о поверьях индейцев, о мире подземных духов, об исчезающих в джунглях людях, о дьяволе на Горе Белой Обезьяны, куда ходят за подмогой будущие лекари... Но при всем том же функционируют школы, и в Соготегойо сто учеников прилежно изучают письмо, грамоту, арифметику... Конечно, до двадцатого века еще далеко, новое только показывает первые ростки, однако это уже не просто индейцы из джунглей, это крестьяне, граждане Мексики, готовые влиться в общий поток истории своей страны, если им помогут...

Этими мыслями я поделился с Густаво.

— Вернемся к нашему разговору завтра, — сказал он. — Может быть, посещение второй общины изменит твое мнение...

Густаво сдержал свое слово. На следующий день мы побывали в еще одном индейском поселке. Он походил на крупную современную деревню, и жизнь там шла уже в ритме наших дней.

Большая школа выходила фасадом на центральную площадь поселка, во внутреннем ее дворе индейские мальчишки и девчонки азартно играли в волейбол, защищая честь своей школы-интерната. Работали магазинчики, мелкие лавчонки. Я подошел к одной из лавок, около которой неподвижно застыла пожилая индеанка в длинной юбке, на шее у нее висела золотая цепь. Вскоре появился хозяин магазинчика, и мы говорили уже втроем.

Лавку они открыли месяца четыре назад. Пока доходы небольшие, но через некоторое время торговое дело станет — они в этом уверены — хорошим подспорьем в хозяйстве. Сыновья уже помогают. Вместе обрабатывают мильпу, выращивают кукурузу, бобы...

— За два мешка маиса дают 250 песо, а в городе и 300 нетрудно получить, — рассказывает Баутиста Рамирес. По его мнению, можно зарабатывать и больше: Центр и кредитом обеспечит, и продукцию поможет вывезти. Рассчитываясь за перевозки, индейцы оплачивают только стоимость бензина. — Правда, силы уже не те, к тому же один из сыновей подался на нефтеразработки. Там у него заработки до ста пятидесяти песо в день. Огромные деньги! — вздыхает дон Баутиста.

Для него это и правда большие деньги: Рамирес помнит еще те времена, когда отсюда под охраной вывозили кукурузу караванами по сорок мулов, и платили за стокилограммовый мешок всего двадцать песо... В общем, дон Баутиста одобряет решение старшего сына.

— Раз его там приняли и так хорошо платят, значит, я его правильно воспитал и вырастил настоящим человеком, — сказал он на прощание.

В тот вечер я возвращался в Акаюкан вместе с Густаво. Он вел машину и подробно расспрашивал о том, что я успел увидеть за последние дни. Я рассказывал о посещении индейских общин, о школах-интернатах для детей индейцев, о том, с какой гордостью показывали мне мальчишки единственный в округе учебный трактор...

— А тебя не смущает, что мы готовим наших подопечных единственно для того, чтобы их эксплуатировали на капиталистических предприятиях? — вдруг говорит Густаво. — Ведь нас обвиняют в том, что мы предаем наших индейцев, отдаем их на растерзание капитализму. Ты думаешь, нам безразлично, что думают о нашей работе люди?

Теперь я понимаю, почему он взял в машину меня одного.

— Я думаю, Густаво, что в существующих ныне условиях вы делаете благородное дело. Несете знания, учите индейцев жить — и выживать! — в современном мире. Ты ведь знаешь, что случится, если твои подопечные останутся без помощи института?! — говорю я.

Густаво едва заметно улыбается. Видимо, для него важна любая поддержка, и моя — случайно попавшего в Веракрус чужеземца — тоже. Мы выезжаем на грунтовую дорогу, впереди указатель: «К строительству трубопровода». Через несколько минут перед нами открывается картина стройки. Мощные машины тянут связки труб, работают краны, разворачиваются сорокатонные самосвалы, неподалеку монтируют насосную станцию...

— Пойдем туда, посмотрим, нет ли среди рабочих ТВОИХ, — предлагаю я Густаво.

— Их там нет. МОИ трудятся на самых тяжелых земляных работах. Лопата пока их предел...

Противовирусные препараты: за и против

Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией

Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства

Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан

Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ

Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины

Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью

Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками

Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы

Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить

Как просто бросить курить

- 2533 -

- 2533 -