Золотое сияние разгоралось в каменных ладонях ущелья. Вспыхнули влажные от росы камни на выбитых овечьими копытцами склонах. Нестерпимо для глаз засверкала под далекими туманами змейка бурного Ягноба. Перекрывая мычаньем и блеяньем приглушенный расстоянием рокот реки, двинулось на верхние пастбища стадо. От родника, к которому я спустился умыться, хорошо был виден весь кишлак.

Сложенные из дикого серого камня жилища на черном фоне укрытых тенью скал. Маленькие издали фигурки горцев то возникают на несколько мгновений, то сливаются с постройками. Не бьют барабаны, как когда-то при восходе солнца, и никто не пускается в пляс. Идет тихая, размеренная, обыденная жизнь. Женщины в пестрых, выцветших халатах привычно несут на голове тазы с лепешками сушеного навоза, чтобы растопить очаг. Мужчины в старых потертых халатах-чапанах перетаскивают на спинах огромные копны сена, складывают его в скирды на крышах амбаров. Дети идут от источника с ведрами, тащат упрямых ишаков попастись.

Спустившись еще — навстречу стаду и обойдя пустой кишлак снизу, я увидел женщин и детей, которые черными клепаными полосками железа, загнутыми наподобие серпов, или просто голыми руками ломали почти под корень стебли коротких колосков и собирали их в хилые снопики. Все это могло показаться почти игрой, если не знать, что от этого урожая зависит здесь сама жизнь. Зерно низкорослой горной пшеницы перемелют потом на водяной мельнице километрах в четырех ниже по течению Ягноба.

До ближайшего населенного пункта, имеющего связь с внешним миром — села Айни, — суточный переход по трудной горной тропе. Здесь нет электричества, и керосин для ламп везут снизу в канистрах на ишаках. Здесь нет школы и нет врача, медсестры, да что там — даже знахаря нет, отсутствуют какие-либо средства связи, и случись аппендицит, исход будет зависеть от воли Аллаха. В кишлак нельзя послать письмо или отправить телеграмму потому, что здесь нет почты, и потому, что он официально не существует на административной карте Таджикской ССР, даже на самой крупномасштабной. И река Ягноб на всем своем протяжении сиротливо течет по безжизненной бумажной пустыне.

Что я знал прежде об Ягнобе, клочке земли, который затерялся там, где горы Гиссара смыкаются с Зеравшанским хребтом? Сведения об этом как бы заповеднике, где жили потомки древних согдийцев, крайне скупы и отрывочны. Попасть сюда можно лишь горными тропами четыре-пять месяцев в году, в летнее время. Из-за сурового высокогорного климата жизнь на каменистых склонах гор была по существу борьбой за существование. Скудный урожай давали ячмень и мулк — бобовое растение; пшеница вызревала с трудом и не каждый год. Никаких фруктов и овощей. Почти все для жизни давал скот — молоко, мясо, шерсть, кожу. Каждая семья делала шерстяные полосатые паласы — тилем, которые ткали прямо на полу, шерстяной войлок — намат, домотканые скатерти и мешки, теплые, водонепроницаемые мужские халаты — чакман, чулки-джурабы, кожаные сумки. Женщины лепили без гончарного круга неправильной формы сосуды из глины с налепами в виде извилистых линий. Жилища были очень примитивными: сложены из неотесанных камней, скрепленных смесью раствора глины с навозом. Плоские крыши, земляные полы; топили по-черному. Так жили последние века наследники одной из величайших античных цивилизаций Средней Азии.

«Согд (Согдиана), историческая область в Средней Азии в бассейнах рек Зеравшан и Кашкадарья, один из древних центров цивилизации. В середине I тысячелетия до нашей эры — территория одноименного государства. Главный город — Мараканда (нынешний Самарканд). Согдийцы (согды) — древняя восточноиранская народность. Один из предков современных таджиков и узбеков» — так в «Советском Энциклопедическом Словаре» сказано об этой территории и населявшем ее народе. Расположенный на тянувшемся от Китая до Египта Великом шелковом пути, Согд был связан со всеми цивилизациями раннего средневековья.

«...Это прелестнейшая страна на Божьей земле, богатая деревьями, изобилующая реками, оглашаемая пением птиц... Весь Согд, словно плащ из зеленой парчи с вышитыми голубыми лентами проточной воды и украшенный белыми замками и домами»— так описывает Согдиану средневековый арабский географ Аль-Макдиси.

Манил меня этот загадочный край древних ремесел и живой архаики... А когда наконец я собрался искать пути в затерянный мир Ягноба, вдруг читаю в статье нашего нестандартно мыслящего историка и географа Льва Гумилева, опубликованной в газете «Советская культура» 15 сентября 1988 года: «Страшную вещь сотворили с потомками древних согдийцев, жившими в отрогах Гиссара... их волевым решением переселили на равнину сеять хлопчатник. Народ вымер».

Привыкший все же больше полагаться на собственные впечатления и ощущения, я добрался в полулегендарный Ягноб, где узнал, что народ этот в самом деле произволом здешних властей в 1970 году был варварски вычеркнут из числа существующих. Все его кишлаки, стоящие по течению Ягноба — притока Зеравшана, исчезли из реального мира и с географических карт, а жители, как ни фантастично и дико это звучит в наши дни, по сути, угнаны в рабство на хлопковые плантации Голодной степи. Лишенные родины, обездоленные, обреченные на вымирание.

И все же хоронить потомков великого народа, оказалось, к счастью, еще рано. Несколько семей сумели скрытно пробраться из низины в свое заоблачное жилище, и жизнь тонюсеньким ростком вновь проклюнулась в Ягнобе. Задымили очаги в пяти домах кишлака Пскон...

Мне трудно осознать, что этот кишлак с сизыми дымами над очагами, вся эта древняя долина — де-юре просто не существует, а эти фигурки, снующие деловито между домами, — вовсе не гордые наследники древних согдийцев, а некие фантомы Гиссарских гор. Некие призраки прошлого. Да и говорят они на уникальном ягнобском языке, одном из диалектов согдийского, в котором таджики мало что понимают.

А впрочем, чему удивляться — мало, что ли, видел я во время странствий по землям куда менее далеким — по Архангелыцине, Вологодчине, по Центральной России — деревни-призраки с двумя-тремя стариками или юродивыми в них, тоже списанные со счетов жизни и с областных карт! «Неперспективные» деревеньки-неудачницы, откуда выселили народ, а из иных люди и сами сбежали от непосильного колхозного житья.

Но там, в русской деревне, все это выглядит как-то по-другому, воспринимается иначе. Обреченность жизни, тоскливая ненужность ее хоть и замаскирована отчасти громыхающими куда-то по бездорожью машинами, суетно-бесплодным лязгом тракторов, пьяным матом трактористов, а все же видима, ясна взгляду. Здесь же, в горах, хотя большинство домов в кишлаке уже поддались времени и просели, выжимая из стен камни, обнажая глиняный раствор, крыши, и зияют бреши в стенах, нет здесь привычного ощущения безнадежности и запустения. Может быть, потому, что у нас, на равнине, деревня, да даже изба одна — подойди к ней — закрывает собой горизонт, и каждый дом — уже микрокосм. Вот стоит он, загородив собой все пространство, и не видно ни луга за ним, ни дальнего синего леса, где с детства собирал рыжики, ни речки под кустами краснотала, а исчезни он с лика земли, уйди в небытие, так враз изменится вся картина, мир весь станет иным, не тем, что прежде, и озябнет, осиротеет душа.

А тут карабкаются жилище на жилище — серый камень на сером камне, то ли выросшие из скалы, то ли вросшие в нее. И серая каменная осыпь вокруг. А весь кишлак — крохотная точка, булавочная головка среди горных громад, что белеют ледниками недоступных вершин...

Взрослые жители отнеслись к присутствию русского человека с фотокамерой на груди с внешним безразличием, но с определенной внутренней напряженностью. Дети — с испугом и плачем убегают и прячутся при моем появлении, но я все время издали чувствую на себе их изучающий взгляд. Еще бы, ведь это первое «иноземное» лицо, которое они видят в своей жизни.

Я вышел из дому ранним утром, чтобы не пропустить восхода солнца, и знаю, что меня давно ждут к завтраку: кое-где над крышами вьется редкий сизый дымок, а значит, пекутся вкусные лепешки и пресные бездрожжевые блины-чаппоти, в открытых очагах закипает в почерневших от сажи кувшинах вода для чая, на расстеленную на полу тряпицу поставлены тарелки с домашним маслом и каймаком — так здесь называют жирные сливки, кишмишем и карамельками, привезенными с «большой земли».

Уставший, с пересохшим горлом — дает о себе знать высота — подхожу, наконец, к дому Хидоятулло, давшему мне приют. Разуваюсь, скидываю свои фотодоспехи и, поджав по-турецки ноги, сажусь за стол. Он накрыт в айване — передней части дома, которая на равнине представляет собой открытую веранду, а здесь, в горах, отгорожена от холодного ветра протертой во многих местах матерчатой занавеской.

Потрескавшиеся, натруженные руки хозяина ломают на несколько кусков огромную лепешку, один из них он кладет передо мной. Затем, допив из пиалы зеленый чай, выплескивает остатки через плечо, наливает новую порцию — по традиции дочти на донышке — и с улыбкой протягивает гостю. Этот ритуал мне уже хорошо знаком, поэтому без малейших сомнений и колебаний пригубливаю чай, макаю хлеб в сливки и в этот момент ощущаю, что в самом деле проголодался. С детства привыкший запивать еду, едва не нарушаю своей беспечностью чайную церемонию: лишь уловив выжидающий взгляд соседа, соображаю, что пиал на восемь человек всего две, поэтому торопливо, а оттого неловко опорожнив свою — так что на стенках остались все чаинки, передаю пиалу дальше. Не задерживаясь ни минуты, она ходит по кругу во время трапезы. Разговор весьма затруднен, поскольку нам нужен двойной перевод: с ягнобского на таджикский, а с того уже на русский. По-таджикски лучше понимают те, кто больше общался с местным населением на хлопковых плантациях. Дети не говорят и не понимают вовсе.

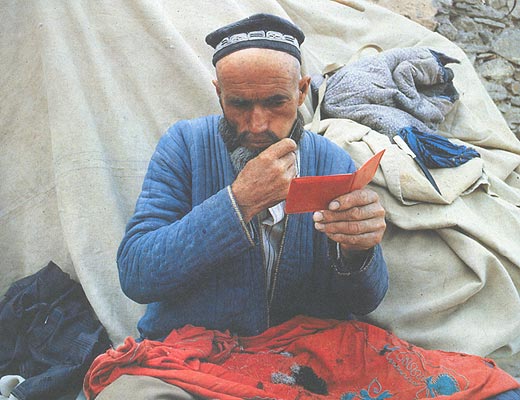

После завтрака хозяин обещал мне рассказать об обстоятельствах их переселения, и я с нетерпением жду этого момента. Но Хидоятулло почему-то не торопится, куда-то молча выходит и долго не возвращается. С трудом встав на затекшие ноги, я вышел во двор и увидел его сидящим на мешках с бритвой в руках — ввиду серьезности и важности момента Хидоятулло решил побриться, точнее, подровнять бороду. Он и вправду намного помолодел, как-то подтянулся после этой процедуры, и я понял, что он готов к беседе.

— Нам сказали, что скоро ожидается сильное землетрясение и кишлак будет разрушен, — начал он свой рассказ. — А потом прилетели,работники райкома и милиционеры, велели идти в вертолеты. Забрали весь кишлак до последнего человека. Кто не хотел, ловили и сажали силой. Некоторые от потрясения и ужаса умерли еще в воздухе. У моего соседа не выдержало сердце уже в автобусе, когда везли нас с аэродрома. Нас привезли, чтобы мы освоили под хлопок гиблые места в Зафарабадском районе. Там мы увидели ягнобцев и из других кишлаков — Кирьонте, Кансе, Дехбаланда, Такоба, Гармена, Кула, Тагичинора, Петипа — и поняли, что выселили всю долину, весь наш народ до последнего человека. От плохих условий и дурной воды один за другим погибали наши родные, друзья, соседи. Моей семье еще повезло — умерли только самые младшие: годовалый Саадулло и Исматулло двух лет.

По лицу Хидоятулло вижу, как нелегко даются ему тягостные воспоминания, несмотря на то, что от тех страшных событий сегодняшний день отделяют столько лет. 13 марта 1970 года — эта дата стоит на уникальном документе конца XX века. «Переселенческий билет № 9940, выданный гражданину Атовуллоеву Хидоятулло, год рождения 1934-й, в том, что он с семьей действительно является переселенцем в Зафарабадский район, совхоз «40 лет Таджикистана». Сертификат этот, выданный в разгар торжеств по случаю столетия Ленина, и сегодня удостоверяет личность его носителя. А здесь, у себя дома, он чуть ли не беглый раб с хлопковой плантации.

«...Дарий разделил персидскую державу на 20 провинций (округов), которые у персов называются сатрапиями... Парфяне же, хорезмии, согдийцы и арии платили по 300 талантов. Это — шестнадцатый округ» (Геродот. «История». Книга третья).

За тысячи лет здесь прошли греки и персы, китайцы и арабы, тюрки и монголы...

Жесткий мир загнал людей в недоступные горные ущелья, и благодаря этому они сохранили древние языки и диалекты, архаичную культуру и быт. Даже Александр Македонский в свое время застрял тут со своим непобедимым войском. У него были боевые колесницы, но не было вертолетов, как у хлопковой мафии брежневской эпохи...

«Меня увели в семь лет, сейчас мне двадцать пять. Я живу в Зафарабаде, но сердце мое здесь. Когда я вернулся сюда и увидел развалины своего дома, заплакал», — поведал мне о своей судьбе другой коренной ягнобец, ныне бригадир хлопкоробов Джурабой Раджабов, стоя у своего бывшего жилища. Дом, даже сложенный из камней, разрушается, когда сиротеет. Джурабой пришел в родной кишлак на свадьбу, которая состоялась тут, как оказалось, всего три дня назад, настоящая свадьба с любимой в Таджикистане конной игрой бузкаши — козлодранием. И не все еще ее участники спустились в долину. А живет Джурабой в совхозе «Айни» на улице Пскон, в названии которой — память о родном кишлаке. «Пскон» по-согдийски (есть и такое толкование) — «клад науки». Согд был знаменит учеными, художниками и грамотностью жителей. Скульптуры, фрески, вазы из раскопок в Асррасиабе, Пенджикенте, Варахше и других центрах Согда украшают коллекции Эрмитажа. В 722 году Пенджикент был сожжен арабскими завоевателями, и древняя культура Согда спряталась на берегах Ягноба.

— Когда нас выселяли, все найденные в кишлаке книги на арабском языке отобрали, завязали в мешок и бросили в Ягноб, — сокрушается Хидоятулло, — там было много ценных старинных рукописей. Мне удалось спрятать только одну, вот она, — он извлек откуда-то из полутьмы жилища манускрипт в самодельном красном матерчатом переплете. Это была «Чор китоб» — «Четыре книги», сочинение шейха Аттора, своего рода моральный кодекс ислама XIII века.

Шесть долгих изнурительных лет провели ягнобцы на чужбине, теряя близких и друзей, пока самые отчаянные, и среди них Хидоятулло Атовуллоев, не решились бежать на родину. Вновь зазеленели всходами пшеницы крохотные участки земли за кишлаком, зацвел картофель.

Их близкие по-прежнему надрывались и умирали на хлопковых полях — в живых, по словам ягнобцев, оставалось уже менее половины переселенцев, но и беглецам было не легче. Горцы рассказывают, как кто-то в отчаянии стрелял в прилетевшие за ними вертолеты из ружей, да ведь от судьбы не уйдешь. Было это уже в 1980 году.

— Жить в низине мы все равно не могли, — продолжают свою исповедь ягнобцы, и в 1983 году несколько уцелевших семей все же снова рискнули пробраться в Пскон и соседние кишлаки, но теперь при звуке пролетающего над горами вертолета они каждый раз тревожно вглядываются в небо: «Не дай, Аллах, им опять прилететь за нами».

Солнце поднималось над горами, убирая тени со скал и оставляя пейзажу серо-бежевые тона, лишь на окраинах кишлака их кое-где оживляли зеленые полосы картофельных посадок или желто-золотистая пшеница. Селение казалось опустевшим: все его обитатели в этот час заняты по дому. Наружу жизнь выплескивается несколько раз в день в строго определенное время: для мытья посуды после завтрака или обеда, для намаза. Но и тогда из тридцати или сорока жителей Пскона, как правило, не увидишь одновременно больше пяти-шести человек. Чтобы заснять простую уличную сценку, приходится подолгу ее подкарауливать. Что, впрочем, не всегда приносит результат, так как люди смущенно и пугливо уходят, дети разбегаются.

Лишь на третий день удалось чуть-чуть приручить девчушку лет восьми-девяти (я так и не узнал ее имени), под опекой которой постоянно были младшие брат с сестрой. Она уже не убегала, не пряталась и даже не отворачивала лицо, когда я заставал трогательную троицу за стиркой белья или другими хлопотами.

От не по годам взрослого, порой даже тяжелого взгляда ее широченных глаз почему-то становилось не по себе. Он будил чувство неловкости и стыда, словно я каким-то образом был повинен в убогости и нищете ее жилища с порванной, из выцветших, вытертых лоскутов сшитой занавеской, в застарелых цыпках на грязных, огрубевших детских ножках с болтающимися на них резиновыми калошами.

Псконскую мечеть я бы сам ни за что не признал среди других жилых и хозяйственных построек: интересно, что бы подумал пророк Магомет, увидев прибитый к балке ее айвана крутой бараний рог, а под нишей, компасом указывающей на Мекку,— подношение Аллаху в виде дымящихся внутренностей только что зарезанного барана.

Однако согбенный старик с гармошкой морщин на лбу, который совершил у меня на глазах положенное омовение из медного кумгана и принялся надсадно голосить в одиночестве под бараньим рогом, не оставлял сомнений, что в отсутствие муэдзина он призывает сограждан на молитву. Так оно и было. Из-за руин показались еще несколько фигур в синих, опрятного вида чапа-нах и белых чалмах — «бобо», то есть старейшины, как их зовут почтительно. Пригибаясь, они один за другим исчезли в черноте низкого проема, ведущего внутрь мечети. Вскоре оттуда донеслась приглушенная молитва. Отбивая поклоны в сторону священной Каабы и аравийской родины своего пророка, они одновременно кланялись окровавленным бараньим кишкам, немыслимым образом соединяя древние верования своих предков с незыблемым догматом ислама.

Как в русских деревнях спустя почти тысячу лет после принятия христианства сжигали соломенное чучело Масленицы, гадали на венках, а на Рождество Христово рядились в козла и пекли печенье в честь плодотворящего быка Ярилы, так и в горном Таджикистане двенадцать веков мусульманской религии, принесенной на мечах завоевателей, не смогли вытеснить из народного сознания и быта архаичные представления и обряды.

Традиции и зороастрийская архаика живут в Ягнобе, не задетые даже недавними трагическими переселениями на равнину. В сущности, иначе и быть не могло, ибо без этих выверенных веками традиций им вряд ли выжить здесь, в горной вышине. Взять, к примеру, того же зарезанного сегодня барана, что, подозреваю, впрямую связано с моим появлением в Псконе. Часть мяса пошла, естественно, на угощенье, а остальное — поджарили и уложили в умно придуманный глиняный сосуд — хум, испокон веку используемый в Таджикистане как холодильник. Удивительное дело, но продукты действительно долго не портятся за его пористо-ячеистыми глиняными стенками. А выбив днище хума, получают отличный дымоход, так что на крыше каждого дома в Псконе удивленный взгляд обнаруживает перевернутый глиняный горшок.

Конечно, о нынешнем, после возвращения, быте ягнобцев нельзя говорить как о чем-то налаженном. Отрезанный от мира горный кишлак — это особый социальный организм, который хоть и живет отдельными семьями, но для своего существования вырабатывает в экстремальных природных условиях свой характер, свой ритм и не может стать ниже определенного, даже чисто количественного значения — это как занесенный в Красную книгу исчезающий биологический вид, который уже не сможет восстановиться, если его популяция опустилась ниже минимальной критической черты.

Сейчас здесь человек способен прокормить тяжким трудом только себя и своих близких. Часть муки и другого провианта приходится доставлять снизу, а ведь раньше, до того, как было нарушено это хрупкое равновесие человека и природы, до выселения, здешние пастбища кормили отборным мясом не только горцев, но и долину. Был в кишлаке свой кузнец, жил и плотник, снабжавший своими изделиями всю округу. Теперь каждый сам себе и швец и жнец.

О плотнике рассказ особый. Необычный, незаурядный был, видно, человек. Остался в Псконе его дом 1962 года постройки, как значится на гладко отесанных дощатых панелях. Боковая стена сквозит огромным проломом, а под потолком золотится нестареющее дерево... Здесь цветут дикие цветы, изображена нехитрая домашняя утварь и еще... Еще здесь синим карандашом плотник оставил нам свои мысли, точнее, суждения, достойные мудреца: «Я писал на стене, извел весь карандаш, но если меня не станет, то пусть останется память обо мне». «Нет ничего лучше в мире, чем видеть лицо друга». «Одно плохое слово — и друг перестает быть другом». Где он сейчас, этот ягнобский художник и философ, наследник согдийских мастеров, жив ли еще или сгинул, как многие, на плантациях хлопчатника?

Я вспоминаю альбом «Искусство Средней Азии эпохи Авиценны», выпущенный в Душанбе издательством «Ирфон» при содействии Академии наук Таджикской ССР. Едва ли не половина из сотен отличных иллюстраций этого альбома воспроизводит бесценные творения мастеров Согдианы: скульптуру, фрески, керамику. Дата: 1980 год — тот самый, когда довершили геноцид согдийцев. Найдется ли когда-нибудь в новом альбоме по искусству Согда место для росписей дома плотника из кишлака Пскон?

В моросящих дождем сумерках я с трудом переставляю ноги по крутой тропе, ведущей к дому Хидоятулло, который стоит в верхней точке селения. В своих странствиях я пропустил обед, чем, вероятно, обидел хозяев. Никто, понятно, и виду не подаст, даже если это так. За занавеской айвана под качающейся тусклой керосиновой лампой сидят старцы, которых я видел днем у мечети. Восьмидесятипятилетнего Давлата Боева я застал еще и у священных камней мазара — на берегу реки, где похоронены предки ягнобцев и где старик просил Аллаха, чтобы тот позволил и ему умереть и быть похороненным с ними вместе, а не на чужбине.

Горячая шурпа — наваристый бараний бульон с кусками мяса — обжигает рот. Знакомая уже процедура с ходящей по кругу пиалой чая вновь возвращает меня к мыслям о разлаженности ягнобского бытия. А, впрочем, кто знает, может, так было заведено здесь и раньше и дело вовсе не в нехватке посуды?

Разгоревшийся очаг делает ночь в проеме несуществующей двери еще чернее. Заметно холодает. Пора перебираться во внутреннее помещение дома. Из очага совком выгребают красные угли и, приподняв свисающее с железной печки в центре комнаты ватное одеяло, кидают их на землю. Вновь плотно укутывают эту простейшую прямоугольную металлическую конструкцию, служащую одновременно и столом, и мы располагаемся полулежа на одеялах и подушках подле уютной грелки. От внесенных углей идет небольшой угар, но вскоре его вытягивает наружу. Зашедший на огонек пастух берет в руки рубоб и тихонько перебирает струны. За стенкой, на женской половине, невестка Хидоятулло укачивает в люльке-гахваре четырехмесячную дочку Малахат — первую в истории урожденную ягнобку, в которой течет чужая кровь: молодой Рахматулло нарушил неписаное правило жителей горной долины жениться только на своих и привел в дом узбечку Мухаббат.

Завтра все пять семей Пскона будут переносить из нижнего кишлака немудреный скарб своего земляка Хам-ро Муллоева, единственного из ягнобцев, который сумел выучиться в Душанбе и теперь возвращается в родной край, чтобы стать учителем-муаллимом.

— Многие еще вернулись бы в горы, — сказал мне приехавший сюда в отпуск Саидмурад, — но у кого-то уже дети учатся в школах, кто-то породнился с живущими на равнине, а другим — особенно молодежи — трудно будет вернуться оттуда, где ходят машины и люди смотрят телевизор, в дикие горы. Вот если бы сделали дорогу...

— И провели электричество? — Да нет, хотя бы только дорогу,— поразмыслив, отвечает Саидмурад.

Дорога в заоблачный кишлак — понятно, утопия, а вот рейсовый вертолет из райцентра хотя бы раз в неделю и рация, с которой умеет обращаться будущий учитель и по которой можно было бы вызвать врача, значительно приблизили бы затерянный мир Ягноба к миру цивилизованному. Если, конечно, можно назвать его таковым после всего, что произошло с древним народом.

...Ночь настраивает на грустные мысли. Саидмурад пытается поймать музыку по транзисторному приемнику, но тот издает лишь усталые хрипы — протекли севшие батарейки. Других нет.

В Псконе живут единой надеждой на то, чтобы горстку оставшихся ягнобцев никуда больше не увозили с земли предков, а просто взимали с них налог, как это уже бывало с согдийцами, когда при суровом, но мудром царе Дарий они приносили казне 300 талантов.

Высвобожденный из хора дневных звуков, мощно доносится откуда-то снизу, из-под горы, рокот Ягноба. Беспокойно ворочается во сне бывший переселенец Хидоятулло Атовуллоев. За стенкой надрывно плачет его четырехмесячная внучка.

Согдийская страница «Истории» Геродота еще не закрыта.

Противовирусные препараты: за и против

Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией

Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства

Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан

Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ

Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины

Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью

Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками

Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы

Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить

Как просто бросить курить

- 2950 -

- 2950 -