Своим началом Кандалакшский заповедник обязан скромной, коричневой утке — гаге обыкновенной. О ней, а вернее, об уникальных свойствах ее пуха упоминают древние летописи и записи монастырей Поморского края. До сих пор не придумали еще ученые лучшего утеплителя. С XVII века Россия начала регулярно поставлять на Запад «пух птичий». Сборщики брали пух во время массовой кладки яиц, когда самка, презирая опасность, до последней секунды не покидала гнезда.

В это время можно было собрать и яйца — крупные и вкусные, да и самку пристрелить, ведь взрослые птицы достигают веса 2,5 кг. До 50 тонн пуха заготавливалось ежегодно, и это при ничтожном весе одного гнзда.

Ситуация стала меняться с конца 1920-х, когда А.Н. Формозов, известный зоолог, поднял вопрос о спасении популяции гаги на государственном уровне. Заготовка пуха, сбор яиц и отстрел утки были запрещены, но лишь местным жителям, а не охотничьим хозяйствам. Потом законодательно был разрешен сбор пуха только после схода птенцов на воду, когда собирались пустые, уже не нужные уткам гнезда. Но и это мало помогло.

И вот наконец 7 сентября 1932 года было принято решение об организации Кандалакшского заповедника. Эта дата считается днем его рождения, хотя лишь в 1939 году он получил статус государственного, то есть принял во владение территорию и организовал охрану. В 1933 году в заповеднике насчитывалось 300 гнезд, к 1936-му их стало уже 682, а к 1970 году — 7 200. Эта тенденция сохраняется до наших дней, и за судьбу обыкновенной гаги можно пока не волноваться. Настало время волноваться за сам заповедник. В наше время он находится на грани выживания, получая из бюджета лишь 20% необходимых для нормальной жизни средств. Немного помогают городской и областной экологические фонды. А еще задумано в Кандалакшском заливе устроить перевалку нефти для экспорта, что может стать смертельным для заповедника. В Кандалакшском государственном природном заповеднике, площадь которого 705,3 км2, сохраняются теперь не только утка гага, но и другие морские птицы и млекопитающие, и флора, всего 584 вида.

Порья губа, врезающаяся далеко в материк между мысами Шомбач и Педунов, может показаться огромным спокойным озером. Но она дышит приливами и отливами вместе с Белым морем. Вдох и выдох. Около 100 ее островов присоединили к заповеднику в 1967 году. А когда жители села Порья губа в 1977 году проголосовали за ликвидацию своего села и ушли в город, вся акватория губы стала заповедной.

Теперь я живу здесь, на берегу настоящего соленого моря. 10 метров до воды — это в прилив. А в отлив 30, но все равно — рядом. Кордон лесника, а по-новому — инспектора, стоит на восточном берегу острова Горелый, на лугу, в затишке.

С крыльца я вижу, как шныряет по бухте морской заяц, как кидаются отчаянно с высоты чайки Джонатан Ливингстон, как гаги курсируют вдоль берега с крупными, не летающими еще птенцами. Они едят безостановочно день и ночь, потому что растут.

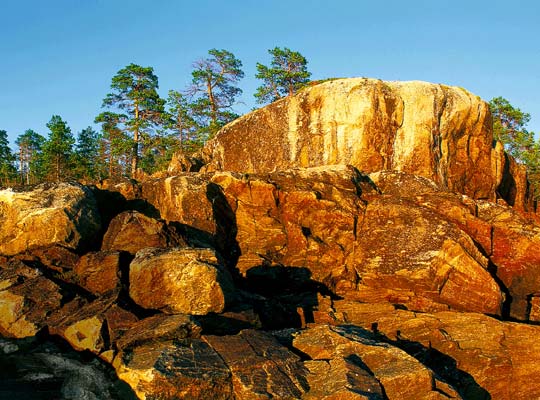

Вдали в миражной дымке висит мыс Шомбач. Маленькие голые луды будто мчатся против волны. Море загадочно искрится синевой. Западный, открытый простору край острова Горелый монументален и строг. В центре его поднимается каменная гора, заросшая соснами, с обрывами и кручами, спадающими к воде. Берег завален угловатыми глыбами, словно наломанными циклопической, небрежной рукой. Шторм накидал между ними выбеленные и просоленные стволы деревьев. Они четкой линией отмечают буйный характер моря. Ученые утверждают, что это одно из немногих на Земле мест, где сохранились горные породы, образовавшиеся более 3 млрд. лет назад. Только вслушайтесь в имена этих камней: перидотиты, порфириты и карбонатиты, гнейсы с кордиеритом, андалузитом и ставролитом. Особенно мне нравится имя для камня — габбро. Но кто тут есть кто — для меня загадка, хотя вижу, что все они — не простые булыжники. Из каменных боков острова косо торчат гигантские слоеные пласты гранита, переливаясь на солнце белыми и розовыми кристаллами. Здесь все застыло до неизвестного срока...

Невообразимые пространства камня — это каменный щит Фенноскандии. От Белого и Баренцева морей на весь северо-запад тянется он, прихватывая Балтику. Это только в Центральной России считается, что земля — это земля. Здесь земля — это камень. Словно для человека создавалась только экваториальная часть глобуса, а тут готовились эскизы.

…Усилился, загудел в кронах южный ветер, а облака почему-то несутся по небу с северо-запада. Высокая темная туча пролилась вдруг быстрым дождем. Там, на материке, над жирными болотами, наверное, перепила тумана. И снова солнце. Чуть слышно лепечет легкая волна. Тишина и сонный покой в засиневших далях. Словно нет тут времени вовсе в тех суетливых единицах, к которым мы привыкли. Есть только большие числа — лето, весна, осень, которые делятся внутри на хорошую и плохую погоду. Время тут неспешно и обстоятельно.

В отлив сближаются острова и ближе становится горизонт. Спокойно так, что поверишь: не будет конца этому лету с карминными свечками иван-чая, с желтыми созвездиями пижмы и редкими шариками клевера в зеленых травах и мхах. Желтые в черно-белую полоску маленькие шмели шарят по цветам. Как насосы подрагивают при этом мохнатые их смешные брюшки. Утки, крачки, кулики и чайки разомлели, расселись по лудам. Задремали. Спокойно им тут. Не гудят моторки, не маячат теплоходы по горизонту. Ничто не тревожит мир Порьей губы.

В отлив сближаются острова и ближе становится горизонт. Спокойно так, что поверишь: не будет конца этому лету с карминными свечками иван-чая, с желтыми созвездиями пижмы и редкими шариками клевера в зеленых травах и мхах. Желтые в черно-белую полоску маленькие шмели шарят по цветам. Как насосы подрагивают при этом мохнатые их смешные брюшки. Утки, крачки, кулики и чайки разомлели, расселись по лудам. Задремали. Спокойно им тут. Не гудят моторки, не маячат теплоходы по горизонту. Ничто не тревожит мир Порьей губы.

С фотоаппаратами и штативом брожу в дальнем конце Горелого острова, там, где небольшие соленые озерца то уменьшаются, то увеличиваются вместе с дыханием большого моря. Полночь — закатное время, когда солнце красит охрой и пурпуром и простой лес превращается в сказочный. Не треснет сук, не хрустнет валежник, не качнется лапа ели. Правда, около залива волновались кулики, тонко кричали, летали над водой. Истина открылась, когда уже возвращался к кордону. Там, где огромная сосна упала поперек тропинки и я обходил ее по топкому мху, прямо на моих свежих следах чернела большая медвежья куча. Блестела маслено и чуть ли не дымилась от свежести. Я обомлел и одновременно возмутился. Неужели вокруг мало места? А если так, то что же это значит? Если так дерзко — то это не иначе, как ультиматум, вызов. Если тут граница медвежьей территории, какая же из сторон острова мне не рекомендована?

Залив до самого Трескового мыса зазолотился в лучах восходящего солнца волшебной тканью. Она волновалась, постреливая бликами, будто возникали и тут же взрывались на поверхности искорки. С острова Сальный прилетела большая чайка и заорала гортанно, отмечая свою территорию. Накричавшись, застыла на ближнем камне совершенным профилем. В голубом распахе небес зефирные облака изображали песчаную косу с легкими замоинами. Разгорался новый день.

После долгих ливней, которые закончились ровно с моим приездом, повыпирали на свет грибы, разрослись и успели состариться. Ветер высушил тайгу и неспешно на солнечных местах начала поспевать черника. Когда она поспеет, то станет видно, что ее много, словно чудесно повсюду объявится. А пока не различишь зеленых ягод среди листьев. Комары и мошка прячутся в тайге до вечера, пока не умирятся жара и ветер. Там без москитной сетки сейчас не побродишь. К вечеру появятся ночные мотыльки, легкие, как пляшущие в воздухе рыбные чешуйки. Они сменят дневных шмелей. Тогда и мошка вылетит из леса моей крови хлебнуть на свежем воздухе. Они меня везде находят. На маленькой круглой луде, не более десяти метров в диаметре, куда меня привез на моторке лесник, в центре растет огромный куст родиолы розовой. Под ним гнездо гаги с четырьмя зеленоватыми яйцами, укутанными невесомым теплым пухом. Рядом в легком углублении камня сидит полярная крачка на единственном яйце. А по кромке воды бегают, пытаясь спрятаться от меня, два подростка кулика-сороки. Голо тут и наломан камень, лишь пучки желтой травы выбиваются из трещин. На остров Меженный решил сплавать после разговора с лесником о медведях.

Острова здесь есть пологие, как черепахи, и вздыбленные, с крутыми бараньими лбами. Чаще же одна сторона сглажена, а другая — горой. Два Меженных острова считаются небольшими. Я решил, что медведям нечего делать на маленьком острове, ведь вокруг просторная тайга на сотню километров. Лесник забросил меня сюда с наказом забрать в полночь.

Правый Меженный начинается невысокой грядой и потом резко набирает высоту. В середине острова лежит долина с хаотически наваленными мертвыми деревьями. Грандиозный западный берег Меженного, скругленный древними ледниками, отвесно уходит в темнеющие глубины моря. В южной части скальный монолит прорезает глубокая трещина, словно кто-то пытался его сломать, перегибая. Длинные гладкие луды завершают остров. Они — совсем как городская набережная, только выгнуты, словно спины «чудоюдо рыбы-кит». Все тут так крепко на вид, так ладно сочетается — и сосны, и лишайниковый узор по камням, и оборки водорослей по краю воды, и утиные стаи цвета того же камня.

Восточный берег более пологий, с небольшими песчаными косами. Лес стоит тут у воды стеной, оставляя в прилив тонкую кромку берега. На мелководье этой стороны птичий разгул. И совсем меня не боятся, словно даже не замечают. Только скандальные кулики сорвались и кружат над головой с писклявым криком. Утки — те лишь чуть головы повернули, но так и остались, кто лежать, а кто стоять на одной ноге. Даже осторожные морские зайцы не шевелятся, прикидываясь камнями. Благодать и доверие, словно в раю.

…Серое утро. Высокие облака никак не решатся на дождь, изредка роняя крупные капли, как слезы. Все вещи уже уложены в лодку. Экспедиция закончилась. Властный мужской пейзаж Кольского рваными своими скалами, допотопным камнем, колючим контуром тайги глубоко, как в податливом воске, отпечатался во мне. Мягко внутри оказалось для Кольского. Он — застывший низкий звук в чистоте. Навсегда останется он неясной тоской, прозвучит из памяти среди приторных лугов и березок. И выкинет из повседневности жесткой рукой. Словно наяву теперь видишь, словно сам помнишь, как кипели, пучились тут базальты, ворочались лавы, сжимались и трещали монолиты. И вдруг кто-то главный сказал — замри. И все застыло в секунду до неизвестного срока, лишь море качается и качается в огромной каменной своей чаше.

Противовирусные препараты: за и против

Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией

Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства

Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан

Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ

Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины

Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью

Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками

Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы

Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить

Как просто бросить курить

- 3229 -

- 3229 -