Бредить Парижем и страстно желать встречи с ним — давняя русская особенность. Еще в 1790 году молодой путешественник Николай Карамзин, приближаясь к Парижу, писал: «Вот он, — думал я, — вот город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, мод, — которого имя произносится с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке, — которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о котором так много читал я в романах, так много слыхал от путешественников, так много мечтал и думал!.. Вот он!.. Я его вижу и буду в нем!..» — Ах, друзья мои! Сия минута была одною из приятнейших минут моего путешествия!»

Бредить Парижем и страстно желать встречи с ним — давняя русская особенность. Еще в 1790 году молодой путешественник Николай Карамзин, приближаясь к Парижу, писал: «Вот он, — думал я, — вот город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, мод, — которого имя произносится с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке, — которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о котором так много читал я в романах, так много слыхал от путешественников, так много мечтал и думал!.. Вот он!.. Я его вижу и буду в нем!..» — Ах, друзья мои! Сия минута была одною из приятнейших минут моего путешествия!»

К желанной встрече с Парижем я шел все первое полстолетие своей жизни.

Но тогда выезд в Париж был для меня, как и для многих, так же реален, как полет на другие планеты... И вот наконец в декабре 1990 года, когда еще гремели фанфары перестройки и русские были желанными гостями за рубежом, я, как и молодой путешественник двести лет назад, приближался к Парижу — с такими же «живыми чувствами, с таким любопытством, с таким нетерпением».

Я ждал встречи с парижскими музеями, улицами и площадями, бульварами, знаменитыми кафе, Сеной, Эйфелевой башней и многим другим...

Но было в Париже одно место, посетить которое я считал более своим долгом, чем интересом. Это — русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в южном пригороде Парижа, где похоронены и мои родственники.

Живя в Париже у своих родных, я, сам поначалу этого не осознав, получил редкую возможность, попав на Сент-Женевьев, не торопиться к отъезжающему автобусу.

Начало декабря в Париже было сродни нашему октябрю. И в ясный день словно бы нашей золотой осени я входил в ворота русского кладбища на окраинной улице Лео Лагранж. И началось...

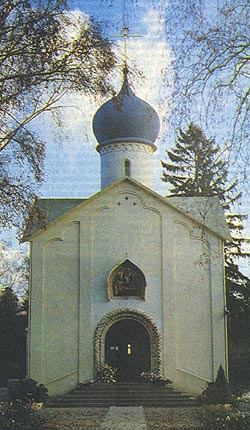

Была белая свеча Успенской церкви, вызывающей в памяти образ Покрова на Нерли, звонница, словно бы перенесенная сюда из древнего Новгорода, березы, еще не совсем облетевшие... Тишина... И каскад знакомых по истории и литературе русских фамилий...

Но больше всего меня поразили могилы участников Белого движения. Я почувствовал, до какой степени справедливы слова князя Сергея Евгеньевича Трубецкого, запомнившиеся мне при чтении его воспоминаний, написанных в эмиграции: «Будет ли наш прах покоиться в родной земле или на чужбине — я не знаю, но пусть помнят наши дети, что где бы ни были наши могилы, это будут русские могилы и они будут призывать их к любви и верности России». На каждой из них — какой-нибудь символ ушедшей России: Андреевский флаг из голубых и белых цветов, изображение русского ордена, восьмиугольный крест с крышей и золотыми куполами-луковками, горящие в нишах крестов свечи... И оставшиеся такими злободневными слова: «Боже, спаси Россию!» — на могиле братьев Кудрявцевых, добровольцев русской Северной армии. Я обходил полковые участки алексеевцев, дроздовцев, корниловцев, моряков, казаков, лежащих плечом к плечу, как когда-то в боях... И участки, где похоронены те, кто хотел, чтобы их вспоминали как кадетов и где на каждой могильной плите лежит погон кадетского корпуса из цветного фарфора...

Рассматривал воссозданный Галлиполийский памятник и думал о тех, кто покоится в тишине французского кладбища — о русских людях, страстно любивших родину, не щадивших своей жизни на войнах с ее врагами и оказавшихся далеко от ее пределов...

Я уехал из Парижа, вспоминая, конечно, его неповторимый облик, уют уличной жизни, архитектурные шедевры и шедевры искусства, обаятельных парижан, но унося в сердце русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Об этом кладбище много написано, но, главным образом, как о пантеоне деятелей русской культуры за рубежом. У меня же возникло желание — как чувство долга — написать об участниках Белого движения, нашедших здесь вечный покой. Неторопливо рассказать о них, используя в палитре рассказа все краски, а не только одну. Чтобы «прикосновение к истории» не осталось только поэтическим символом. Чтобы взгляд на их могилы стал поводом поговорить о нашей недавней истории — без кавычек.

И была задумана работа, в которой фотографии дополнялись бы текстом, не только сообщающим сведения из истории, но и воскрешающим — насколько это возможно — облик погребенных здесь русских людей.

Начав работу, я с глубоким сожалением убедился, что практически некому рассказать о гражданской войне по собственным впечатлениям. На помощь пришли многочисленные воспоминания, изданные за рубежом и наконец-то ставшие доступными для чтения в России. Материалы архивов, в том числе Русского зарубежного исторического архива, созданного русскими эмигрантами в Праге и привезенного оттуда в СССР после окончания второй мировой войны, но около полувека закрытого для исследователей. Неоценимым источником стали также исторические собрания друзей, в которых зачастую находишь нужную книгу, лишь протянув руку к полке.

С особым чувством эта работа ведется сейчас, когда тень гражданской войны вновь пугает Россию. Именно в наши дни нелишне вспомнить, какие беды несет братоубийственная война, в которой нет победителей...

Я горячо благодарю историков: члена-корреспондента Российской академии наук Я.Н.Щапова, научного сотрудника Института военной истории А.И.Дерябина и заведующего отделом Артиллерийского музея П.К.Корнакова за профессиональную помощь, оказанную автору.

Ниже предлагается несколько страниц из задуманной работы.

Кубанский казак Улагай

Улагай... В этой фамилии слышится что-то от азартной охоты, памятна она не только тем, кто изучал историю гражданской войны, но и просто знакомым с поэзией 20-х годов в России:

Идет эта песня, ногам помогая,

Качая штыки по следам Улагая,

То чешской, то польской,

То русской речью —

За Волгу, за Дон,

За Урал, в Семиречье.

Это строки из романтической «Песни о ветре», с которой в 1926 году началась поэтическая известность бывшего красноармейца Владимира Луговского.

Генерал-лейтенант Сергей Георгиевич Улагай (1876-1944) — кубанский казак, выпускник Николаевского кавалерийского училища (которое в бытность его Школой гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров окончил Лермонтов), участник русско-японской войны.

В первую мировую он — полковник, командир 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска. В конце 1917 года на Кубани, где он оказался после участия в неудавшемся выступлении генерала Л.Г.Корнилова против Временного правительства, Улагай формировал добровольческие части. В Ледяном походе Добровольческой армии в феврале-мае 1918 года с Дона на Кубань и обратно полковник Улагай командовал пешими кубанскими казаками-пластунами. Позднее был начальником 2-й Кубанской казачьей дивизии, а с марта 1919 года — командиром 2-го Кубанского конного корпуса.

В ноябре 1919 года был произведен в генерал-майоры, в 1919-м — в генерал-лейтенанты. В феврале 1920 года, выжив после тифа, Улагай вступил в командование Кубанской армией Вооруженных Сил Юга России.

Он вошел в историю как командир группы особого назначения Русской армии генерала Врангеля, высадивший из Крыма десант на Кубань летом 1920 года. П.Н.Врангель вспоминал: «Генерал Улагай мог один с успехом «объявить сполох», поднять казачество и повести его за собой. За ним должны были, казалось, пойти все. Отличный кавалерийский начальник, разбирающийся в обстановке, смелый и решительный, он во главе казачьей конницы мог творить чудеса».

Но «поднять» кубанское казачество Улагаю не удалось. Десант на Кубань, одна из последних ставок белых в гражданской войне, потерпел поражение. Советская история приписала главнокомандующему Русской армией генералу Врангелю увольнение генерала Улагая из рядов армии как виновника поражения. На самом деле два приказа Главнокомандующего от августа и сентября 1920 года отражают лишь перемещение генерал-лейтенанта Улагая по службе. Интересно, что писал о нем советский военный историк А.В.Голубев, сам участвовавший в боях с десантом: «Улагай крепко держал в руках управление своими частями и, несмотря на ряд частных поражений, не допустил разгрома своих главных сил.

Это и дало ему возможность планомерно произвести обратную эвакуацию в Крым, забрав с собой не только все свои части, больных и раненых, но и мобилизованных, бело-зеленых, пленных красноармейцев, в том числе и раненых». Это — оценка, данная в 1929 году, когда в России человеку пишущему еще удавалось представить события такими, как они были.

После эвакуации из Крыма, как и большинство русских офицеров, уцелевших в гражданской войне, генерал-лейтенант Сергей Улагай эмигрировал. Но не было у него ни службы в албанской армии, ни сотрудничества с гитлеровцами в годы второй мировой войны, приписанных ему советской историей, поскольку, как выяснилось, к этому имел отношение другой человек — полковник Кучук Улагай.

Считается, что Сергей Георгиевич Улагай умер в 1944 году. В1948 году его прах был перевезен «откуда-то издалека» на кладбище Сент-Женевъев-де-Буа, где после отпевания отцом Борисом (Старком) С.Г.Улагай нашел свое последнее пристанище. «Вечная слава Русскому Воину» — написано на его скромной могиле. И вечная память.

Дроздовцы

«Дроздовцы», воины Добровольческой армии, носили на малиновых погонах вензель и на мотив марша Сибирских стрелков (хорошо известный нам по песне «По долинам и по взгорьям») пели свой, Дроздовский марш:

Из Румынии походом

Шел Дроздовский славный полк,

Для спасения народа

Нес геройский, трудный долг.

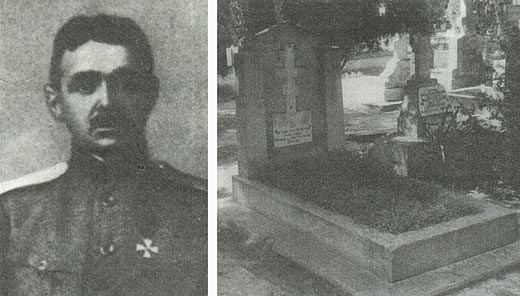

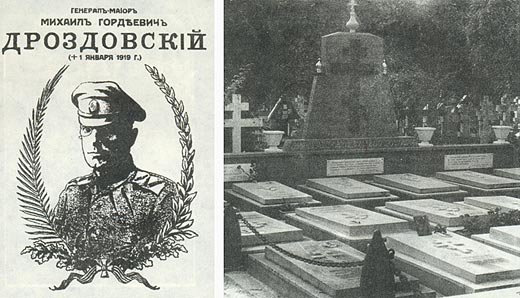

Полковник Генерального штаба Михаил Гордеевич Дроздовский (1881-1919) в декабре 1917 года в Румынии начал формировать из русских, воевавших на Румынском фронте, добровольческий отряд. В марте 1918 года отряд, называвшийся 1-й отдельной бригадой русских добровольцев, выступил из Ясс на Дон. «Впереди лишь неизвестность дальнего похода. Но лучше славная гибель, чем позорный отказ от борьбы за освобождение России!» — напутствовал своих бойцов Дроздовский. Дроздовцы совершили 1200-верстный поход, с боями заняли Новочеркасск и Ростов и в июне 1918 года присоединились к только что вышедшей из Ледяного похода Добровольческой армии генерала А.И.Деникина. Полковник М.Г.Дроздовский принял командование 3-й дивизией, основу которой составил его отряд.

В ноябре 1918 года в бою под Ставрополем Дроздовский был ранен и 14 января 1919 года умер от заражения крови в ростовском госпитале. Тело его было перевезено в Екатеринодар и похоронено в Войсковом соборе. В память М.Г.Дроздовского, перед смертью произведенного в генерал-майоры, его шефство было дано стрелковому и конному полкам.

В марте 1920 года в Екатеринодар, уже занятый красными войсками, ворвался отряд дроздовцев и вывез гроб генерал-майора, — чтобы не повторилось неслыханное надругательство, какое в апреле 1918 го да в том же Екатеринодаре было учинено над прахом генерала Л.Г.Корнилова. Гроб с телом генерала М.Г.Дроздовского морем был вывезен из Новороссийска в Севастополь и там в сокровенном месте похоронен. Где — теперь этого уже никто не знает...

Дроздовские части были одними из самых боеспособных. За три года гражданской войны дроздовцы провели 650 боев. Их стихией были особые атаки — без выстрелов, во весь рост, впереди — командиры. Более пятнадцати тысяч дроздовцев осталось лежать на полях сражений братоубийственной войны, ставшей трагедией России.

Последние дроздовские части закончили свое существование в Болгарии, куда попали после эвакуации галлиполийского лагеря. А на участке русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, именуемом «дроздовским», похоронены рядом друг с другом уцелевшие в гражданскую «дрозды», как они себя называли, и на чужбине сохранившие верность своему полковому братству.

Сейчас над могилами дроздовцев уже не возвышается хорошо известная по старым фотографиям трехарочная звонница — в 1987 году взамен обветшавшего памятника был установлен новый. Но, как и прежде, на нем ярко выделяется бело-малиновый крест с вензелем дроздовцев и надписью «Яссы» — знак 2-го офицерского стрелкового генерала Дроздовского полка. И все долгое парижское лето могилы дроздовцев украшают белые и малиновые флоксы.

Поручик Рябчиков

Поручик Александр Матвеевич Рябчиков (1888—1965) — рядовой участник Белого движения. Выпускник Московского технического прядильно-ткацкого училища, он ушел на фронт первой мировой войны вольноопределяющимся. В 1916 году окончил Петергофскую школу прапорщиков и до марта 1918-го воевал на Юго-Западном фронте. Командир роты 43-го Охотского пехотного полка поручик Рябчиков за отражение атаки 13 августа 1917 года на реке Збруч, по представлению солдат роты, был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

В марте 1918 года на станции Клин, тогда еще Николаевской железной дороги, у возвращавшегося по демобилизации боевого офицера враждебно настроенная толпа сорвала погоны и Георгиевский крест. Все домашнее имущество многодетной семьи, нажитое трудом отца, отставного унтер-офицера, фабричного служащего, было реквизировано... И тогда для демобилизованного поручика во имя спасения России от собственного, не чужеземного врага началась вторая война, такая же Великая, как и прошедшая, — в рядах Северо-Западной армии генерала Юденича.

Было наступление на красный Петроград, едва не закончившееся его победным взятием, отступление, ад обстрела белых частей орудиями главного калибра линейного корабля «Севастополь» (парадокс истории: в марте 1921 года «Севастополь» стал ядром антибольшевистского Кронштадтского восстания).

В ноябре 1919 года отступавшая под натиском красных, уставшая от непрерывных боев Северо-Западная армия встретила на границе направленные на нее штыки недавних союзников: граница ставшей независимой Эстонии оказалась на замке. Когда все же «милостивое» разрешение эстонского командования перейти границу было получено, части Северо-Западной армии разоружили и загнали в леса и болота. И только после вмешательства английской миссии русские части были размещены в населенных пунктах близ Нарвы.

Но тут на еще недавно доблестную армию, стоявшую у ворот Петрограда, обрушилась новая беда — сыпной тиф. Журналист Г.И.Гроссен, оставивший воспоминания «Агония Северо-Западной армии», писал: «Пьеса «Мороз по коже» петроградского Театра Ужасов бледнела перед тем ужасом, который я испытывал в Нарве в начале февраля (1920) при посещении «госпиталя» — парусиновой фабрики, которая, в полном смысле этого слова, была гробом живых и мертвых людей». Поручику Рябчикову повезло — он выздоровел, спасенный добрыми людьми, на крыльцо дома которых был положен «живым трупом»...

После окончательного расформирования Северо-Западной армии в марте 1920 года выживших после тифа русских солдат и офицеров, ставших «лицами без определенных занятий», эстонское правительство направило на принудительные лесные работы — лесоповал и добычу торфа.

Этот очередной круг ада — полузвериную жизнь в лесу — преодолели только самые стойкие. Бывший поручик Рябчиков оказался в их числе.

А потом был переезд во Францию, эмигрантское существование в Париже, ожидание ареста во время немецкой оккупации. И всю жизнь — тоска по России, страстное желание увидеть кого-нибудь из оставшихся на родине близких. Приехавшая в конце 1965 года в Париж после долгого и изнурительного оформления выезда сестра Татьяна Матвеевна застала лишь свежую могилу брата, с которым рассталась сорок семь лет назад...

Твое лицо,

Твое тепло,

Твое плечо —

Куда ушло?

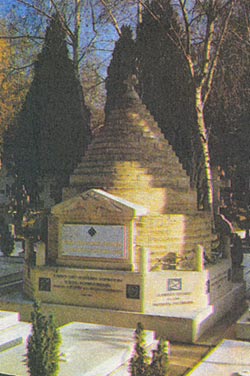

Галлиполийский обелиск

Этот памятник возвышается в центре участка, называемого Галлиполийским. Когда-то подобный памятник стоял неподалеку от Галлиполи — небольшого турецкого порта в Дарданеллах, где в ноябре 1920 года после эвакуации из Крыма, по распоряжению французского оккупационного командования, были размещены части Русской армии генерала Врангеля. Здоровье людей, высаженных в буквальном смысле на голом месте, было подорвано перенесенными тяготами — и на греческом кладбище вскоре стали появляться русские могилы. Их становилось все больше, и русских изгнанников начали хоронить на месте старого армянского кладбища, где, по преданию, хоронили пленных запорожских казаков и русских солдат Крымской войны. Здесь и образовалось Русское военное кладбище.

Этот памятник возвышается в центре участка, называемого Галлиполийским. Когда-то подобный памятник стоял неподалеку от Галлиполи — небольшого турецкого порта в Дарданеллах, где в ноябре 1920 года после эвакуации из Крыма, по распоряжению французского оккупационного командования, были размещены части Русской армии генерала Врангеля. Здоровье людей, высаженных в буквальном смысле на голом месте, было подорвано перенесенными тяготами — и на греческом кладбище вскоре стали появляться русские могилы. Их становилось все больше, и русских изгнанников начали хоронить на месте старого армянского кладбища, где, по преданию, хоронили пленных запорожских казаков и русских солдат Крымской войны. Здесь и образовалось Русское военное кладбище.

У обитателей галлиполийского лагеря возникла мысль увековечить память своих соотечественников, умерших на чужбине. Решили соорудить памятник. Автором его проекта и одновременно строителем стал подпоручик Технического полка Н.Н.Акатьев. Для сооружения памятника по приказу генерала А.П.Кутепова, командира 1-го Армейского корпуса, в который были сведены русские части в галлиполийском лагере, каждый должен был принести хотя бы один камень.

И потекла «бесконечная вереница людей, согнувшихся под своей добровольной ношей, в том числе седых стариков и малых детей, с тихими и серьезными лицами приходивших на кладбище», — вспоминал Николай Николаевич Акатьев. Было принесено 24 тысячи камней.

Памятник, торжественно открытый 16 июля 1921 года, напоминал одновременно и древний курган, и шапку Мономаха, увенчанную крестом. На мраморной доске под двуглавым российским орлом было написано: «Упокой, Господи, души усопших. 1-й Корпус Русской Армии своим братьям-воинам, в борьбе за честь родины нашедшим вечный покой на чужбине в 1920-21 годах и в 1854-55 г.г., и памяти своих предков-запорожцев, умерших в турецком плену».

Галлиполийский памятник был разрушен землетрясением 23 июля 1949 года. Его уменьшенную копию как дань памяти всем участникам Белого движения в России к сорокалетию со дня открытия было решено установить на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где к тому времени нашли последний приют многие участники движения. И как когда-то камни, теперь — деньги на сооружение памятника были собраны русскими людьми, уже рассеянными по всему миру. Проект воссоздания Галлиполийского памятника безвозмездно делали супруги Бенуа: Альберт Александрович и Маргарита Александровна, ранее создавшие проекты Успенской церкви на этом же кладбище и храма-памятника под Реймсом в честь погибших во Франции в 1914-18 годах русских воинов.

Памятник был открыт в воскресенье, 2 июля 1961 года в присутствии большого количества народа. На мраморной доске под двуглавым орлом была сделана новая надпись: «Памяти наших вождей и соратников». Другая мраморная доска с краткой историей памятника прикрывала замурованную нишу, куда были вложены списки «в рассеянии скончавшихся» участников Белого движения. А по восьмиугольному цоколю шли посвящения генералу Лавру Георгиевичу Корнилову и всем воинам корниловских частей — корниловцам, адмиралу Колчаку и всем морякам российским, генералу Маркову и марковцам, казакам, генералу Дроздовскому и дроздовцам, генералу Деникину и первым добровольцам, генералу Алексееву и алексеевцам, генералу Врангелю и чинам конницы и конной артиллерии...

Ни один из вождей Белого движения, чье имя увековечено на памятнике, не нашел здесь своего последнего приюта. Большинство приняло смерть в России и осталось там без могил и крестов. Прах умершего в Екатеринодаре М.В.Алексеева удалось перевезти в Сербию, а уцелевшие А.И.Деникин и П.Н.Врангель оказались погребенными далеко от парижского кладбища, где одиноким стражем могил русских воинов возвышается Галлиполийский памятник.

Противовирусные препараты: за и против

Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией

Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства

Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан

Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ

Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины

Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью

Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками

Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы

Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить

Как просто бросить курить

- 5202 -

- 5202 -